今回は『イラスト・水彩画<かっこいい構図の基本12種>一緒に学んで上達!』を解説します!

皆さんこんにちは。

画家のマキノロラン(牧野呂蘭)です。

私は、現在は頸髄を損傷し、

障がい者画家としての生活を送っていますが、

今までは絵を描くことが大好きで、

イラスト、漫画、水彩画、アクリル画、油彩画、切り絵に貼り絵、デッサンと、

何でもかんでも取り組んできました。

そうする中で、

自分自身が描いて気持ちよくなる絵、

見てもらう人にインパクトを与える絵

とはどんな絵なのかを試行錯誤しました。

そして、その絵に潜む構図の魅力に気づくことができました。

絵のインパクトは

『構図が80%+色彩が20%』くらいで決まると思います。

線画の漫画でも

『構図80%+明暗20%』と言えるくらい、

『構図』は絵の魅力に影響力があると思います。

皆さんも『構図80%』の魅力を一緒に学んでみませんか?!

ぜひ自分のイラストや水彩画などに役立ててもらえたらと思います。

この記事では、イラストや水彩画で使える

「かっこいい構図」を12種類紹介し、

それぞれの特徴と描き方の考え方を作例付きで解説します。

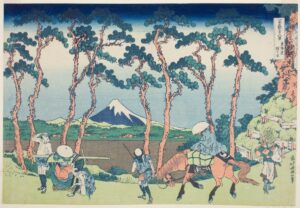

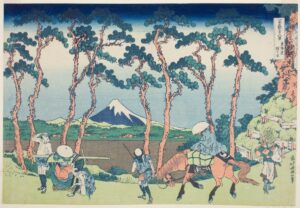

それでは、我が尊敬する心の師匠

「葛飾北斎先生」の絵も取り入れながら、解説のスタートです!

Contents

- 1 かっこいい構図① 放射線構図|直線的な変化が魅力

- 2 かっこいい構図② 対角線構図|強烈な画面の分断が魅力

- 3 かっこいい構図③ 水平線(二分割)の構図|落ち着いた穏やかさが魅力

- 4 かっこいい構図④ 三分割の構図|安定感のある主役の配置が魅力

- 5 かっこいい構図⑤ 四分割の構図|安定感のある主役の配置が魅力

- 6 かっこいい構図⑥ 日の丸構図|シンプルな安定感が魅力

- 7 かっこいい構図⑦ 大小対比の構図|コントラスト・遠近感が魅力

- 8 かっこいい構図⑧ 垂直線(サンドイッチ)構図|挟む楽しさ・交差の魅力

- 9 かっこいい構図⑨ 額縁の構図|主役と額縁、どちらも魅力的

- 10 かっこいい構図10 トンネルの構図|トンネルの先にある期待感が魅力

- 11 かっこいい構図11 S字弧線の構図|この変化がたまらない魅力

- 12 かっこいい構図12 三角形の構図|どっしりとした収まり方が魅力

- 13 富嶽三十六景の知って得する裏話

- 14 【まとめ】 構図を知れば、絵はもっと楽しくなる

かっこいい構図① 放射線構図|直線的な変化が魅力

江戸日本橋(えどにほんばし/中央区日本橋一丁目)

江戸城の麓から広がる水路と立ち並ぶ蔵。日本橋の上でごった返す商人たちの賑わいを見下ろす富士山。この浮世絵は、一点透視のようだが、実は消失点が複数存在する。絵の中に複数の面白みがあるため、多くのところに目を行かせようとする日本人らしい視点誘導法が感じられる。

迫力のある遠近感をググッと表現できます。

この構図には、

「一点透視」

「二点透視」

「三点透視」があります。

一つずつ描いて覚えましょう。

😍視線が引き込まれる絵を描く人は

「一点透視図法」を習得しよう!

五百らかん寺さざゐどう(江東区大島四丁目)

内部に螺旋状の階段を持つ三階建ての栄螺(さざい)堂の百観音を参拝するうちに高楼にたどり着き、目に入ってくる富士山は絶景との評判。画面のど真ん中に富士山を配置し、そこから広がる放射状の線。人の目線も一点透視。やれやれやっと着いたぞと、腰を下ろす江戸庶民の和やかな生活が感じられますね。

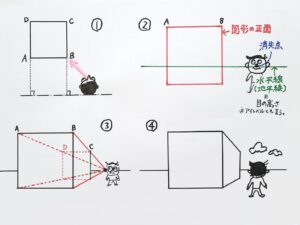

自分の背中に壁があると仮定し、

次の条件を満たすときに、

立体的な図形または奥行きのある絵が描ける技法です。

- 【条件1】立方体や直方体の場合は、

正面(下図①のAB)が、自分の背中の壁と正対(正面同士が向かい合う)している。 - 【条件2】下図①のように、

背中の壁に対して、立方体や直方体の側面の辺が「垂直」に向かってくる。

他にも、床の板やタイル、道路が垂直に向かってくるなど、いろいろ応用されます。

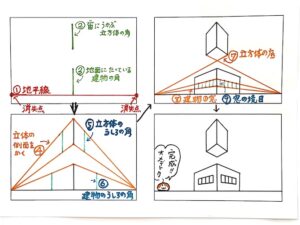

では実際に、上の解説図①のように、

自分に向かってくる直線がたくさんあるところを探して今から描いてみます。

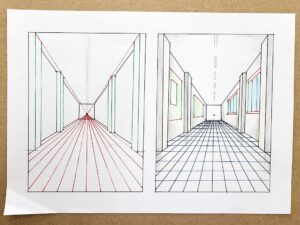

学校の廊下を描こう

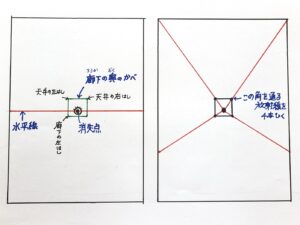

- 上の左図のように

「地平線=水平線(目の高さ)」を画面の真ん中にひきます。 - 自分の位置「消失点」を打ちます。

- 「消失点」を囲むように、廊下の向こうの壁を四角で描きます。

- 右図のように壁の四隅の点を通る「放射線」を伸ばします。

- 上の左図のように垂直線を引いて左右の壁と柱を描きます。

- 「消失点」から放射線を広げ、廊下のタイルや蛍光灯のラインを描きます。

- 掲示板や窓枠のラインも放射線上に描きます。タイルの幅は、向こうは狭く手前は広く描きます。

- これで、校舎の廊下が出来上がりました。

一点透視図法については、初心者向けに図解で解説した「一点透視図法の描き方」で、基本から順を追って詳しく紹介しています。

😍立体が手前に迫る絵を描く人は

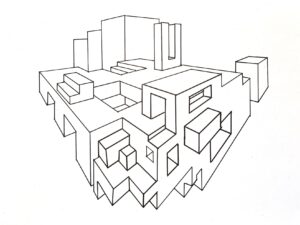

「二点透視図法」を習得しよう!

「二点透視図法」は、

自分に対して、立方体または直方体の角が

一番近い手前に来る立体を描いて奥行きを出す技法です。

- 【条件1】立方体や直方体の側面の1つの辺が、自分に向かって一番近くにある状態であること。

- 【条件2】「消失点」は2つです。

打ち方に迷いますが、絵は製図と違うので緩やかに考えて「勘で勝負!」でいいでしょう。

遠くに打てば平べったい立体になり、

近くに打てばギュッと詰まった感じになります。

浮遊する立方体と地面の建物を描こう

- 地平線を引きます。「消失点」を2つ地平線に打ちます。

- 宙に浮いた立体のいちばん手前の1辺を描きます。

- 地面の建物のいちばん手前の1辺を描きます。

- 立体の側面になる辺を斜線で消失点に向かってひきます。

- 立体の後ろの角(辺)になる線を描きます。

- 建物の後ろの角(辺)になる線を描きます。

- 立体の底になる辺を消失点に向かって引きます。

- 建物の上下の窓枠を引きます。

- 窓の境界線を引きます。

- ペンでなぞって、消しゴムで消し、完成させます。

😍見上げる建物を描く人は

「三点透視図法」を習得しよう!

立体を見上げたり見下ろしたりする効果が出せる技法です。

消失点の打ち方はもちろん

「二点透視」同様に、

「勘で勝負!」でいいでしょう。

見上げたビルを描こう

- 地平線を引きます。

- ビルの手前の角を1本引きます。

- ②の上にビルのてっぺんの印を書きます。

- 消失点を適当に決めて「4点(消失点)」書きます。

- 上下の消失点と、左右の消失点を結びます。

- 天辺の消失点から左右に線を引きます。大体の勘でいいです。

- 清書の線をペン書きして余計な線を消したら完成。窓も同様に書き込んで良し。

かっこいい構図② 対角線構図|強烈な画面の分断が魅力

近江山中(とおうみさんちゅう/静岡県西部の山中)

画面を力強く対角線に切った構図です。X字に煙を交差させた「Xの構図」で画面バランスを持たせています。また、小さな「額縁の構図」を取り入れ遠方に富士山を配置しています。さらに、富士山に巻き付く雲の流れと手前の焚き火の煙を相似形で描くというユニークな遠近法を用いていますね。北斎は本当に尊敬すべき画狂人ですね。

NO.2「対角線の構図」は、

画面の対角線上に絵の主役を配置する構図です。

強烈な違和感が生じますが、

鑑賞者の目を強く惹きます。

夜桜並木に提灯が並んでいたり

川の上に鯉のぼりが並んでいたり、

同じものが複数繰り返していると躍動感が生まれます。

また、

対角線を交差させる「Xの構図」は、

「三角形の構図」を意識すると

躍動感の中に安定感を生み出します。

😍強い躍動感のある絵を描く人は

「対角線の構図」を習得しよう!

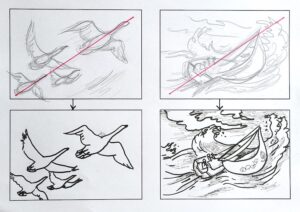

では、飛行する白鳥の群れと、荒波を進むヨットの絵を一緒に描いてみましょう。

「白鳥の群れ」を描こう

- 画面に斜めの線を入れて構図の柱を決める。

- 同時に、白鳥の位置を大まかに決めて下書きをする。

- 白鳥の位置は、多少左右に散らして緊張感を和らげる。

- 清書の線をペン書きして余計な線を消したら完成。色をつけても良し。

「荒波とヨット」を描こう

- 画面に斜めの線を入れて構図の柱を決める。

- 同時に、ヨットや波の位置を大まかに決めて下書きをする。

- 波は、ヨットを両側から挟むようにすると逆三角形の構図が挿入されるので、緊張感を高めることができる。

- 清書の線をペン書きして余計な線を消したら完成。色をつけても良し。

かっこいい構図③ 水平線(二分割)の構図|落ち着いた穏やかさが魅力

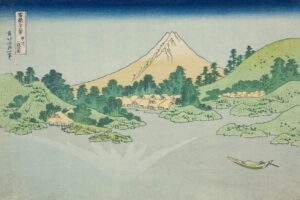

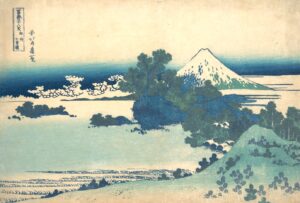

甲州三坂水面(こうしゅうみさかすいめん/山梨県南都留郡富士河口湖町)

甲府盆地から河口湖へ抜ける御坂峠から望む逆さ富士。北斎らしいイタズラ心の入ったずらしの「シンメトリーの構図」。季節違いの富士を描いた北斎の謎かけは一体なんであろうか…?樹木が人の群れのようで、なんか楽しそうにおしゃべりしているようです。静かな湖面に1隻の小舟が…。

NO.3「水平線の構図」は、

水平線を概ね「画面の中央」

「上部三分の一の高さ」

「下部三分の一の高さ」にひき、

それぞれの意図に応じて広がりを表現する構図です。

絵の主役が曖昧でつまらない感じになります。

これは鏡富士のような

「シンメトリーの構図」として活用すれば

「虚の世界」を描き出す技法として生かされます。

画面の上部三分の一にひくと

下に広がりが出ます。

下部三分の一にひくと

上に広がりが出ます。

空や田園の風景などを主役として強調する表現に適しています。

縦に分割する場合は、

「左右のシンメトリー構図」の絵が描けます。

こちらは、「NO.18 デカルコマニー」の記事でも勉強できますので、時間に都合がついたら見てください。

😍穏やかで心地よい絵を描く人は

「水平線の構図」を習得しよう!

水平線の構図は、

他の構図とも組み合わさることが多いので、

その組み合わせも楽しみながら描くといいですね。

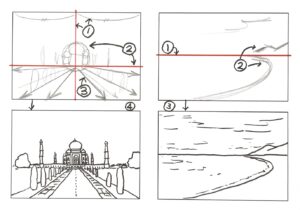

「タージ・マハル」を描こう

- 二分割線を縦にひきます。

- 地平線の位置を決め、タージ・マハルを中央に描きます。

- 手前に伸びる水路と樹木は一点透視で描きます。

- 清書の線をペン書きして余計な線を消したら完成。色をつけても良し。

「空と海」を描こう

- 二分割線を横にひき水平線にします。

- 右側に砂浜(C字の構図)や小さな山の下書きを描きます。

- 清書の線をペン書きして余計な線を消したら完成。色をつけても良し。

かっこいい構図④ 三分割の構図|安定感のある主役の配置が魅力

相州七里浜(そうしゅうしちりがはま/鎌倉市稲村ケ崎)

三分割の位置に主役の富士山頂を配置。右側に「対角線の構図」を入れて変化を出しています。左に浮かぶ江ノ島、相模湾、極端に大きく松をはやして描いた小動岬(こゆるぎみさき)、手前の小高い山もダブル富士山で隠し絵としていますね。 長く続く七里ヶ浜を、現在の逗子市・披露山公園から望む富士山のようです。

NO.4「三分割の構図」は、

画面を縦横に三分割し、その線の交点に主役を配置する構図です。

どの点に主役をおいても安定感のある画面になります。

😍主従がわかる絵を描く人は

「三分割の構図」を習得しよう!

縦横共に三分割し、

その交点(もしくはその周辺)に

主役や脇役を置いた絵を描いてみましょう。

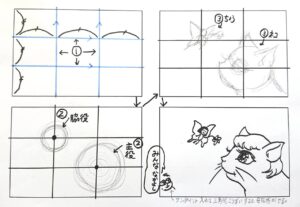

蝶々と仲良しの猫を描こう

- 三分割線を縦横にひきます。

- 主役と脇役の位置を決めます。

- 猫と蝶々を描きます。

- 清書の線をペン書きして余計な線を消したら完成。色をつけても良し。

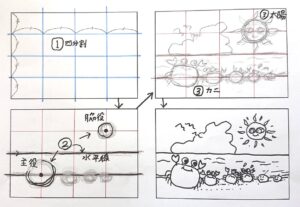

かっこいい構図⑤ 四分割の構図|安定感のある主役の配置が魅力

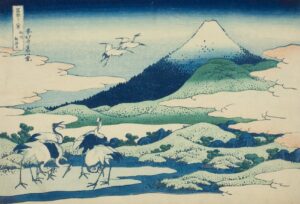

相州梅澤左(そうしゅううめざわのひだり/神奈川県中郡二宮町)

四分割の右上に富士山を、左下に鶴の群れを対比した構図です。富士山に向かって飛んでいく夫婦鶴が新春のめでたさを引き立たせている感じがします。

NO.5「四分割の構図」は、

画面を縦横に四分割し、その線上または線のの交点に主役を配置する構図です。

外側4箇所を主に活用します。

「三分割構図」よりも主役が外側に位置するので、

空いた空間は脇役を生かしやすい構図といえます。

😍ゆったりした絵を描く人は

「四分割の構図」を習得しよう!

四分割線上に水平線や主役を配置し、

かつ四分割交点に脇役を配置した

ゆったりとした画面の絵を描いてみましょう。

トコトコ歩くカニの親子を描こう

- 四分割線を縦横にひきます。

- 四分割線上に水平線などを引き、主役と脇役の位置を決めます。

- かわいいカニの親子と太陽などを下書きする。

- 清書し、不要な線を消して完成。彩色するもよし。

かっこいい構図⑥ 日の丸構図|シンプルな安定感が魅力

東海道品川御殿山ノ不二(とうかいどうしながわごてんやまのふじ/品川区北品川三~四丁目)

「日の丸構図」として画面中央に満開の桜を配置し、その隙間から「額縁の構図」を使って富士山が眺望されています。富士山、東京湾、満開の桜に心ウキウキの庶民が可愛らしいですね。

NO.6「日の丸構図」は、

主役を画面中央にドン!と配置する日本国国旗のような構図です。

余白をうまく使って、

「大小対比の構図(NO.7)」と組み合わせると動きが出てよいと思います。

北斎のように工夫できると

絵の魅力が増しますね。

😍真ん中が目立つ絵を描く人は

「日の丸構図」を習得しよう!

画面中心に主役を置いて、3枚の絵を描いてみましょう。

「母と子」「フクロウの親子」「ポメ子さんとモップー」を描こう

- まずは中央に丸を描いて主役の位置を決めます。

- 悩んでいる子供にそっと寄り添うお母さん。顔と顔が中央で日の丸構図にします。

- 巣穴が中央の日の丸構図。その中に顔をしかめたフクロウの親子。周りに草を描きます。

- 蓮の花が中央の日の丸構図。小人のポメ子さんと妖精のモップーが遊んでいます。

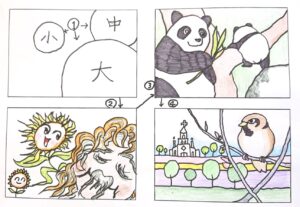

かっこいい構図⑦ 大小対比の構図|コントラスト・遠近感が魅力

東都浅草本願寺(とうとあさくさほんがんじ/台東区西浅草一丁目)

本願寺本堂の巨大な屋根と遠景の富士山が「大小対比の構図」で遠近感を出しています。本堂の屋根には数人の瓦職人が補修しているのが見えますね。雲の上にはゆったりと凧が舞っていて画面の緊張をほぐしているのが北斎らしく感じます。

NO.7「大小対比の構図」は、

大きさの異なる対象を並べ、遠近感を出す構図です。

より遠近感がわかりやすく見えます。

「三分割の構図」の交点に対象を配置するのもいいと思います。

また、円形に対して三角形のように

「曲線的 VS 直線的」のような

コントラストを工夫すると目をひく絵を描けます。

😍コントラストが強い絵を描く人は

「大小対比の構図」を習得しよう!

大きさの対比と時間の対比を組み合わせたひまわりを擬人化した絵や、パンダの親子、スズメと教会を対比させた絵を描いてみましょう。

「ひまわり家族」「パンダの親子」「スズメと教会」を描こう

- 大きな丸はお爺ちゃんひまわり、中丸はお兄ちゃん、小丸は妹ひまわりで対比させます。

- 清書し、不要な線を消して、彩色して完成させます。

- 左に大きなお父さんパンダ、右にお尻を向けた子供パンダを対比させます。

- 中央に二分割構図を使い地平線を書きます。小さく見える教会と大きく見えるスズメを左右に対比して描きます。

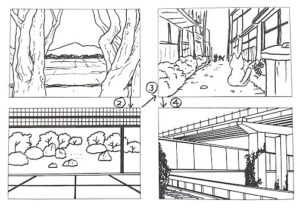

かっこいい構図⑧ 垂直線(サンドイッチ)構図|挟む楽しさ・交差の魅力

本所立川(ほんじょたてかわ/墨田区緑四丁目)

垂直に立つ材木と高く積み上げられた薪が画面両端の視界を遮り、中央に中景の街並みを描き、右の材木の隙間から富士山が顔を覗かせています。職人の動作も絵を躍動的に見せています。右下の材木には「永寿堂仕入」「新板三拾六不二仕入」と書き込み版元と発売シリーズの宣伝がなされていますね。

NO.8「垂直線の構図(サンドイッチの構図)」は、

窓脇、壁、樹木並木など、画面両端の視界をさえぎり、主役を中央に配置する構図です。

「トンネル構図」や「額縁構図」と同じような遠近感を演出します。

😍ギュッと挟んだ絵を描く人は

「垂直線(サンドイッチ)の構図」を習得しよう!

4つのパターンを描いてみました。

縦のサンドイッチ「自然編」、

横のサンドイッチ日本の「風流編」、

縦のサンドイッチ「下町の猫編」、

斜め交差のサンドイッチ「鉄道編」を描いてみましょう。

「穏やかな古里」を描こう(↓下図)

- 画面両端に樹木を描き、中央をサンドイッチします。

- 枝に少し曲線的な動きを入れて変化を楽しみます。

- 中央の隙間に一点透視で山と田んぼを描き穏やかな雰囲気を出してみます。

「庭園の静寂」を描こう(↓下図②)

- 画面上下に格子組のふすまと畳(一点透視)を描きます。

- 中央に日本庭園の静寂さを描いてみます。

- 柱を入れて垂直線の変化を楽しみます。

「路地裏の命」を描こう(↑上図③)

- 画面両端に古びたの家屋(一点透視)とバケツを描きます。

- 中央に向かい合う猫の家族を配置します。

- 裏路地で懸命に生きる人々と、猫の命を意識して描きます。

「街の立体空間」を描こう(↑上図④)

- 二点透視を使って、シャープに交差する線路を描きます。

- 定規を使って描く細かい作業になりますが、根気強く頑張ります。

かっこいい構図⑨ 額縁の構図|主役と額縁、どちらも魅力的

東海道程ヶ谷(とうかいどうほどがや/横浜市保土ヶ谷区)

首を垂らした馬と乗馬する旅人、それにたくさんの松の葉が、不思議と幾つもの富士山に見えます。松の老樹に囲まれしは品野坂と富士山。汗を拭く者と草鞋のひもを結ぶ駕籠かき。軽やかな馬の足音、背を向けて去る虚無僧。巧みな人物描写ですね。

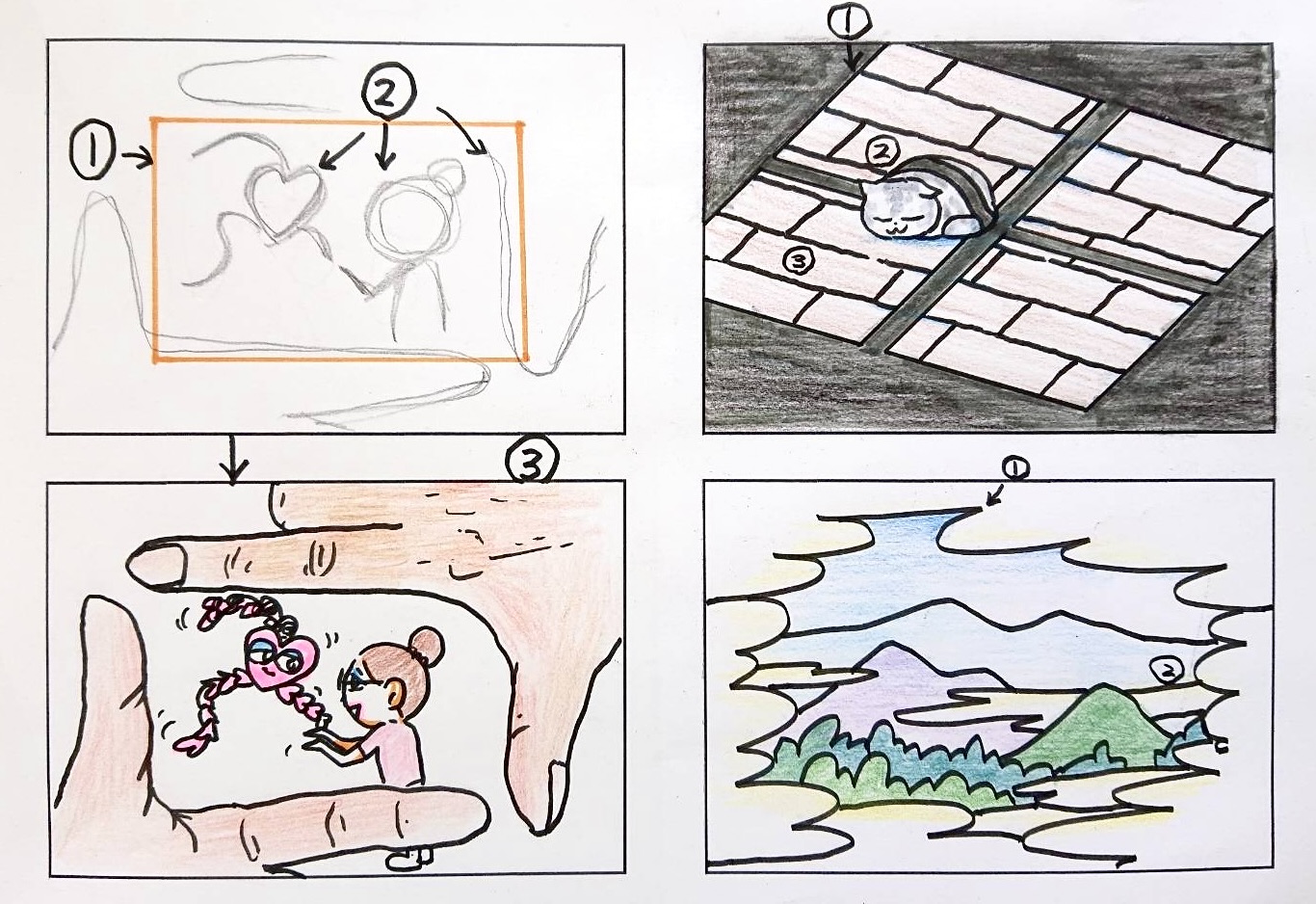

NO.9「額縁の構図」は、

主役に目が引き込まれるように、画面外側を額縁で囲むようにして描く構図です。

樹木や葉っぱで囲んだりして描きます。

「トンネルの構図」に比べ、

枠を四角形に近く囲むようにします。

😍四角枠で囲んだ絵を描く人は

「額縁の構図」を習得しよう!

樹木や葉っぱ以外の

「手で枠を作る」

「窓の影で枠を作る」

「雲で枠を作る」

3つの作品を書い描いてみます。

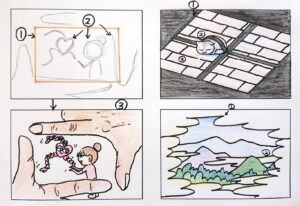

「手で枠を作る額縁の構図」を描こう(↓下図)

- 画面中央に枠をイメージし下書きします。

- 外枠には手を描き、枠の中に絵の主役である「ポメ子さんとハッピーハッピー」を描きます。

- ペンで清書し、不要な線を消して、彩色して完成させます。

「窓の影で枠を作る」を描こう

- 額縁の線を画用紙の相似形ではなく、斜めに崩した菱形をイメージして下書きします。

- 光の差し込んだ床に猫などをアクセントとして描きます。

- 周囲は暗くし、額縁の中に光を当てます。

「雲で枠を作る」を描こう

- ややトンネルの構図に近い感じで、周囲を囲みます。

- 外枠の雲は大きく、中央の山にかかる雲は小さく描き遠近感をつけます。

- ペンで清書し、不要な線を消して、彩色して完成させます。

かっこいい構図10 トンネルの構図|トンネルの先にある期待感が魅力

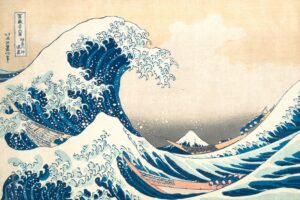

神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら/千葉県木更津市)

この絵のトンネル効果は独特で、手前の大きな波が背景の空にも見えるようです。一番手前左の波が、遠くの小さな富士山のような姿をして兄弟富士のようです。うねる遠近感と動静の対比、この絵を仕事場にかけ、フランス人作曲家・ドビュッシーは交響曲「海」を作曲しました。

NO.10「トンネルの構図」は、

画面の中央にある主役を際立たせるために、アーチ状のトンネルや洞窟、繁った葉っぱなどで主役を囲む構図です。

中央を明るくすることで画面全体が引き締まり、

奥行きや緊迫感が生まれます。

絵全体が締まらないと感じたら、

画面の外側を少し暗く塗るだけで中央が引き締まります。

「額縁の構図」に比べ、

枠を曲線的に囲みます。

😍覗き穴のような絵を描く人は

「トンネルの構図」を習得しよう!

アーチ状以外に、円で囲む例、

樹木で囲む例を作図してみましょう。

下書きしたら、自分なりに彩色すると楽しいですので、取り組んでみてください。

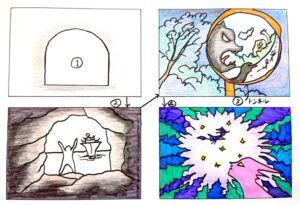

「洞窟の人」「カーブミラーの事件簿」「魔女と少年」を描こう

- 画面中央にトンネルのアーチを下書きすることから始めます。

- 「洞窟の人」は、周囲をアーチ状の洞窟で囲み暗くしています。

助けられるのか攻撃を受けるのか、謎な絵です。 - 「カーブミラーの事件簿」は、カーブミラーをトンネルの構図にして、夜の風景に映し出された昼の事件を描いた不思議な絵です。

- 「魔女と少年」は、空を見上げてみる魔女に目が惹かれるように樹木でトンネルを作った絵です。

かっこいい構図11 S字弧線の構図|この変化がたまらない魅力

駿州江尻(すんしゅうえじり/静岡市清水区追分)

富士山に続くS字の道、さらに空っ風で空に舞うS字の紙。しなる木や笠を抑える姿、紙、着衣、旅人の姿勢で風の力強い動的な様子を描き、対照的に富士山は泰然とした静的な姿で描かれています。天才北斎に脱帽!

NO.11「S字弧線の構図」は、

曲がりくねった道、川などをS字状に表現するのに適した構図です。

「S字弧線の構図」は「アルファベットの構図」の仲間で、「C字の構図」などもあります。

これらは「ムーブメント」という「構成美の要素」に含まれる構図です。

😍美しい曲線変化の絵を描く人は

「S字弧線の構図」を習得しよう!

山形県の庄内平野の夕日と日本海に向かって流れる最上川、

躍動感のある山道を駆け抜けるバイクを描いてみましょう。

悠久の時の流れを感じる「庄内平野と最上川」を描こう

- 水平線の位置を画面上部にひきます。(下図)

- S字で手前を広げながら、川がゆったりと蛇行するように描きます。

- 夕陽の位置や田んぼや民家の周りに生えている樹木の位置を決めていきます。

- 清書の線をペンで描いたら不要な線を消して完成させます。

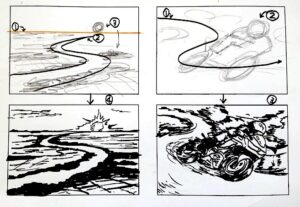

「ワインディングロードを駆け抜けるバイク」を描こう

- ワインディングロードの傾斜を出すために、やや傾いたS字(逆S字)を描きます。

- バイクの位置や周囲の草木の位置を決めます。

- ペンで清書し、不要な線を消して完成させます。

かっこいい構図12 三角形の構図|どっしりとした収まり方が魅力

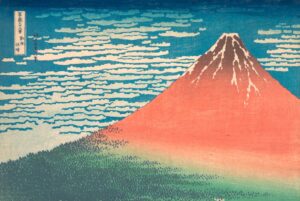

凱風快晴(がいふうかいせい)

富士山の三角形を画面右側にずらして配置しています。初夏の早朝、赤く染まった富士山と穏やかな南風に乗って流されるいわし雲。樹海の緑と富士山の赤が補色対比で、赤富士を際立たせています。

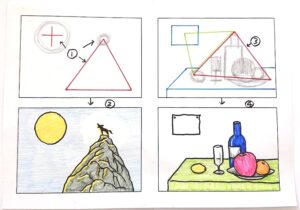

NO.12「三角形の構図」は

対象を三角形状に見える配置で描きます。

😍落ち着いた絵を描く人は

「三角形の構図」を習得しよう!

シルエットで三角形に見える構図と、

三角形の頂点に主役と脇役を配置する構図を2種類描いてみましょう。

「岩の上の狼」「瓶と果物のある静物画」を描こう

- 画面右下に三角形を描き、左上に月の位置、三角形の頂点に狼の位置を決めます。

- ペンで清書し、不要な線を消して、彩色して完成させます。

- 「三角形の構図」の配置を決め、静物画のモチーフを下書きをします。

- ペンで清書し、不要な線を消して、彩色して完成させます。

富嶽三十六景の知って得する裏話

「富嶽三十六景」は、「三十六景」というように、当然のことながら36枚のシリーズ版画として販売されました。

想定以上の売り上げに版元は大喜びです。

人気の図柄を増刷し販売、笑いが止まりません。

ニヤリとした版元の西村永寿堂は北斎に依頼し、10図を追加で出版しました。

「え? なぜ「三十六景」なの?」

「三十六景」では辻褄が合わないおかしなタイトルになってしまったので、先に出版した36図を「表富士」と呼ぶことにしました。

追加された10図の作品は何と呼ぶの…?

そうですね、みなさんお気づきのように、追加の10図は「裏富士」と呼びます。

実に粋な発想ですね。

46枚の謎「表富士」と「裏富士」の識別が知りたい!

では、その識別方法も紹介しましょう。

色付けをする前のもとになる輪郭線を主版(おもはん)と言います。

最初に出版した36図の主版は「藍の絵具」を用いていました。

それと区別するように、追加の10図は主版に「墨」を用いているのです。

それが答えです。

【まとめ】

構図を知れば、絵はもっと楽しくなる

「ロランさんは、昔から絵が得意だったんですか?」「どうやったらうまくなりますかね?」

今まで何度か言われることがありましたが、一言で言うなら「好きこそ物の上手なれ。」

「継続は力なり。」ですね。

外国の諺で言えば、

「ローマは一日にして成らず。

Rome was not built in a day.」

そして、さらに描く。

毎日描く。10分でもいいから描くぞなもし。

自分から「絵の描き方を工夫したい、もっと描き方を勉強したい。」

そう思い始めたら、確実に進歩します。

今、このページを読んでいるあなたは、上達しますよ!!!間違いなく!!!

これからも一緒に頑張りましょう~。

今回は、『イラスト・水彩画<かっこいい構図の基本12種>一緒に学んで上達!』を一緒に勉強しました。

いかがでしたか?

私は、最後まで読んでもらえて、とても嬉しいです。

今回の勉強で、あなたの画力は劇的に伸びているはずです。

自分の作品を見て欲しい時はぜひメール(練習した作品画像貼付でもいいです。)で連絡してくださいね。

一緒に勉強できればと思ってます!

その他にも、アクリル画や油彩画、漫画、イラスト、切り絵、デッサンなど、美術全般の指導書としてもやさしくていねいに学べるHPですニャン。

ぜひ別の記事でも楽しく学んでいただければと思いますニャン。

インパクトがあるといったら、やはり

「放射線構図」。

画面上の特定の1点「消失点」から、

放射線状に広がりをもたせる構図です。