皆さんこんにちは!

私は、画家のマキノロラン(牧野呂蘭・牧野絽蘭)です。

今回も気力十分に皆さんの期待に応える

『絵の学習方法』を伝授していきます!!!

今回は、絵を上達させるために

「下書きをうまく描きたい!」と言う人に役立つ内容です。

水彩画以外にも油彩画、デッサン、イラストに取り組んでいる人の参考にもなると思います。

説明を読んでみると

「なんだ、そんなことか。」と思われがちですが、

それが意外や意外なんですよ。

このページでの解説を真剣に学び、

実際に自分の手で

「描いてみて、確かめる」ことができたら、

画力が向上すること間違いなしと思います。

クロッキーやデッサンが上達しない原因は、

才能ではなく「描き方の癖」にあることがほとんどです。

本記事では、

消しゴムの使い方と目高スケッチという2つの視点から、

線の質と観察力を根本的に鍛える練習法を紹介します。

1 【絵が上達する秘訣1】 『消しゴムの使い方』で上達する!

手のひらサイズのビッグな消しゴムもあったあった。

今は「スタンプ用の消しゴム」なんかも出回っているようじゃのう…。

別の授業でイタズラしてて叱られる子供がいて困るんですよね。

子供っぽくてめんごい(かわいい)のですけどね。

クロッキーが上達しない理由|消しゴムを使って描いていませんか?

目的は、対象の本質を見抜く目(洞察力・観察力)を鍛え、

画面構成のバランス感覚を養うことですね。

動いている人や動物を、

短時間で描き切る訓練を行うこともあります。

中学生では、A4判程度の紙(クロッキー帳など)に、

教師や生徒がモデルになって

最初は10~15分で描く練習をします。

慣れてくれば5~10分くらい。

画家さんだったら30秒~1分くらいで1つのポーズを仕上げますね。

- 頭のてっぺんの位置

- 足のつま先の位置

- 腰の位置

- 顎の位置

- 肩の位置と肩幅

- 体の中心線

- 腕と手指と肘の位置

- 足と膝の位置

などを、画面のどこに描くか当たりをつけます。

画面いっぱいにのびのびと大きく描くように当たりをつけます。

そして、大まかに、

- 頭は逆さの卵形

- 体は楕円

- 腕足はソーセージ

のように描いて、

大まかに対象(モチーフまたはモデル)のシルエットをつかみます。

次は、骨の構造、筋肉のつき方を想像します。

② 裸の筋肉を想像して肉付けをします。

③ その上に着ている洋服の輪郭を描く。

というように、

最終的には外側にあるものを

強くはっきりと描きます。

速く描くことが出来てきたら、背景も描いてみるぞなもし。

対象を詳しく描き込んでいくのもええのう。

消しゴムを使っている時間などないのですね。

見て受けた印象をいかに素速く紙に記録して仕上げるかです。

まさに、速写ですね。

迷い線を消さない練習法|クロッキーは手を止めない

サラサラと、手をどんどん動かしましょう。

オーケストラの指揮者気分で。

絵がなかなか上達しない子供は、

クロッキーの時、よく消しゴムを使います。

そして、時間内に絵が仕上がりません。

この描き方を繰り返しても上達できませんね。

理由は、悪い練習の繰り返しになっているからですね。

うまくいかない所があると、

失敗線を消しては描き消しては描き、

何度も何度も同じ線で間違いを繰り返します。

目で見て感じ取った形・構造を、紙に速攻で写す!この感覚です。

手が止まる人は、

まずは雰囲気を大事にして手を動かしてほしいと思います。

「思い」を「形」に現して「伝える」ことが、

美術特有のコミュニケーション技術なのですから。

『消しゴムは使わないで描く』

それがクロッキー上達の秘訣です。

クロッキーが上達する秘訣

「描き終えた後の重要な作業とは」

クロッキーを描き終えたら、

「もっとうまく描くためには…」

という観点で、自分のクロッキーを見直しましょう。

- 「画面への収まり方」

- 「各パーツの位置関係」

- 「表面の質感」

など、チェックし反省を記録します。

先生や上級者にチェックしてもらって、

赤ペンを入れてもらうといいですね。

4B、6Bでも良い!

感情の強弱を線の強弱で現し、

絵に生き生きとした生命感や躍動感、味を出すためです。

と思う人には、ペンでの一筆書きを勧めます。

ペンは清書と言う印象があるので、

一発勝負の絵手紙を描く気持ちが大切です。

レンブラント作/Flickr(International Visual Art)より部分引用

あなたの「観察眼それと構図のバランス感覚」を養うことです。

たくさん練習して、

美(構成の美)を追求する眼を養っていきましょう!

スケッチが上達する秘訣

鉛筆と紙と消しゴムの相性をチェック!

鉛筆だけで描いた「完成作品」にもなりますが、

水彩画の下書き、油彩画などの

「習作」として描くこともあります。

やや時間をかけて描きます。

学校の授業では、

スケッチブック(または画板に画用紙)に

校舎周辺の風景を描いたり、

校舎内のお気に入りの場所を描いたりしますね。

その時に使う画用紙は、

クロッキーよりやや大きめの

B3判を使うことが多く、

鉛筆だけではなく彩色まですることがしばしばです。

※B3判(515mm×364mm /ほぼ四つ切りサイズ)

対象をより正確に描き込みます。

描き直しのために、消しゴムを使うので、

使い方をしっかりと身につけてほしいと思います。

消しゴム選びの秘訣とは? 鉛筆や紙との相性は…?

プラスチック消しゴム(以下プラ消し)を使います。

基本的な使い方は以下の通りです。

- 練り消しは、柔らかい鉛筆の黒鉛(HBやB、2Bなど)を吸い取るように使う。

- プラ消しは、硬めの鉛筆の黒鉛(H、2Hなど)を吸い取るように使う。

- 紙との相性を確かめながら、臨機応変に使い分ける。

- 消しゴムを使う時は、擦った力で「画用紙が悲鳴をあげないように」押しつけてから優しく擦るように消す。

紙が毛羽立つと彩色に悪影響が出るので要注意。

悲鳴をあげやすい画用紙は、

「安価な画用紙」

「薄い画用紙」

「表面に滲み留め(サイジング)がされていない画用紙」。

それと、画用紙の裏(触ってサラサラの方/ザラザラが表)は、毛羽立ちます。 - ※水彩紙は、ザラザラ面が表。

厚い水彩紙は彩色する時に、表裏どちらも使える。 - ※ケント紙、和紙、印刷用紙は、ツルツルが表。

ケント紙は消しゴムに強い紙です。

絵が上達する 練り消しの使い方

- 使いやすい大きさにちぎる。

- 指先の温かさでよくこねて柔らかくする。

- 消す所に合わせて形を整え、紙面にやさしく押し当てて擦る。

または、トントントントンと軽く叩きながら鉛筆の黒鉛をからめ取っていく。 - 練り消しに黒鉛が移るので、そこを内側に丸め込んで練り直す。

全体が灰色になるが、何度も使えるので気にしない。 - 他の文房具などと、くっつかないように袋か専用ケースで保管する。

練り消しの長所と欠点

- 練り消しには、硬め、柔らかめがある。

硬めは硬めの黒鉛(鉛筆)用に選ぶ。

柔らかめは柔らかめの黒鉛(鉛筆)用に選ぶ。 - 😎 硬めの練り消し

…描線をしっかり消したい時に使う。

😎 柔らかい練り消し

…穏やかなぼかしなどを表現したい時に使う。 - 画用紙を痛めにくく彩色しやすい。

- 消しカスが出にくい。

消したい部分に合わせた形にできる。 - 筆圧を強くして書いた文字は消せない。

- 長期保管は難しい。

「乾燥させると細かく千切れて使えない」

「光に当てるとベタつきやすい」など。

下手すると筆箱が酷いことになる…。

専用ケースでの保管がベスト。

プラ消しの長所と欠点

- 消す力が強く、濃い鉛筆の黒鉛も軽い力できれいに消すことができる。

- コシのある素材で作られているため、折れにくい。

- 消しカスは出るが、カスはまとまりやすい。

たまに、カスで練り消しもどきを作る生徒もいる。 - 細く白抜きしたい部分を消したい時に、角を使いやすい。

また、尖ったスティック型のプラ消しもある。 - 何度も同じ個所を消したり、強く擦ると紙を傷めてしまう。

- <消しゴム業界のなんだこれ?!>

「SEED S-12000」巨大消しゴム現る!

幅27.6cm×奥行き14.1cm×高さ4.3cm。重さは約2.3kg。

マジでこのまま使うのか?!

メーカーのシードさん、すごすぎ!

絵が上達する「鉛筆の選択」!

- B以上を使う時は、鉛筆線が主役的な力を発揮する絵となる。

水彩絵の具に負けないように、強弱を明確につけて下書きをする。 - H以下を使う時は、彩色が主役的な力を発揮する絵となる。

薄く当たりをつける程度にして、水彩絵の具のよさを引き出す。 - 鉛筆の選択に迷う場合は、HBを使う。

濃淡は筆圧で調整する。

彩色を施す場合は、練り消しゴムで鉛筆線を薄く消しておく。 - ペンを使いたい人は、HBの鉛筆でまず描いてから、ペンでなぞり書きする。

最後はきれいに練り消しで消す。

消え辛いところは、追加でプラスチック消しゴムを使って消す。

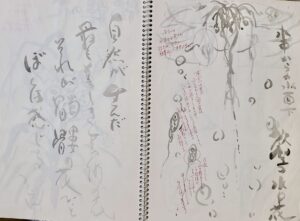

「アイデア・スケッチ」「ラフ・スケッチ」とは

下書きのアイデアがまとまりにくくて悩むことがあります。

この場合、クロッキーのようなスケッチをします。

何にでも役立つアイデアを記録するためのスキルです。

絵、工作や彫刻、デザイン、地域作りの構想、新メニューのアイデアなど。

私は、クロッキー帳か雑紙の裏を使います。

HBか2Bの鉛筆、またはボールペンなどを使います。

グチャグチャに描いています。

発想の手がかりは、言葉でメモします。

この「言葉のメモ」が重要!!

後で見た時に記憶が蘇ります。

本書き前に行う簡略したスケッチを「ラフ・スケッチ」ということもあります。

「アイデア・スケッチ」よりも

絵画作品の完成を目指して行うものだと言えます。

より具体的な形態の見方、質感の描き方、明暗のつけ方など、

基礎から上達のコツを実践形式で学ぶには、

『手の鉛筆デッサン上達のコツ』の記事も参考になります。

デッサンが上達する練り消しの正しい使い方

デッサンは、モチーフ(対象)となる石膏像や静物などをモノトーンでとらえて描きます

「描いては消し、消しては描く」を繰り返します。

デッサンでは、モチーフの立体感や質感(素材感)、

構成された空間の雰囲気を出すために、

光源と陰影の関係を追求します。

プラ消しはハイライト部分に使います。

上達するためには、

「描いては消し、消しては描く」を繰り返しす。

四つ切り画用紙大でしたら

10時間以上かけることを勧めます。

私の場合は20時間くらいかかります。

それがデッサンじゃ。

食パンや柔らかい布を使って消しゴム代わりにします。

理由は、木炭の粉を定着させるための

木炭紙の凹凸を潰さないためです。

まあ、時にはわざと指で凹凸を潰していくこともありますけどね。

2 クロッキーとデッサンが上達する秘訣② 目高スケッチ

絵を描くのが得意な人は、

おそらく何百回と練習を重ねているものです。

次第に何も見なくとも、

お題が出ればスラスラと描くことができます。

「千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を錬とす。」

この域に来たら達人の域ですね。

誰の格言でしょうか。

調べてみてくださいね。(ヒント:日本の剣豪)

しかし、この記事を読んでいるあなたは、

まだその域に達していないと思われます。

なのに、しっかりと観察しないで絵を描いていませんか?

実際に鉛筆を持って体験しながら学んで欲しいです。

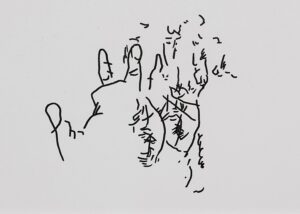

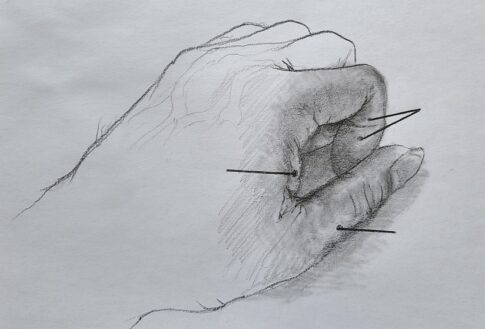

【絵が上達する実践①】

『左手だけを見て、自分の手を描く』に挑戦!

- A4版のコピー用紙(またはノート)を準備する。

- 右利きの人は右手にHB〜2Bの鉛筆を持って、紙の右端に手を乗せる。

- 左手をパーにして手のひらを上にする。

- あなたは、左手をじっと見つめてください。

紙を見てはいけません。 - 10分以内で左手から目を離さず左手を描きます。

とことん、描き込んでみます。

生命線、運命線、感情線、知能線、シワも、指紋も描き込みます。 - さあスタートです。10分間。

絶対に紙を見ないで下さい。

紙を見たら失敗です。 - 10分したら紙を見てみる。

どんな出来栄えか、よかったらメールで教えてください!

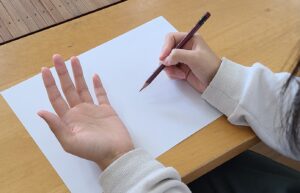

【絵が上達する実践②】

『左手を紙の左隣に置き、左手と紙の両方を見ながら、左手を描く』に挑戦!

- A4版のコピー用紙(またはノート)を準備する。

- 右利きの人は右手にHBかBか2 Bの鉛筆を持って、紙の右端に手を乗せる。

- 左手をパーにして手のひらを上にする。

左手を描く紙の真横に近づける。 - 左手をじっと見つめてください。

左手と紙に描いている絵の手両方を見比べながら、

10分以内で、左手を描き進めます。

前回同様、生命線、運命線、感情線、知能線、シワも、指紋も描き込みます。

手と描いている絵をしっかりと比較しながら進めます! - さあスタートです。10分間。

左手と描いている手をピッタリ近づけながら、紙に描き込んでいきます。

10分したら終了です。 - どんな出来栄えですか。

前回の取り組みと比べて、どれくらいの違いが出たかを比較してみてください。ここで大事なのは、モチーフと自分が描いている紙の絵を常に見比べながら描き進めるということです。 - 当たり前のことのようですが、

このことができていないために、

絵が上達できないでいることに気づいてください!!!!!!

目高スケッチとは?観察力を鍛えるクロッキー練習法

これから解説することも超重要です。

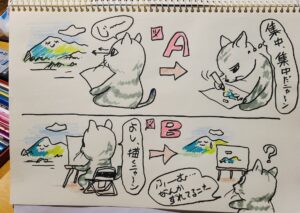

下の図のどちらになっていますか?

「見比べる」描き方をしていない人は、確実に上達が遅いです。

記憶で絵を描いている時間が半分以上あるからです。

ゆえに、仕上がりの形は実際の物と狂っていて当然なのです。

対して図B の人は、

物と紙の絵を隣り合わせにしているので正確さが増しています。

- 手を描く時「手と紙を隣り合わせる」

- クロッキーは「対象と紙を隣り合わせる」

- 座って風景をスケッチする時「風景と紙を隣り合わせる」

ぜひ、この「目高スケッチ」を心に留めて描く練習を重ねてください。

クロッキーで観察力が鍛えられたら、

次は構図や透視図法を意識して描くと、

絵の完成度が一段階上がります。

さまざまな構図の種類を知りたい方は、

イラスト・水彩画で使えるかっこいい構図12選で紹介しています。

あわせて参考にしてみてください。

一点透視図法については、

初心者向けに図解で解説した「一点透視図法の描き方」で、

基本から順を追って詳しく紹介しています。

【まとめ】 「千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を錬とす。」

この言葉を残した人は誰か?

「3年の稽古で鍛とし、30年の稽古を錬とす。」です。

これは何事にも通じる格言かなと思います。

朝「行ってきます!」「おはようございます。」

この挨拶を3年続けられる人は、

自分の中で挨拶の気持ちよさを実感でき、

生きていく上で周りの人との関わりの大切さが分かる人になると思います。

皆さんは、お家できちんとできていますか?

30年続けられる人は、

祖先から受け継いだ挨拶のDNA、

日本人が発展していくために必要な

当たり前のことに気づけるようになると思います。

同様に、絵を描き絵を学ぶことで上達を目指すことは、

あなたの感性を磨き、

人格を磨いていくことに通じていくと思います。

私も、祖先から受け継いだ「描くと言う表現行為の喜び」を、

未来の子孫たちにも繋いでいきたいと思っています。

クロッキーやスケッチ、デッサンの学びが進むと、

「観察眼」「線の質」「描く決断力」が飛躍的に高まります。

これらは水彩画・油彩画・イラストなど、

すべての描画表現に共通する基本中の基本です。

今回は、クロッキーとデッサンが上達する2つの秘訣|消しゴムと目高スケッチを

一緒に勉強しました。

最後まで読んでもらい、

かつ実践していただき、

とても嬉しく思います。

今回の勉強で、

あなたの画力は劇的に伸びていくはずです。

ぜひ「万日の稽古」にたどり着くまで頑張ってください!

初心は、30年後も生きていきます!

もし、自分の作品を見て欲しい時は、メール(練習した作品画像貼付)で連絡してくださいね。

一緒に勉強できればと思ってます!

その他にも、アクリル画や油彩画、漫画、イラスト、切り絵、デッサンなど、美術全般の指導書としてもやさしくていねいに学べるHPですにゃ。

ぜひ別の記事でも楽しく学んでいただければと思いますにゃん。

その落とし穴から皆さんを救えたら嬉しく思います。