こんにちは! 絵描きのマキノロラン(牧野呂蘭・絽蘭)です。

これからお話しするのは、障害を負ってしまった私が過去にどんな人生を歩み、これからどう復活していくかというお話しです。

私は2024年1月に脊髄損傷で全身麻痺となりました。5つの病院(山形大学医学部附属病院→秋田大学医学部附属病院→秋田労災病院→みゆき会病院)を転院しながら、多くの方々にお世話いただき、治療とリハビリを重ねました。

現在は、体の麻痺は残ってますが、起きて生活ができるまでになりました。

自宅で週1回の訪問リハビリを受けながら、画家としての自立を目指し日々HP制作を通して「絵(主に水彩画)の描き方」などを発信しています。

私は35年間、美術科の教員をしながら、その傍らグループ展や町おこし壁画活動などのボランティア活動をしてきました。

そんなエピソードを含め、ここでは美術に関わることを中心に、自己紹介をしたいと思います。

Contents

私の生い立ち・愛すべき私の家族

1962年、山形県山形市で生まれる。妻と娘二人、猫1匹の「四人・一匹」家族。家族の中心は猫。

愛すべき猫君は、私が8ヶ月の入院生活を経て自宅に戻ると、もはや私の存在を無視するかのように、私に取って代わって家主と化していた。無念…。まあ、女子会の中心にいて幸せに過ごしてくれたまえ。

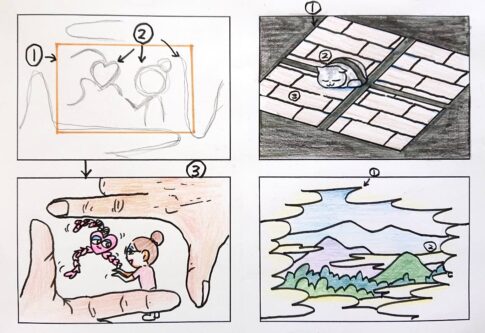

娘たちは漫画家のプロを目指し、私の若い頃とは比べものにならない程に真面目に作画しているようだ。はっきり言って、私より絵が上手い…(悔しさと喜びの涙)。

私の小学校からの夢は、世界一の「漫画家か寿司屋になる!」である。思えば、友達遊びより、一人で絵を描いている方が好きな子供だった。

漫画は、手塚治虫作品が大好き。川崎のぼる作品は「荒野の少年イサム」が好きだった。で、よく模写をした。

未熟な高校時代・愚か者な大学時代

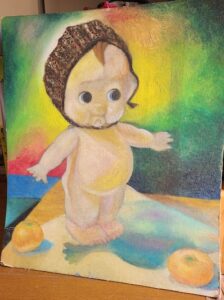

高校時代は、なぜかフェンシング部と美術部の二つに所属。この頃描いたキューピーと自画像が気に入っているが、自画像は消失してしまった。

高校時代の油彩画「キューピー」

私は貧乏性で、絵の具をちびちび使ってレオナルド・ダ・ヴィンチのような絵を目指していた。デッサンは、細部にこだわって全体を見ず、顧問のエイザン先生から「お前の絵は、アマゾンに浮かぶイカダのような描き方だな。」と褒められた…?と記憶している。あれ…?便所の踏み板だったっけかな…?

写実からシュールへ、落選の衝撃

山形大学教育学部中学校課程美術科に一浪で入学し、写実が大好きだったはずの私は、諸々の理由から絵がシュールに走った。

そして、「写実しか入選しない!」と我々の間で噂の「山形県美術展」に、愛しのシュール作品(自信作)を初出品。

が、が、が、シュールな私の絵は、当たり前のように落選。「あああ、我が命、一刀両断される…。落ちると分かっていても、落ちてしまうとやっぱり心は、地獄…。」

この失意が写実を嫌悪する決定的な瞬間となった。

「売り絵(この頃の私の中では写実画)なんか描けるか!!」

この愛しき絵は、教員になってから教え子に欲しいと言われたので、あげた。大事にしてくれるという言葉を信じて。80号の怪奇なシュール(我が魂の分身)を自宅に飾ってくれるって、すごいことだ。

教員時代の過酷な「ボランティア活動」

独身だったからできた教員の仕事と両立させた校外活動。アクティブな先輩M M氏に誘われて行った「壁画活動」「駄菓子屋楽校」「寺子屋楽校」などがある。

進取の気性を持つと評価された「壁画活動」

「壁画活動」の拠点地は、山形県東村山郡山辺町の商店街。町おこしのために、店舗シャッターに絵を描くもの。

元々は「石川材木」さんのシャッターに絵を描かせていただいたのがスタート。壁画の図柄は町の伝説を描き、さらにその図柄をニットセーターにして動く絵画として伝説の拡散をしたのは、日本初の試みと思う。

この頃は「グループ蒼」で活動し、この活動は、知る人ぞ知るスイスのロレックス社から進取の気性を持つ団体として表彰された。(1993年度第6回ロレックス賞Honourable Mention(佳作)「ゲニウス・ロキによる壁画とニットのインターデザイン活動を通した新しい生活環境の創造」)

ちなみに、それまでの日本人での佳作受賞は、1978年 第1回 藤井洋「アフガニスタンの蒸発した村人たちー20世紀の謎」、1987年 第4回 向後元彦「アラビア半島沿岸でのマングローブ林の再生」、1990年 第5回 中島正一「支援船なしのウィンドサーフィンによる太平洋横断」で、私たちは日本で四番目の受賞者だった。

壁画を描くのは、教員の長期休暇が取れる「お盆」「年末年始」だった。

故に、冬は雪との戦い、夏は直射日光との戦い、夜は睡魔との戦いが待ち受けていた。

集まってきたメンバーは、山形県の美術科教師で私の声がけに共感してくれた方々。さらに、山辺町の高校生、無職の方、山形大学の美術科の後輩たちなど。

ほとんどの人の画力がわからないので、その場での指示が超難題だった。塗り方が下手で、一瞬にして原画のイメージを破壊されることもあるので、その時はペンキの調合役を任せるなどした。

「平日の夜間」にシャッターへ描く壁画の時は、勤務が終わってから遠方から2時間もかけて駆けつけてくれる先生や大学生たちの力を借りて、疲労と睡魔が襲う悪戦苦闘しながらの活動だった。

遠方から駆けつけたOH先生は、ほとんど寝ずに出勤し、授業中死んでいないか心配であった。

ロレックス賞の表彰は代表である私たちが東京に行って頂いたが、すべての底力はこれらに関わってくれたみんなのものである。本当に感謝しかありません。

「駄菓子屋楽校(だがしや楽校)」「寺子屋楽校」の思い出

「駄菓子屋楽校」「寺子屋楽校」は、先輩MM氏から「美術の教師なら、その力を社会に出てボランティアとして生かさなければならない。美術の力が通用するか試すべきだな。(しかも廃材を使うことを条件に)」みたいなセリフを投げかけられたことがきっかけとなって始めることになった。

「寺子屋楽校」は、中学校の授業で活用できるか教材研究を試行錯誤して行なった。

廃材は無視して「七宝焼」などを企画すると、子供よりお母さん方が喜んで集まってくれた。もちろん子供たちも、銅板に盛り付けた粉(釉薬/ゆうやく)が一瞬で輝く宝石に変わる瞬間を見られるので、大いに喜んでくれた。

「駄菓子屋楽校(だがしや楽校)」は、山形市の「みなみ公園」に「はじめや」と言う駄菓子屋があり、その駄菓子を買う値段相当の教材で創造性を培う工作を行う有料の屋台を公園で出す企画だった。

今は全国的な展開を見せているようだが、そのスタートは苦難の道であった。

私が一番最初に屋台を開いた時は、先輩MM氏による廃物使用条件の足かせがキツかったが、卵の殻を使用し、蝋燭作りや地理の統計を盛り込んだ地球儀を描いた置物作りなどを行った。

そのほか、トイレットペーパーの芯にゴッホが使用した絵の具の色で彩色し「ペン立て」を作るなどをしていた。

その頃は、ほぼ誰一人の参加もなく、MM氏の教え子の中学生が一人遊びにきてくれるような状態だった。あと、確か幼稚園児が一人…。

宣伝ができてなく、さらに真冬の公園で屋台を開いていた頃は誰も来ないのはやっぱり当たり前だったと思うが、MM氏の教え子のMT君に「ロラン先生、寒いのでこれ飲んでください。」と、缶コーヒーをもらった感激は生涯忘れられない。その後の開催では、MT君は理科実験教室を開いてくれた。

やがて、先輩MM氏の働きかけで、けん玉ができるおじいちゃんなどが参加し、子供遊び伝承の交流の場となった。少しずつ子供の数が増えてきた。

その後、東北芸術工科大学の先生が協力者となって大学生が参加し、小学生が大量に参加し出した。懐かしく、楽しく、そして教員と絵画制作と駄菓子屋楽校との両立が辛いと言う複雑な日々だった。

教員の仕事と並行して息絶え絶えに続けている創作活動

現在は多少良くなっているとは言うものの、教員(私は中学校)の仕事はかなり大変である。

地域差があるかもしれないが、私が勤務した学校の勤務時間は、概ね夕方5時頃までだった。が、部活動は午後6時、もしくは延長で午後7時まで活動していた。もちろん時間外手当はなしのボランティアである。

教材研究や振り返りプリントの点検、もしくは行事の企画書作り、クラスたより作成などは午後7時以降の仕事として待ち構えているので、帰宅は午後9時〜10時など、結構あった。

それでも、独身の時は頑張れた。が、さらに美術作品の創作時間となると…。

何とか間に合わせでやっていた出品作品

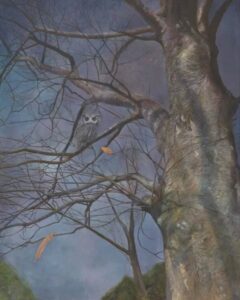

私には、大学卒業後から、毎年継続して出品しているグループ展がある。元々自分と友人で立ち上げた展覧会なので、気楽に試行錯誤した作品(油彩、水彩、ミクストメディア、水墨、陶芸、ドールハウス、写真等々)を見てもらえる。

現在は「創夢展」という名で、後輩たちが運営してくれている。毎年8月に東北芸術工科大学の東側の丘にある「悠創の丘ギャラリー」で音楽家演奏の「アフロディーテ・コンサート」とコラボ開催中。なんだかんだで30年以上は続いている。

創夢展会場の一室(素人からプロまで気軽に参加)

しかし、私の今までを振り返ると、作品はまだまだ突き詰めるところがあった。突き詰めるために必要な「基礎的な勉強」が本当にできていなかったなあ…と未だに反省させられる。

「大学まで行って何してたの?」と問われそうだが、若気の至りで「井の中の蛙、大海を知らず」だったのだ。

東京まで電車で行き、上野を中心に銀座の画廊も含め、年に3〜4回くらいは足を運んでいた。が、いつも「なんか大した作品がないな。」「これくらいなら描けるな。」と思っていた。

見事なまでの阿呆ぶりである。今更ながらだが、自分の下手くそさに気づけない「阿呆の極み」である。(が、東京からの帰り、上野発の夜行列車に乗って、出稼ぎのおじさんと酒を交わして新聞を敷いて床に寝たこともあったが、そういう交流はすごく楽しかった。)

心打たれた1枚、徐々に惹かれる画家業への憧れ

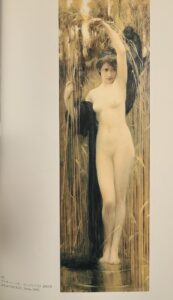

2000年、東京に行った時の話。ラファエル前派展が開かれていた。世紀末の象徴主義的な絵画に波長が合う私にとって、この展覧会は神に導かれたとも言っても過言ではない。

「水と妖精」がテーマで展示された空間で私は出会った。アーサー・ハッカー1892年の作、「シュリンクス」。私は足が止まって動けなくなった。時が止まった。

「この絵に出会うために自分は生まれてきたんだ。」 私はそう直感した。

同時に、「私の絵の前で、誰かが足を止めて、その人の人生に勇気を与えられるような絵を描きたい。」そう言う思いが沸々と湧き上がった。

「ああ、画家として独立できたら、どんなに幸福か…。」

入賞履歴とその思い

グループ展を続けていた私にとって、公募展出品という考えは存在しなかった。そんな私に、東京での公募展に応募を誘ってきた友人がいる。彼の名は、故てらさきそういち君。

井の中の蛙か、日本画壇で通用するか、腕試し。彼に誘われて、初の東京進出だった!

東京出品入賞履歴

199?年 第6?回美術文化展(東京都美術館) 入選

199?年 第6?回美術文化展(東京都美術館) 佳作

199?年 第6?回美術文化展(東京都美術館) 新人努力賞

2010年 第70回美術文化展(東京都美術館) 入選(準会員)

2013年 第73回美術文化展(東京都美術館) 入選(準会員)

2015年 第75回美術文化展(東京都美術館) 入選(準会員)当時の経済的理由により退会

2019年 第95回白日会展(国立新美術館) 一般佳作賞 「黎明の予感」

2020年 第96回白日会展(国立新美術館) 入選(コロナ禍のため一般公開なし)

2020年 梅津五郎芸術賞第3回全国絵画公募展(白鷹町文化交流センターあゆーむ) 優秀賞(2位)

地元入賞履歴

地元出身の水彩画家あべとしゆきさんの絵画に感動し、彼が大賞を受賞した内藤秀因記念水彩画公募展(内藤秀因水彩画記念館)・(庄内町文化創造館響ホール)へ出品を決意。

2015年 内藤秀因記念第18回水彩画公募展 教育委員会賞

この作品は、母の死と応募時期が重なり、通夜室で仕上げを行なった。母への思慕を込めた作品だった。

2016年 内藤秀因記念第19回水彩画公募展 庄内町長賞

2018年 内藤秀因記念第21回水彩画公募展 大賞 水彩画に目覚める!

牧野 絽蘭「新たなる命への道」内藤秀因記念大賞受賞作(一般の部)

東北現代美術協会「北展」(山形美術館) 奨励賞2回 その後会員となり事務局などを務めるが、脊髄損傷で体が不自由となり2024年に退会する。

画家を目指す割には売れそうもない大作を描いたのには訳があって、そういう作品は美術館や外国の大富豪に購入してほしいと期待していた。が、世の中そう甘くない。

特に大きな絵というものは、必要としてくださる方がいないと、側から見れば「自己満足の粗大ゴミ」にしか存在価値がないのかもしれないのだ。涙涙ですなあ…。

まとめ

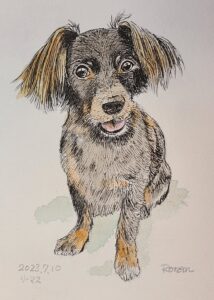

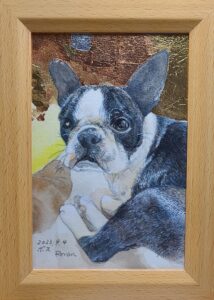

上述の私の人生はいかがでしたか? 今は、体の都合もあるので、公募展に出品することもなく、小品を中心に描いています。(下の絵は怪我をする半年前に葉書に描いた作品です。飼い主さんにプレゼントしました。)

ぜひみなさんとも交流できたらと思っています。今の私は、写実も抽象も、漫画もイラストも関係なく、ヨレヨレしながら取り組んでます。

ということで、このサイトは、水彩画を中心に絵が好きな人向けに作成しています。

・絵を描くのが好きな人

・絵を鑑賞するのが好きな人

・美術に興味のある人

・美術(水彩画以外も)を学びたい、技術を伸ばしたい人

のような方々に役立ち、楽しんでもらえるサイトにしたいと思っています。

さらに現在絵の描き方を学べる無料講座を作成中(しばしお待ちください)です。

また、美術に関する個別の悩み相談がある方は是非コメントを送信してくださいね!