こんにちは。画家のマキノ ロランです。

私は水彩画の初心者の方々の悩みに寄り添う自称「心の優しい画家」です。

透明水彩初心者のために、水彩画の魅力を伝えるための連載をしています。

「風景を描いてみたいけど、どうやって始めればいいの?」というあなたへ。

この記事では、透明水彩とペンを使った風景画の描き方を、やさしく丁寧に解説します。

特に初心者の方がつまづきやすい「下書き」「ペンの選び方」「色の塗り順」などを、キャラクターとの対話形式も交えながら、楽しく一緒に学んでいきます。

ペンの繊細な線と、水彩の透明感のある色彩が織りなす淡彩画は、イラストのような軽やかさと、絵画としての完成度を兼ね備えた魅力的な技法です。

では、一緒に学んでいきましょう!

Contents

視点1:描く準備──画材を揃えよう!

ペン画に淡彩は準備がそんなに大変ではないと思います。

下記の記事を読んでいろいろ試しながら、自分流のペン画淡彩の風景画を楽しみましょう。

1-1 ペンの選び方と特徴

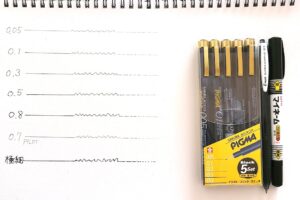

(1)淡彩に使うミリペンの太さを画像で比較するのでみてください。👇

① 0.05〜0.8mmはサクラのPIGMA。

🖊️ 0.05〜0.3mmの書き味は「硬い感触」がします。

🖊️ 0.5、0.8mmの書き味は「ソフトな感じ」がします。

② パイロットの0.7mmボールペン(SUPER GRIP/G 0.7)は、

PIGMAより細くかすれやすいです。

③ サクラのマイネーム極細は、しっとりとしていて、ミリペンよりかなり太いです。

(2)使用ペン:通称「ミリペン」

絵は繊細になるが、迫力に欠ける絵になる。

力を入れすぎるとペン先が潰れる可能性がある。

ほとんどのメーカーは使い捨て商品。

芸術はモジャモジャだ!の感じで描けるがね。

(3)太さの目安:0.05〜0.8mmで使い分け

🔰 太いペンは近景などに使います。

🔰 細いペンは遠景や明部に使いやすいです。

A4サイズ程度の作品なら、0.5mmあたりが使いやすいかなと思います。

(3)描画技法:線描・点描・破線・かすれなど

(4)おすすめメーカー:

🩷 Staedtler Pigment Liner(ステッドラーピグメントライナー)

🩷 サクラクレパスPIGMAなど。

太さを使い分けながら、絵の強弱や遠近感を意識してみて下さい。

1-2 水彩紙の選び方

ここでは、おすすめの水彩紙と選ぶポイントを紹介します。

(1)おすすめ紙:

① 気合を入れて描くならアルシュ、ウォーターフォードなど。

② 練習用に描くならマルマンなど。

(2)選び方のポイント:中目の水彩紙を推奨します。

① ペンの滑らかさを生かすには、細目、中目。

② かすれ表現をしたい場合はザラザラした荒目。

ただし、かすれ表現はどの水彩紙でもある程度筆圧で調整できます。

ぼく、考えもしなかったにゃん。

つるつるしてペンがすべっちゃわないかニャ?!

ただし、高価な水彩紙を使えば、絵の上達は間違いなく早くなるよ。

そう言えばピ太郎、この前、手にもペンで何か描いてた…気のせいかな〜!??

1-3 絵の具道具の準備

(1)絵の具 (絵の具の選び方を知りたい方はここをクリック)

水彩絵の具にはいくつかの種類があります。

① 小さな四角いケースに入っているパンカラー。

② 丸いケースに入っているケーキカラー。

③ そしてチューブ絵の具。

パレットに固めれば水で溶かしてすぐ使えます。

どれも薄く水で溶きながら描く透明水彩タイプですね。

どれも値段が高いものはやっぱりそれなりですね。

(2)筆とティッシュ(または布)(筆の選び方を知りたい方はここをクリック)

① A4版程度の小さな作品は、日本画用の面相筆、彩色筆、平筆で十分です。

② 6号と14号〜20号くらいの丸筆があればさらに十分です。

しかも動物毛筆なら素晴らしい書き味です。

③ 布よりティッシュの方が使いやすいです。

筆を拭いたり、紙に垂らした絵の具を拭き取ったりします。

(3)水入れ(バケツ)

① 「筆についた絵の具を洗う水」

② 「もう一回筆を洗う水」

③ 「新しい絵の具用に使う綺麗な水」

この3か所のスペースがあれば大丈夫です。

視点2:下書きからペン描写へ──風景の骨組みを作る

2-1 モチーフ選びと構図

(1)場所選び:室内での練習用と屋外スケッチの場合

綺麗だなと思う「色」やカッコいいなと思う「形」なんかを探すのも場所選びのコツですね。

室内で描くペンを使った淡彩画なら、雑誌やネットに掲載された風景の画像から気に入ったところを選んで描く練習をするのもいいですね。

原作者の訴えがあれば裁判で処罰される可能性があるニャン〜。

そういう時は、原作者の許可を得て出典を明記するニャン。

著作権フリーの画像を参考にするのが安全だニャン。

それから、屋外スケッチの時は日差しに注意して、日陰の場所から見える風景を探しましょうね。

(2)構図の基本:(構図を詳しく知りたい方はここをクリック)

💁🏻♀️ 一番描きたいのは何か、それを主役として気持ちが伝わる構図を考えましょう。

🥷 ① 地平線の位置 ② 遠近感 ③ 明暗や色のバランス に気をつけるでござる。

🥷 ② 「ここが美しい!」「なんかこの場所いいぞ!」

そこには美の要素が隠れているでござる。

その感覚を大事にするでござる。

🥷 ③ 安定したおすすめ構図は「三分割の構図」でござる。

主役は画面の三分割の交点におくと落ち着いた絵になるでござる。

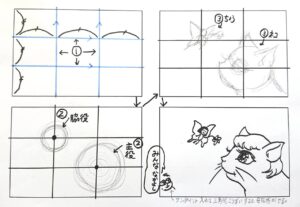

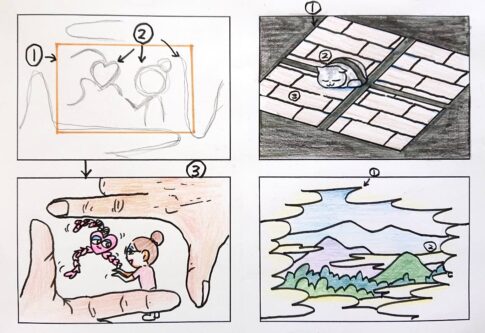

2-2 初心者は鉛筆の下描きをしよう

みなさん、わかりますか?

そのあとで絵の具で淡彩します。

でも、ペン書きでちょっと失敗が多いかも…へへへ😅

そして、ペン画の上に淡彩をします!

だって、その方がペンの色がはっきりするもん。

3つの方法がありますが、

初心者は、HBの鉛筆で、薄めに下書きしましょうね。

では、ペタ子さんが言った「鉛筆」→「淡彩(絵の具)」→「ペン」の場合を「視点3」で紹介しますね。

「ペン入れのコツ」を読んだら、そちらを勉強してくださいね。

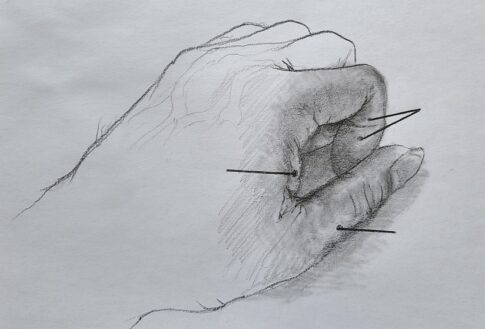

2-3 ペン入れのコツ(考え方)

「ペン入れ」とは、鉛筆で描いた下絵をペンでなぞって線を描くことです。

ペンで描き終えたら消しゴムで鉛筆の線を優しく消します。

1−1で紹介したように、さまざまなペンがあるので、色々試しながら自分に合ったペンを見つけてください。

突然ですが、問題です。😱

ペン入れの基本的な考え方に当てはまる語句を選んで答えるべし!

【語句】 弱め 太い 強め ハッチング 細い

問1:遠近感を感じさせるために、近くは( ① )ペンで、遠くは( ② )ペンで描く。

問2:1本のペンで描く場合、近くは( ③ )の力で、遠くは( ④ )の力で描く。

問3:ペンで陰影を表したい場合、( ⑤ )という技法を使うと良い。

①は太い、②は細い、③は強め、④は弱め、⑤はハッチング、以上じゃ。

あっという間に、ペン入れの基本的な考え方がわかったようじゃな。

近くは太く濃く、遠くは細く薄く。

これがペン入れのコツじゃ。

2-4 ハッチングでの陰の描き方

ペン画と淡彩の組み合わせでは、あまりペンによる陰影はつけません。

しかし、樹木などを立体的に描いてみたい時は、

ハッチングでの陰影は強力な武器となります。

ただのハッチングは陰影を表すのに適しています。

ハッチングをいくつも交差させていくクロスハッチングは、質感や立体感を表現できます。

✍️ 手順2:ハッチングで大まかな陰を描く

✍️ 手順3:クロスハッチングで立体感を出す

ハッチングは、クロスさせることで立体感が際立ってきます。

何度も繰り返し練習してマスターして下さいね。

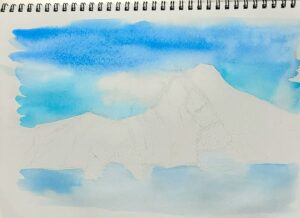

視点3:淡彩で彩る──色の順番と注意点

3-1 色を塗る順番① 「ペン入れ後の淡彩」

手順3の続きです。

陰影部分から先に塗ります。あとで全体を塗りましょう。

この技法を「グリザイユ技法」と言います。

✍️ 手順4:プルシャンブルーと紫で陰を塗る

① 陰の部分はペンのシャープさを失わず、かつ暗さを出すために深みのある青のプルシャンブルー(紺青色)をメインに使います。

② 同時にパープル(赤みの紫)やバイオレット(青みの紫)を塗り重ねると陰に味わいが出ます。

✍️ 手順5:黄土色+茶色+黒で幹を塗る

① 樹皮は灰色に近い色のものがほとんどです。

② 今回は黄土色と茶色と黒を混色しています。

③ 赤や青、黄色、緑など、様々な色を重色していくのも楽しいと思います。

30分で塗れちゃいました!

*ペンの上に絵の具を塗るので、ペンの発色が少し失われます。

*つまり、ペンが持つ黒の魅力(力強さ)が失われがちになります。

*解決策として、淡彩後に再度ペンでなぞる場合もあります。

3-2 色を塗る順番②「淡彩後のペン入れ」

この塗り方はペン入れが最後なので、輪郭線が際立ちますね。

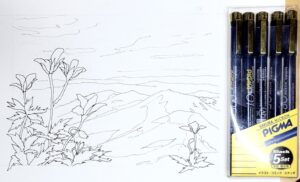

✍️ 手順1:鉛筆での下書きで、風景の骨組みを描く

✍️ 手順2:ペン描写の前に、遠景から淡彩での彩色を行う

※最終的にペン入れすることで、ペンのインクを際立たせるため。

✍️ 手順3:淡彩で、近景を彩色し全体の調子を整える

✍️ 手順4:ペン入れを行い、画面を引き締める

ペンを使って風景画を描くことが不慣れなうちは、

一発ペン書きではなく、

鉛筆で下書きをしてから進めるようにしましょう。

*ペン入れの前に絵の具で塗るので、下書きの鉛筆線が見えなくなることがあります。

*初心者は、少し濃いめに下書きをすると良いと思います。

最後に──読者へのメッセージ

透明水彩とペンを使った風景画は、ゆったりとした気持ちで始めやすい初心者向けの水彩画です。

表現の幅も広く、印象的で力強い表現もあれば、軽やかで清潔感のある仕上がりも楽しめます。

今回は2種類の描き方の工程を紹介しました。

彩色は彩度を高めにすると軽快な感じが出せて、ペンの黒とも相性が良いと思います。

かつて、ルノワール(1841〜1919年)という印象派の画家が「黒こそ、色彩の女王だ!」と画商ヴォラール(ヴォラールが記したルノワールの回想伝記の中の言葉)に語ったそうです。

どこかで一度は耳にしたことがありませんか。

ペン画淡彩も、色彩の女王「黒」様をいかに描き込むかで美しさや感動に大きな影響を与えそうですね。

それでは、この記事が、あなたの創作の第一歩になることを願っています。

その他にも、アクリル画や油彩画、漫画、イラスト、切り絵、デッサンなど、美術全般の指導書としてもやさしくていねいに学べるHPですぴー。

ぜひ別の記事でも楽しく学んでいただければと思いますぴー。

一定の線幅で細部の描画ができる。

初心者でも扱いやすい。