今回は『一点透視図法の描き方、一緒に学んで奥行きのある絵を描いてみよう!』

をわかりやすく解説します!

皆さんこんにちは。

私は、画家のマキノロラン(牧野呂蘭・絽蘭)です。

今回は『一点透視図法の描き方』を

3つの視点(見る・学ぶ・描く)から解説します。

この記事では、

一点透視図法の基本的な考え方から、

名画の作例、立方体や風景への応用までを、

初心者向けに順を追って解説します。

「奥行きのある絵を描きたいけど、

どう描いたらいいか分からない。」

と困っている皆さんのために、

一点透視図法の描き方を、

絵が苦手な人にもわかるように解説します。

ですので、中学生・高校生は、

美術の授業で風景を描くときや、

自分でイラストを描くときに役立つような記事にしています。

一点透視図法は、数ある構図の中のひとつです。

他にもさまざまな構図の種類を知りたい方は、

イラスト・水彩画で使えるかっこいい構図12選で紹介しています。

あわせて参考にしてみてください。

Contents

一点透視図法の作例をチェック【視点①】

まずは『一点透視図法』を、

見て、感じて、知る。これが大切です。

一点透視図法とは、

1つの消失点に向かって線を収束させる遠近法です。

奥行きのある絵を描く際に基本となる技法で、

水彩画・イラスト・建物の背景など幅広く応用できます。

ここでは、西洋で描かれた作品を中心に紹介します。

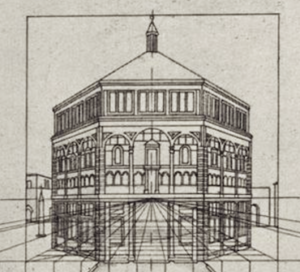

一点透視図法を体系化した人物とは?

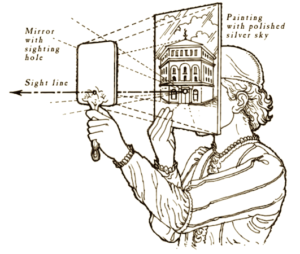

線遠近法を発見 鏡を利用して洗礼堂をスケッチする

世界初!現代の透視図法(一点透視図法)の完成者とは…?!

なんと、初期ルネサンス時代、

イタリアの建築家(+彫刻家)、

フィリッポ・ブルネレスキ(Filippo Brunelleschi 1377~1446)です。

上図をご覧ください。

1413年、フィリッポ・ブルネレスキは、

ある実験のために、

サン・ジョバンニ洗礼堂とシニョリーア広場の建築物を鏡に映しました。

そして、その輪郭をなぞりました。

そこで、重要な2つの事項に気づいたのです。… それは何か?

😳sono2:「見えなくなるほど遠くのもの(無限遠のもの=目の高さ)」は、

「水平線(地平線)」に行き着くぞ!」

この時にブルネレスキは、

はるか向こうの無限遠の1点は、

私たちの「目の高さ」である「水平線(地平線)」上の1点となって消失していくことを発見したのです。

「水平線(地平線)=目の高さ」と

「消失点」が存在する。

これこそが、フィリッポ・ブルネレスキの大発見だと言えます。

『一点透視図法』を初めて絵画に活用した画家とは?

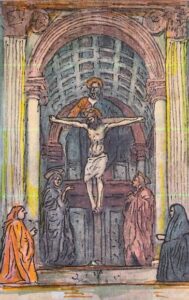

「聖三位一体」(私の模写)マサッチオ

フィレンツェの「サンタ・マリア・ノヴェッラ聖堂」に安置されています。

同時代の1426~1428年頃にかけて、

前述の建築家フィリッポ・ブルネレスキの協力を得て、

大きさが667×317cmと言う巨大なフレスコ画が描かれました。

制作者はマサッチオ(Masaccio、1401~1428)と言う画家です。

建築の製図ではなく、

絵として世界初の「一点透視図法」を使った絵画がついに誕生したぞなもし。

長いですね。

本名の一部を短縮するとだらしないと言う意味があり、

そこから「マサッチオ」と名乗ったようです。

面白いですね~。

1428年、マサッチオは、

27歳と言う短命で他界しました。

才能が惜しまれとても悲しいことです。

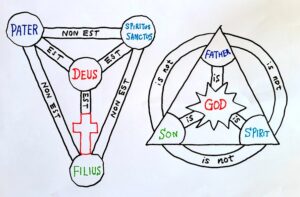

*【絵画うんちく】* 聖三位一体 (Trinita)とは…

「聖三位一体の図式」(私の模写)

「父なる神、神の子イエス、聖霊の三位は、

全て本質(ウーシア)において同一視され、

唯一の神はこの全てをもつ実体である」

と言う意味です。

キリスト教の重要な教義です。

マサッチオの『聖三位一体』には、

このほかに「聖母マリア、洗礼者ヨハネ、寄進者であるドメニコ・レンツィとその妻」が描かれています。

また、寄進者の下部には、

石棺に横たわる骸骨の全身像が細かく描かれています。

神に救いを求め、また誰もが死を迎えるというメッセージを残したのだと思われます。

知っておきたい一点透視図法を活用した名画 その1

『メロードの祭壇画/受胎告知』ロベルト・カンピンと助手(1425~28年頃)

中央パネルは64 x 63cm、両翼は 65 x 27cm。メトロポリタン美術館所蔵。

そのため、丸テーブルや作業台が傾いた感じになってしまってます。

この辺りが一点透視図法の限界を感じるところです。

ちなみに、左右の絵は蝶番で閉じることができる仕掛けとなっています。

魂を込めて描いているのが伝わる絵じゃ。

知っておきたい一点透視図法を活用した名画 その2

『最後の晩餐』レオナルド・ダ・ヴィンチ(1495~1498年)

『最後の晩餐』レオナルド・ダ・ヴィンチ(1495~1498年)

420 x 910 cm サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院の食堂。

とキリストが予言した瞬間の情景。

実験的な技法であったためと、

食堂という環境が絵画を損傷させてしまいました。

「消失点」をキリストに置くことで

鑑賞者の目をキリストに誘導しています。

さすが万能の天才レオナルドじゃぞなもし!

一点透視図法で立方体を描いてみよう【視点②】

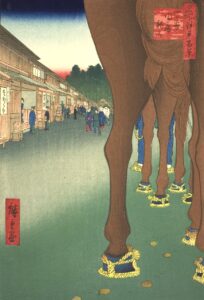

四ッ谷内藤新宿 歌川広重

馬糞を落としたお馬さんのお尻が圧倒的な迫力で迫り、その足の並びと内藤新宿の建物の並びが一点透視図法で描かれています。遠くに甲州街道の賑わいが感じられる広重流の大胆な構図です。

まずは、頭の片隅に留めてください。

つまり、鳥になった気分で、空から地上の自分を見る。

👁️2 「地上の自分は、平らな壁に背中をつけている。」と仮定(想像)する。

👁️3 「自分の目の前には、1本の道が真っ直ぐに伸びている。」と仮定(想像)する。

👁️4 すると、「道の左右の端は、背中の壁に垂直に伸びてきている。」ことになる。

すると、この2本の線(道の左右の端)が、

自分から放射状の線として伸びる『一点透視図法』の絵となります。

一点透視図法の描き方【初心者向けステップ解説】道路を描く

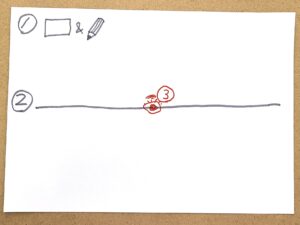

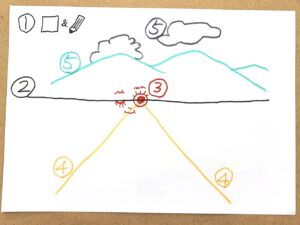

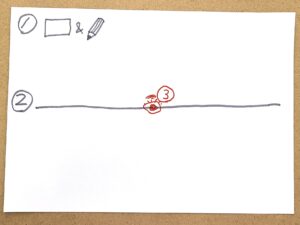

① 紙と鉛筆を用意する。

② 紙の中央に水平線(地平線)を1本描く。

③ 自分の立っている位置を決める。

水平線(地平線)の真ん中に1つの点を打つ。この③は「消失点」です。

④ そこから左右に1本ずつ、水平線(地平線)の下に向かって線を引く。

道路の出来上がり。

⑤ 水平線(地平線)の上部に山を描いてみる。ついでに雲も。

一点透視図法の描き方【初心者向けステップ解説】斜めに見える道

① 紙と鉛筆を用意する。

② 紙の中央に水平線(地平線)を1本描く。

③ 自分の立っている位置を決める。

今回は、中央から左にトコトコと歩いて行き、道を外れて田んぼのあぜ道に入って行く。

水平線(地平線)の左に1つの点を打つ。

④ 道は自分の右にあるので、点から右に2本、線を引く。

道路の出来上がりです。

⑤ 水平線(地平線)の上部に山を描く。ついでに雲も。

ついでに自分で、絵の下の方に田んぼも描き加えてみるぞなもし。

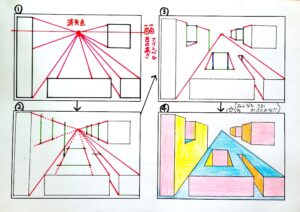

『一点透視図法』で「立方体(直方体)」を描く

〜【建物に応用できる】

🔹2 下図のように、紙の中央に水平線(地平線)を1本描く。

🔹3 自分の立ち位置を決めるため、水平線(地平線)の真ん中に1つの点「消失点」を打つ。

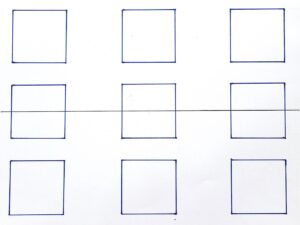

🔹4 下図のように、消失点を中心に立方体の「正面の正方形」を9つ描く。

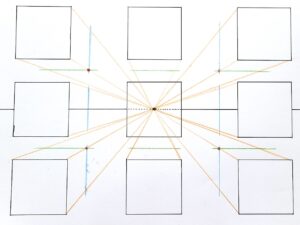

🔹5 下図のように、それぞれの正方形の4つの角と、「消失点」を定規でつなぐ。

🔹6 立方体の後ろの面の下辺、または上辺をひいて、オレンジの放射状の線と交差させる。

🔹7 その交点(オレンジと緑)から、垂直線(水色)をかく。

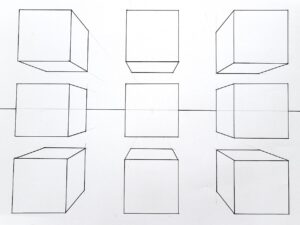

🔹8 余計な線を消せば、9つの立体の出来上がり。

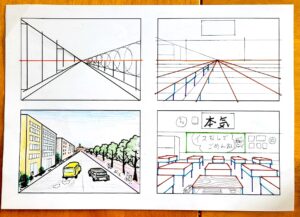

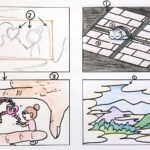

一点透視図法を応用した風景の描き方【視点③】

皆さんも立体的な図を描くことが出来ました。

素晴らしいですね。

幾つかの風景をラフなスケッチ風に描いてみます。

皆さんも真似してみてください。

一点透視図法の描き方【初心者向けステップ解説】線路のある風景

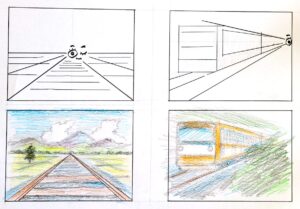

左図は、画面中央&中心位置に立ってみている👁️目の高さです。

右図は、画面上部1/3&右端に立ってみている👁️目の高さです。

いずれも地平線を引いて目の位置を決め、そこから放射状の線をひきます。

🔹1 左図は、田んぼのあぜ道も放射状の線上に描いて、広がりを出す。

🔹2 右図は、線路・車体の側面・窓枠などを放射状の線状に描いて、遠近感を出す。

一点透視図法の描き方【初心者向けステップ解説】建物と街路樹・教室の机

1 『建物と街路樹』を説明します。

① まず、地平線(赤線)と目の位置「消失点」を決める。

② 「消失点」から放射状の線をひく。

それが建物の側面の線、窓枠の上下の線、街路樹の高さの線、道路の両端の線などになる。

あっという間に出来上がり!

一点透視図法は、風景画の下描きでとても役立ちます。

透明水彩で風景を描くときの下描き手順も参考になります。

2 『教室の机』を説明します。

① まず、地平線(赤線)と目の位置「消失点」を決める。

② 「消失点」から放射状の線をひく。

それが机の側面の線、机の足の並びの線、などになる。

中央の机から描いていくとうまくまとまっていくと思います。

フリーハンドでいいので、ぜひ練習してみてください。

【重要な補足】 定規の扱いについて

絵を描くときに「定規は使わないように。」と指導されることがあります。

が、これは小学生の頃、のびのびとした自由な線を期待するもので、

中学生頃からは「積極的に定規は使う」ことをお勧めます。

清書は、定規の線をフリーハンドで丁寧になぞってください。

そうすることで、製図のような絵ではない味わいが出ます。

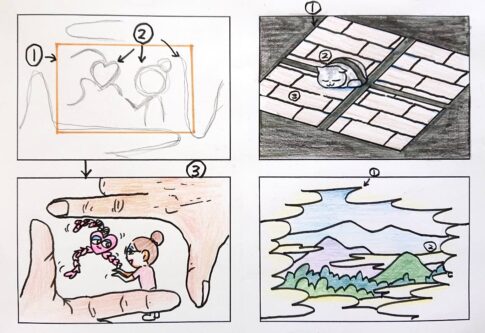

一点透視図法の描き方【初心者向けステップ解説】空想の立体

不思議な空想の立体ができるといいな!

🔹① 目の高さの線を引き、消失点の位置を決める。

次に放射状の線(橙)を引く。

🔹② 垂直線または水平線を放射状の線の間に引く。

🔹③ 2の線に対して直角に交わる線(垂直線に対しては水平線を。水平線に対しては垂直線を。)を引く。

🔹④ 余計な線を消して、色分けや陰影をつけると、奥行きのある独自の立体図形が完成。

【まとめ】一点透視図法を知ると、描ける絵の世界が広がる

「コンピュータなんて役に立たない。だって答えを出すだけなんだから。」

by パブロ・ピカソ

ピカソの言葉の「コンピュータ」を

「一点透視図法」にもじってみると、

「一点透視図法なんて役に立たない。

だって答えを出すだけなんだから。」

となりそうで、実に意味深です。

一点透視図法などの技法を習得すれば、

それなりにかっこいい絵が描けます。

しかし、それにとらわれすぎると、

なんか型が決まった面白みに欠ける絵ばかりになりそうだということでしょうか。

日本人は、アシンメトリーの感覚に優れた民族です。

つまり、「崩しの芸術」が上手なんですね。

自分らしい崩しの入った一点透視図法を開発できたら面白いなあと思います。

大天才葛飾北斎先生のように。

皆さんは、透視図法をはじめいろんな技法を学んで行きます。

そうしたら、どこかで立ち止まり、

今の自分を見つめ直してください。

そして、ぜひ自分だけの世界観を新たに追求してほしいと思います。

一生に1枚、自分だけの絵を描くために。

私は、最後まで読んでもらえて、とても嬉しいです。

今回の勉強があなたの画力を伸ばしてくれたら本当に嬉しいです。

一点透視図法を学んだら、

次は二点透視図法・三点透視図法にも挑戦してみましょう。

これは、もともと西洋で流行した表現技法の一種だと思います。