こんにちは。画家のマキノ ロランです。

今回は、水彩画初心者の方々が抱える

「どの水彩紙を選べばいいの?」というお悩みを解決するために、

3つの視点から水彩紙の選び方を優しく解説いたします。

水彩紙は水彩画の仕上がりを左右する最も大切な道具のひとつです。

紙の重さや質感の違いを知っておけば、

用途や表現に合った水彩紙の選び方が分かります。

この記事を読むことで、自分の目指すスタイルに合った

水彩紙購入の視点(メーカーの種類、サイズ、紙質、厚さ、紙肌、吸水性など)が理解できます。

どれを選んで購入すると良いのかを紹介した実用的なガイドですので

最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。

あなたの化粧センスとマッチする素敵な水彩紙を選んであげてくださいね。🥰

Contents

1.【水彩紙の選び方】

水彩紙は何でできている?をチェック!!

水彩紙の原料って何?

さて、どんな「原料」が使われているだろうね?

ナイル河流域に育つカヤツリグサ科の水草だったかな…。

「水彩紙の原料」は水草ですか?

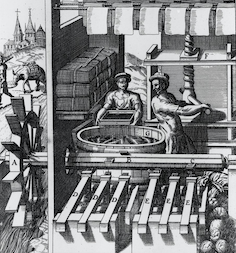

実はそれから3000年の時を経て、西暦105年、

中国人の蔡倫(さいりん)さんが、

<紙の製法>を確立したと言われているんだよ。

その時のまさに「原料」が「樹皮・麻クズ・魚網など」だったんだ。

でも、水彩紙の製法まではまだまだ時間がかかるんだよ。

気になる人は、そこを読んでくださいね。

ファブリアーノ社(創業1264年)かな?

じゃあ、紙づくりで重要な「4つの発明」はわかりますか?

①「水車で動く木槌(スタンパー)利用し、石臼でパルプをほぐす機械が発明されたこと」→「のちに油圧ハンマーによるパルプ製造機発明」

②「動物性ゼラチンを紙の表面に塗ってインクにじみを防いだこと」

③「透かし加工が導入されたこと(ペーパーウォーターマーキング)」だよ。これはブランドの証明であり偽造防止の役目を担ったんだ。

④「全てが職人の分業でなされたこと」

これらが「紙の達人」と呼ばれた職人たちの4つの発明だったんだ。[参考新潟フレキソ]

先ほど「原料」のヒントがRonronさんの説明にあったが、ペタ子さん、気づいたかね?

水彩紙の主原料は●種類だった!

「原料」は「パルプ」じゃの。植物繊維のことじゃ。

そのパルプは2種類あってじゃな…、

「針葉樹木材パルプ」と

「コットンリンター」ですよね、Dr.ショッパイ。

コットンリンターと言うのは、綿から取れる植物繊維じゃ。

綿の実の種子の表面に付いている長さ2~6mmほどの短い繊維じゃ。

※コットンは「綿花」のことですが、

この綿花に種子がついているものを「実綿」と言います。

「実綿」には長い繊維と短い繊維があります。

長い繊維を「リント」、短い繊維を「リンター」と言うんですよね!

リントは伸ばすと3~4cmくらい。束ねて糸の状態にできるんじゃ。

だからコットン生地になり、織物の「原料」じゃな。

リンターは種子の表面についていて、2~6mm程の長さしかない。

糸にできんから、溶かして紙の「原料」として使われるのじゃ。

セルロースは、繊維の主成分。

吸水性が高く、絵の具の発色も良くなります。

丈夫なんじゃ。

それと、針葉樹木材パルプはどうなんですか?Dr.ショッパイ。

それと針葉樹パルプの繊維の長さは2.0~4.5mm。幅は20~70μ。

すると吸水性や劣化の点でコットンに劣ってしまうのじゃ。

👁️💥針葉樹の木材組成率は、セルロース50%、ヘミセルロース20%、リグニン30%。

それは「水」です!

「コットン」と「パルプ」と「水」。

この3つが水彩紙の主原料だと私は思っています。

水彩紙は原料によって3種類の顔を持つ

水彩紙は、「コットン」と「パルプ」の配合によって3種類の紙があります

その品質や配合によって

水彩紙の性格や紙肌、価格などに影響が出てきます。

一般的にコットン紙は水の吸収やにじみ方に優れ、

透明水彩の表現に向いています。

プロや上級者におすすめ…だが、透明水彩画を始めたい時は、初心者にこそ使って欲しい紙である。

安い紙とは全く違う描き味を体験できる。

吸水性・保水性が良い。

よって、乾燥速度が遅い。

にじみやぼかし、グラデーションが美しく表現できる。

重ね塗りや修正にも強い。

🌼 コットン紙:アルシュ、アヴァロン、ウォーターフォード、ストラスモア、セザンヌ、ファブリアーノアルティスティコ、など

🌼 パルプ紙:アルビレオ、マーメイド、キャロア、キャンソンモンヴァル、ラングトンプレステージ、ワーグマンなど

初心者から中級者へのステップアップに適している。

🌼 コットン+パルプ紙混合:クレスター、ヴィフアール、ホワイトアイビス、ワトソン、など

製紙業界で水は「第2の原料」と言われます。

品質を左右する水は、重さ1トンの紙を製造するために100トンの水を必要とするからです。

パルプ同様、きれいな水は第2の原料と言われる所以です。

また、再生可能エネルギーの中で最も高いエネルギー変換効率(約80%)を持つ「自己生成水力発電」を多くの製造工程に利用しています。

そのため工場での発電には二酸化炭素の排出はないと言う環境メリットが工夫されています。

2. 【水彩紙の選び方】

紙の厚さをチェック!

坪量と連量を覚えておこう!

初心者が水彩紙を選ぶときにまず見るべきは厚み(g/m²)です。

厚みがある紙ほど水を扱いやすく、

にじみやすい表現もできます。

その方法をそれぞれ【連量】と【坪量】と言うんじゃが、下の枠の中をご覧あれ。

決まった大きさに裁断した紙1,000枚を1連と呼ぶ。

この1連(1,000枚)の重さを連量と言う。

□単位表記:【Kg】

連量の表記がよく使われる紙:

①4/6判(788mmX1091mm)…180Kgの表記だったら1,000枚で180Kg。

②菊 判(636mmX939mm)…180Kgの表記だったら1,000枚で180Kg。

□単位表記:【g/m2】

なぜ「厚さ」が知りたいのに、「重さ」で表すんじゃろうね?

だって、繊維をミチ~ッと圧縮した紙と、フワッと圧縮したのでは、

同じサイズの紙でも、厚さは変わるんじゃない?

同じ重さの「ミチ~ッと1,000枚」

「フワッと1,000枚」では

「フワッと1,000枚」の方が厚くなりますよね。

【坪量】は1枚1m2の重さだから、

重い方が厚くなるはずだわ。

【坪量】の【g/m2】を目安にするのが一番良いかな。

水彩紙選ぶなら、この坪量!

*塗り重ねは際どい目安 200g/m2

*紙が波打たない目安 200g/m2~300g/m2

…この200g/m2辺りから水彩画向きの重さです。

*たっぷり水大丈夫の目安 300g/m2

*長期保存できる目安 300g/m2

条件:ISO(国際標準化機構)が定める室温23℃(+-1℃)、湿度50%(+-2%)

初心者への警告!水張りを覚えるべし!

安いし長期保存なども考えていないからです。

薄い水彩紙は、ふにゃふにゃになります。

吸水性が悪く、絵の具が紙面に溜まって綺麗に滲んでくれません。

「うまく描けないな~😰」と悩みます。

上達したければ、

私は、200g/m2以上300g/m2をお勧めします。

「水張り」は、

「水彩画をうまく描きたいな。」と思ったら、ぜひ試してください。

中学生、中学校の指導教員の皆様にはぜひ挑戦して欲しいです。

学校で使用する水彩紙は安価な場合が多いので、波立ちます。

水彩紙を貼りつけるパネルがなければ、図画板や木版画用のシナベニヤを使います。

水彩紙の周りを水張りテープ(なければマスキングテープなど)で固定します。

薄い紙が水を吸ってふにゃふにゃになっても、次の日にはピシッと張りのある平らな紙に変身してくれます。😍(300g/m2以上であれば水張りしなくとも大丈夫ですけどね👌)

3. 【水彩紙の選び方】

表面の紙肌(質感)をチェック!

表面の「質感」って何?

これは、水彩紙の表面を触った時の肌触り(感触)のことです。

皆さんも「この紙はスベスベするぞ。」とか「ザラザラするぞ。」と感じますよね。

水彩紙の世界では、この感触を主に3つに分類してまとめています。

[質問です] 水彩紙の表面の3つの質感(感触)は、主に「細目」「中目」「荒目」と言う呼び名に分かれている。⭕️か❌か?

水彩紙の表面には「細目」「中目」「荒目」の3種類の紙肌(質感)があります。

たまに「極細目」や「極荒目」などもあります。メーカーでの設定なので、実際に描いてみないと本当の比較はできないですね。

3種類を最初に試して好みを決めると良いと思います。ただし、

肌目は統一した基準がないので、メーカーによって多少違います。

同じ「中目」でも、「荒目」よりもあれば、「細目」よりもあります。

不安であれば「中目」にしましょう。

私もウォーターフォードの「中目」にお世話になってます。

水彩紙の「細目~荒目」を深掘り

①「絵具の水分が乾くスピード」

②「細かいところを塗りやすいか」

③「好みの技法を使いやすいか」などに影響します。

表面が滑らかで凹凸がなく、つるつるした感じがします。

水の吸い込みや乾きが早いので、表面を水で湿らせてから絵の具をのせていくとムラが出ず均一に色がのりやすくなります。

筆の滑りはスムーズなので、繊細な表現に向いています。

大胆なにじみやグラデーションの表現には向かないので、肖像画やボタニカルアートなどを描きたい人向けです。

不透明水彩とは相性が良い紙肌です。

表面には荒目と細目の中間で程よい凹凸があります。

乾きが比較的遅く、さまざまな技法や表現に対応できます。

表面を水で湿らせてから絵の具をのせていくと、「にじみ」や「ぼかし」が美しく表現できます。

繊細な表現も十分にできます。初心者にはおすすめの紙肌です。

水分が乾くのが遅いので、「にじみ」や「ぼかし」、「グラデーション」などを美しく表現できます。

表面の凹凸が強いので、色の強弱を引き出します。

また、素早いタッチで描けば、かすれた「ドライブラシ」という表現が出しやすく、ダイナミックな表現を好む人に向いています。

作品を素早く完成させたい人にも向いている紙肌です。

完成作品は、光が当たる角度によって色の陰影が生じ雰囲気が変わることもあります。

表面処理の【サイジング】って何?

サイジングは「にじみ止め」のことじゃ。

木材パルプはセルロース繊維は70%くらいだった…。それで吸水性はコットンに劣っていたのよね。

で、う~んん、そこからが分かんないのよね~。

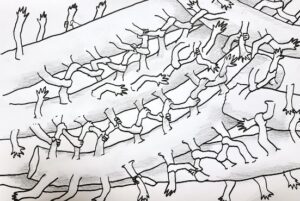

紙の主成分となるセルロース繊維は、体の胴体だと仮定してみよう。そして、そこには2本どころか無数の腕がついている。ギョギョギョ!じゃの。

さらに、その指は他の胴体の腕を掴みたがるという習性が強くあるのじゃ。

お互いの腕を強く掴み合っている。

この力は半端ない強さじゃ。これを「水素結合」と言うのじゃ。

切断面をチェックしてみて。

先生、切断面は少しモヤモヤって毛羽立ってます。

これって、繊維ですよね。

繊維は丈夫なので、そう簡単には切れない。

今ペタ子ちゃんは、腕と指のつながり「水素結合」を切り離したんだ。

「水素結合」は、それだけ強い力で結びついているんだよ。

🙋♀️ 掴み合っていた繊維同士がほぐれてしまい、

ますます水が侵入し、

紙は膨れて破れやすくなります。💥

紙を水から守る方法をね。

それが…

水を含んだら破れやすいし、絵の具もひどくにじんでしまう。

何とか出来ないか・・・

紙職人たちは、動物性のゼラチンでサイジングすることを発明!!!

これによって、紙は程よく水をはじき、彩色のコントロールがしやすくなったのです。

さらにその繊維が、シート状の水彩紙になったら、ゼラチンのプールに浸して紙の表面をサイジングするんだよ。

②筆圧による水彩紙の毛羽立ちを防ぐ。

③水彩紙の繊維の隙間を埋め、水分の浸透を抑制し、絵具がにじみにくい性質を作る。

④サイジングの強さを変えると、にじみやぼかしの効果に違いを持たせられる。

⑤サイジング剤の種類・配合を変え、にじみ方や発色に違いを持たせられる。

⑥強めのサイジングは、比較的発色が良くなる。

4.【水彩紙の選び方】形状の違いをチェック!

水彩紙を購入するときに、ちょっと迷うことがあるかもしれませんね。

1枚だけ欲しい、スケッチブックで欲しいなど。

実はそのほかにもいくつかのタイプがあるんです。ちょっとその辺りをのぞいてみましょう。

【水彩紙購入の形状】その1

カットタイプ

・2枚セットや10枚セット、自由に枚数を依頼するなど。

例えば、ウォーターフォード水彩紙 ホワイト 中判(560×760mm)10枚セットは、

190g/m2 …細目10枚セット・中目10枚セット・荒目10枚セット、

300g/m2 …細目〃・中目〃・荒目〃、

425g/m2 …細目〃・中目〃・荒目〃、

638g/m2…中目〃・荒目〃などのバリエーションがある。

・自分で「水張り」しなければならない。

・パネルなどを購入して、それに「水張り」してもらうこともできる。

・質感が異なる水彩紙がセットになった「アソートパック」もある。

【水彩紙購入の形状】その2

ブロックタイプ

・紙が波打ちにくい。ただし、波うたないわけではない。

・完成後、よく乾燥させてからペーパーナイフなどで剥がす。

【水彩紙購入の形状】その3

スケッチブックタイプ

・ページをめくるだけで次の紙がすぐ使える。

・描き終えたら、乾燥させないで閉じるとくっついてしまう。

・紙が波打つ時は、切り離して「水張り」しなければならない。

【水彩紙購入の形状】その4

パッドタイプ

・バラバラになりにくく持ち運びしやすい。

・購入の際、厚みが薄い水彩紙があるので確かめること。

【水彩紙購入の形状】その5

ロールタイプ

・必要なサイズにカットして使用できる。

・公募展出品用のような大きな作品づくりに使える。

・パネルに「水張り」が必要。(画材屋にお願いしても良い)

紙選びに迷ったら、水彩画の基本技法や道具選びの記事も参考になります。

水彩色鉛筆、初心者でも安心の描き方・使い方とは?その魅力を徹底解説!

💬 ronron先生と ぴ太郎の対話

🧪 100円ショップの水彩紙について

100円ショップでは水彩紙と言うよりは、画用紙が販売されています。

各社とも品質向上に努力されていると思います。

が、やはり品質には注意が必要です。

紙が薄く、サイジングがされてなく表面の強度が劣る場合があり、

水を多く使うと波打つ覚悟は必要ですね。

昔の言葉で言えば、「安物買いの銭失い」の心配はあります。

一度試して、画材屋さんのオススメと比較してみてはどうでしょう。

まとめ

まとめの最後に、補足をつけましたので、それを参考に、いろいろ検討してみてください。

その他にも、アクリル画や油彩画、漫画、イラスト、切り絵、デッサンなど、美術全般の指導書としてもやさしくていねいに学べるHPですぴー。

ぜひ別の記事でも楽しく学んでいただければと思いますぴー。

補足:水彩紙 いろいろ比較!

① 英国で普及版の上質水彩紙。

① 英国で普及版の上質水彩紙。② ほどよい滲みと鮮やかな発色が特長。

③ 耐久性があり、初心者からプロまで幅広く使用。

① コットン100%ホルベインオリジナル高級水彩紙。

① コットン100%ホルベインオリジナル高級水彩紙。② 純白の紙色でハイライトが透明感を増す。

③ 水はじきの強い紙肌。

④ にじみ、ぼかし、たまりなどの技法に適する。

⑤ グラデーション効果を際立たせ鮮やかに発色する。

⑥ 表面強度が強く、スクラッチやマスキングなどの技法可。

① 表面には天然ゼラチンサイズが施され独特の匂いがする。

① 表面には天然ゼラチンサイズが施され独特の匂いがする。② 紙に安定性があり、濡れた状態でも紙の変形が少ない。

③ サイジングは強く、目が荒くなるほど絵具をはじき、乾燥も遅くなる。

④ 淡彩を重ね深みのある透明感を表現できる。

⑤ グラデーション◎。

⑥ エッジの表現はキツくない。

⑦ スクラッチなど、幅広い技法に対応。

⑧ リフティングは▲。

⑨ 発色、耐久性は◎。

① 長繊維の純良パルプ100%。白色。

① 長繊維の純良パルプ100%。白色。② 表面が強く、発色に優れている。

③ やや細目で吸い込みを抑え、ムラのない塗りに向く。グラデーションはあまり綺麗ではない。

④ 淡彩画、細密描写、カラーインクでの彩色に適している。

⑤ 色鉛筆・マーカー・パステル・イラスト画にも可。

① マスキングなどあらゆる技法に耐えうる表面強度。

① マスキングなどあらゆる技法に耐えうる表面強度。② 絵具の吸い込みを抑え発色が良く、にじみやぼかしが美しく仕上がる。

③ 英国の代表的な高級水彩紙。

④ 初心者が挑戦するのに向いている。

① ワットマンタイプの発色性に優れた水彩画用紙。

① ワットマンタイプの発色性に優れた水彩画用紙。② 酸化による黄変がなく、長期保存に向いている。

※ ワットマン紙とは、純白の厚地の水彩画用紙。1760年に英国のワットマンが麻や木綿のボロ布を原料として漉き始めた手漉き紙を言う。

① ナチュラルホワイトで、発色が非常に良い。

① ナチュラルホワイトで、発色が非常に良い。② 水に強く、描画後も波打ちが少ない。

③ 抗菌処理が施してあり、カビなどの菌類が付かない。

④ アクリルやガッシュ、淡彩にも可。

① ナチュラルホワイトの水彩紙。

① ナチュラルホワイトの水彩紙。② 表面を強化してあり、毛羽立ちがない。

③ パステルや色鉛筆も可。

① 純白色の画用紙で、スクール用に好評。

① 純白色の画用紙で、スクール用に好評。② 特に不透明絵の具のノリが良く発色が美しい。

③ 毛羽立ちにくく、鉛筆画や、墨画、コミックなどにも対応。

④ M画はA画に比べ厚く水に強く、波打ちしにくい。

⑤ 鉛筆画、墨画、コミックなども可。

① 画用紙のワンランク上。水彩画練習用に適する。

① 画用紙のワンランク上。水彩画練習用に適する。② 強靭かつラフな紙肌で消しゴムに強い。絵具の発色性が鮮やか。

③ 塗り重ね、滲み・ぼかしができる。やや波打つ。

④ 鉛筆のノリが良い。色は自然なナチュラルホワイト。

⑤ 両面エンボスを施し表裏がない。

⑥ パステル・コンテ・色鉛筆・マーカー・アクリルも可。

① 適度な吸い込みで絵具の発色が美しい。

① 適度な吸い込みで絵具の発色が美しい。② 強靱な表面で、洗いやスクラッチ、マスキングなど多様な技法に対応。

③ 100%コットンモールド抄紙製法の高級水彩紙。

① モールドメイド製法(半手漉き)による水彩紙。

① モールドメイド製法(半手漉き)による水彩紙。② 着色したい箇所に絵具が溜まり、ドライ技法・ウエット技法双方の彩色がしやすい。

③ 水を塗った表面がしっとりとし、ぼかしやにじみがしやすい。

④ 絵具の発色が鮮やかで綺麗な表現が出来る。

① 細目…表面が滑らか。線画、ボタニカルアートなどにも適している。発色が良く、にじみ止めが強い。水を強く弾く。多様な技法に対応。

① 細目…表面が滑らか。線画、ボタニカルアートなどにも適している。発色が良く、にじみ止めが強い。水を強く弾く。多様な技法に対応。② 中目…適度な凹凸で、初心者向き。表面の強度はあまり強くない。

③ 荒目…ラフな紙肌で、にじみ止めが強い。水を強く弾く。凹凸のポケットに水が溜まりやすく発色が良い。荒目の水彩紙は、技術的に製法が難しい。国産では、ヴィファールが最初。

① モールドメイド製法によるコットン100%の最高品質の水彩紙。

① モールドメイド製法によるコットン100%の最高品質の水彩紙。② 強度と耐久性は、あらゆる技法に対応。

③ 保水性に優れ絵具の滲みやぼかしがしやすい。

④ 紙は純白で絵具の発色を最大限に生かす。

⑤ 各種水性絵具やインク、鉛筆、ドローイングなどに最適。

① 良質パルプにコットンを高配合したメイドインジャパンの高級水彩紙。

① 良質パルプにコットンを高配合したメイドインジャパンの高級水彩紙。② やや荒目に近い中目の紙肌で白い紙色が特徴。

③ 吸い込みを抑え、絵具が均一に表面に留まり美しい発色に仕上がる。

④ 水はじき・表面強度が強く様々な水彩技法に対応。

① 明度差の表現に最適な白色度をもつ紙肌。

① 明度差の表現に最適な白色度をもつ紙肌。② 保水性が高く、ぼかし・にじみ・バックラン・リフティングなどの表現性にすぐれる。

③ 撥水性が強く水彩境界がでやすい。

④ 表面強度が高く、マスキング耐性を持つ。

⑤ チャコール、パステルののりが良く、コットンの弾力性で目潰れしにくく油彩画のような仕上がりまで描き込める。

⑥ デッサン、スケッチ、パース用に最適。

① 荒目 特厚口:253g/m2 ラフ目の強い紙。水に強い紙肌。吸い込みを抑えた紙質で、塗りムラが出にくい。

① 荒目 特厚口:253g/m2 ラフ目の強い紙。水に強い紙肌。吸い込みを抑えた紙質で、塗りムラが出にくい。 ① 温かみのやや黄味がかった白色が特徴の専門家用高級水彩紙。

① 温かみのやや黄味がかった白色が特徴の専門家用高級水彩紙。② 両面彩色対応。

③ 紙質は保水性と耐久性に優れる。

④ ぼかしやにじみ技法、リフティングがしやすい。

⑤ 水と絵の具を強く弾くので、色沈みのない発色が得られる。

① 初心者にも使いやすく、上級者まで幅広く使える。

① 初心者にも使いやすく、上級者まで幅広く使える。② 水のはじきは弱め、乾燥は早め。

③ 水をたっぷり使用したウォッシュ技法などにもスムーズに対応。

④ 紙色は純白で発色や手触りが良い。

⑤ 英国国立水彩画協会選定品。

⑥ ガッシュ、パステル、鉛筆、木炭も可。

① 学生からプロまで愛されているラウニー水彩紙の定番。

① 学生からプロまで愛されているラウニー水彩紙の定番。② 厚手の紙で、ウォッシュ技法でも波打たず、初心者にも使いやすい専門紙。

③ パルプならではの発色の鮮やかさと、適度な吸水性がある。

④ 紙の白さが絵の具の発色を引き立たせる。

② 水に強いので、水洗いや色の拭き取りがしやすい。

③ 滲み・ぼかしがしやすい。

④ 発色が良い。

⑤ 紙面は中目と細目を両面に組み合わせた表裏なし。

⑥ パステル・色鉛筆・アクリル可。

① 英国最高級ワットマン紙に1番近い紙質。

① 英国最高級ワットマン紙に1番近い紙質。② 原料に良質の綿を用いて繊維純度が高く、紙肌が美しい。

③ 伝統のナチュラル色。発色が良く、穏やかな色調の仕上げが好みの人向き。

④ 保水性が高く、ぼかし・にじみ・バックラン・リフティングなどに対応。

⑤ 表面強度が高く、マスキング耐性を持つ。

⑥ パステルでは目潰れせず描き込める。

補足2:紙の製造歴史なるもの

ヨーロッパで使っていた紙の原料はボロ布です。

唐軍が大敗します。

捕虜となった中国人に、紙職人がいました。

この紙職人が、中国で蔡倫(さいりん)さんによって発明された製紙技術をイスラーム世界にもたらしました。

(ちなみに、日本は、植物系原料を用いる製紙技術を受け継いで発展させてるよ。)

ヨーロッパで最初に製紙工場が作られたのは

1144年、スペインででした。

当時のスペインは、イスラーム王朝の支配下にあったからです。

イタリアに製紙工場ができ、ヨーロッパ全土に紙の文化が伝わります。

ボロ布を発酵させ、砕いて水に溶かし、ドロドロにしていました。

ボロ布は街中からせっせとかき集めていました。

加えて発酵させたので、臭いの何の…と。

『街中に製紙工場をつくるな〜!!!』と、住民運動も起こったぐらいです。

「スタンパー」は、水車の力を利用して杵で布を叩きました。

「ホレンダービーター」という新しい繊維処理機が発明されます。

これはスタンパーの4倍ものスピードです。

しかも、スタンパーより高品質な紙料を作る事ができました。

製紙が産業として発展すると、これまた原料不足が起きたニャン。

ボロ布だけでは、紙の需要を支えきれなくなったニャン。

1719年にフランスの科学者レオミュールさんがある発見をするのじゃ。

「むむ!スズメバチが木材を粉砕し、紙のように薄い巣を作っているぞ。木材を紙の原料にできるかもしれんぞ!」

天から紙ならぬ神が降りてきたのです。

この発見を実証したのはドイツの織物工ケラーさんです。

1844年、ドイツで木材をすりおろす機械が開発されました。

これによって作られたのが、砕木(さいぼく)パルプです。

蔡倫さんが樹皮を原料に紙を作ってから17世紀の時を経て、

ヨーロッパで植物を原料とする製紙技術が確立したのです。

紙の表面に膠(にかわ)を塗る工法から、滲み止め剤を添加する方式へと。

たくさんの人の叡智に支えられ、私たちは幸せに暮らせていると言うわけですね。

人・生活を支える「バイオミメティクス」

木材パルプ発明はスズメバチ様のおかげです。

このように、生物の機能や構造などを模倣したり、それらから着想を得たりして、新しい技術の開発やものづくりに活かすことをバイオミメティクス(生物模倣技術)と言います。

🕷️ 生物(bio)+模倣(mimetic)=バイオミメティクス(生物模倣技術)

せっかくなので、バイオミメティクスの例を上げましょう。

ハスの葉の表面が細かい凹凸構造で水を弾くことから着想し、これに似た構造をヨーグルトのふたに加工します。すると、ふたにヨーグルトがつかず、無駄なく食べられます。

衣服のポケットや袖口、靴のストラップ、鞄の開閉部、ケーブル結束バンド、医療用サポーター、工業用部品の固定など多方面での活躍ですね。私は腰痛予防の腰コルセットでお世話になってます。

仲津英治さんたちは、パンタグラフの風切り音を低減するために、着想から4年をかけて、500系新幹線にフクロウの羽の仕組みをパンタグラフに取り入れました。それまでの騒音は30%カットされました。

新幹線がトンネルに高速で進入すると空気が圧縮し、トンネルから出る時に衝撃波が発生!ドン!これが出口で発生する「トンネルドン」です。

これの低減かつ高速走行時の空気抵抗低減のために、カワセミのくちばしを模倣しました。

これは、ナメクジが粘液をつかって体表面の汚れを落とす仕組みを模倣しています。

「自己潤滑性ゲル」は、シリコーン樹脂とシリコーンオイルから構成されたゲル状物質です。

低温環境下で表面にオイルがにじみでることで、液体や固体の汚れが付きにくくなります。

豪雪地帯でおこなった実証実験では、「自己潤滑性ゲル」フィルムを貼り付けた場所では、雪が滑落しやすくなり、着雪を防止できました。

標識や反射材、信号機、太陽光パネルの着氷、着雪を防止することで雪害の軽減につながる材料になります。ナメクジ様のおかげです。

サメの皮膚には、小さな突起1つひとつに小さなV字状の溝があります。これらの溝は、獲物を狙って速く泳ごうとする時に、皮膚表面に発生する乱流を打ち消す働きをするのです。

米航空宇宙局(NASA)やバイオメカニクスの研究者、サメの研究者たちが目指した研究開発はとんでもなく凄い努力があったようです。

ヤモリの足裏には、微細な繊維が高密に生え揃っています。壁や天井を脚の繊維を接着しながら移動できるところに着目し、人工粘着テープ「ヤモリテープ」が開発されました。

これは接着面を全く汚染しないため、宇宙から持ち帰った物質に接着しいろんな角度から分析するのに役立っているようです。

これからもいっぱい勉強して自然に感謝し絵を描きましょう!では、また明日!

それを育て作り上げた職人様の愛情がこもっている。

そして、全てが違う性格をしている。