みなさん、こんにちは。

画家のマキノロラン(牧野呂蘭・絽蘭)です。

この記事では、

水彩画の技法を基礎から応用まで28種類まとめて紹介します。

初心者の方が表現の引き出しを増やし、

上達につなげるための技法一覧です。

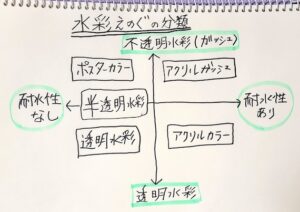

水彩画と一口に言っても、その種類は様々。

まず第一に、「透明」か「不透明」か「半透明」か。

第二は、「耐水性」か「不耐水性」か。

分類すると図のようになるんだよ。

その分類で分けると絵の具は、

透明水彩絵の具、

マット水彩絵の具、

ポスターカラー、

アクリルカラー、

アクリルガッシュ。

およそこの5種類になるんだね。

参考引用:小学館HugKum

小学生の頃は、

透明でも不透明でもどっちでも自由に表現がしやすい

半透明のマット水彩絵の具を使っていたんだよ。

これだと服についても洗えば落ちるからね。

でも、耐水性のあるアクリル絵の具は、

一度乾いたら後で色を落とすのがとても大変。

なので、これは少し大人になって、

絵の具の扱い方が上手になってから使ってますね。

こんな風にいろんな種類の絵の具があると、

きっと目移りするかもしれないね。

今回は、

これらの絵の具に合った技法を紹介するので、

楽しみながら読んでね。

もし、腕がウズウズしたら君も実際に試して、

絵を描く楽しさを感じてくれたまえ!

では、解説のスタートだ!

Contents

- 1 1 水彩画の技法28種類【その1】基本技法6種

- 2 2 水彩画の技法28種類【その2】透明水彩必須の8技法

- 3 3 水彩画の技法28種類【その3】モダンテクニック10種

- 3.1 水彩画の技法 15 バチック(batik)

- 3.2 水彩画の技法 16 ドリッピング(dripping)

- 3.3 水彩画の技法 17 吹き流し(blow off)

- 3.4 水彩画の技法 18 デカルコマニー(decalcomania)

- 3.5 水彩画の技法 19 ビー玉転がし(marble rolling)

- 3.6 水彩画の技法 20 スパッタリング(spattering)

- 3.7 水彩画の技法 21 スタンピング(stamping)

- 3.8 水彩画の技法 22 糸引き絵(string)

- 3.9 水彩画の技法 23 バブルアート(bubble art)

- 3.10 水彩画の技法 24 凧糸転がし(ローリング/rolling)

- 4 「絵の具を使わないモダンテクニク」 番外編の技法4種(おまけ)

- 5 【まとめ】 技法活用の心得『創造は、十人十色、百人百色である』

1 水彩画の技法28種類【その1】基本技法6種

これから紹介する技法は、透明、不透明のどちらの絵の具でもコントロールできる技法です。

それぞれの画像や説明を参考にしながら、自分でも練習してみよう!

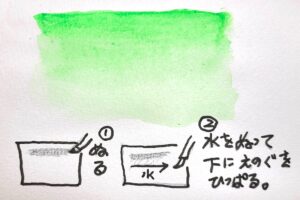

水彩画の基本技法① 平塗り(ウォッシュ/wash)

水彩画基本技法「平塗り」は、

一つの色で、ムラなく均一な調子で塗りあげます。

超重要なポイントは、

最初に水だけを塗り、

紙を湿らすことです。

また、筆に含ませる絵の具の分量も

パレットの端でしごいて多くなりすぎないように調節し、素早く塗ります。

透明水彩絵の具は、

透明色がムラが出やすいので

練習を多くしましょう。

不透明の絵の具では、

横に塗った後、縦に筆を撫でるように重ね塗ってムラを無くします。

絵の具はかすれない程度に濃い目に溶きます。

通称「ベタ塗り」です。

主に、空一面、あるいは山や樹木のような所では

「明るい・中間・暗い」の「明るい」部分を

平たく均一に塗る塗り方と言えます。

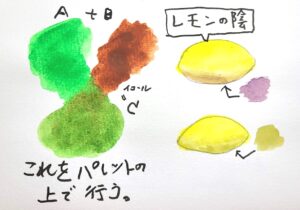

水彩画の基本技法② 混色(mixed colors)

水彩画基本技法「混色」は、

違う色を2色以上使って、

パレットの広い場所で混ぜて新しい色を作ることを言います。

絵の具の混色は「減法混色」と言って、

色数を増やすと濁った茶色や黒に近い色になります。

基本的には、

混色済みのお気に入りの色を購入して彩色した方が綺麗に塗れると思います。

微妙な変化を求めるときに

若干混色するとかの方がいいかな…。

物の陰の色は、黒を混色するよりは、

補色(黄色だったら紫/色相環の正反対の位置の色)を少し混ぜていくと味わいが出ると思います。

水彩画の基本技法③ グラデーション(gradation)

水彩画基本技法「グラデーション」は、

階調とも言われ、

微妙な濃淡をつけていく技法です。

白〜水色〜青と変化するような

「明度のグラデーション」や、

黄色〜オレンジ〜赤と変化するような

「色相のグラデーション」、

鮮やかな純色に灰色を徐々に多く混ぜる

「彩度のグラデーション」など、

様々な作り方がある技法です。

色相のグラデーションは難易度が高いので、

繰り返し練習が必要です。

「ぼかし」の技術も習得する必要があります。

最初に画用紙を水で湿らします。

透明水彩では、

画用紙を斜めに立ててウォッシュしながら色に変化をつけます(画像参照)。

画用紙を平らに寝せてやる時は、

水が多かったりすると、

後述NO12の「バックラン」現象が出ることがあります。

その時はNO11の「ぼかし」のテクニックが必要です。

筆は平筆を、

広い面では、平筆よりは刷毛(はけ)を使う方がやりやすいです。

私は、刷毛で一気に塗る派です。

水彩紙の大きさに合わせて、使いやすい筆の大きさを選んでください。

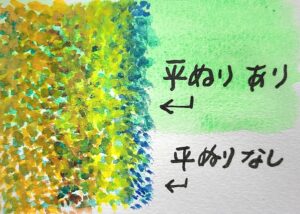

水彩画の基本技法④ 点描(pointillism)

水彩画基本技法「点描」は、

筆の穂先を使い、

複数の色を隣り合うように点々で打っていく技法です。

細かい点打ちがうまくいかない時は、

筆の腹まで強めに筆を押し、

大きめの豆粒大の点を打つといいと思います。

点描の隙間に紙の白がちらついて気になる人は、

最初に平塗りをしてから点描することを勧めます。

暗い所からハイライトに向けて、

透明水彩は水の量を増やし薄めに塗り、

不透明水彩は白を混色して塗ると立体感が出やすいです。

水彩画の基本技法⑤ ハッチング(hatching)

水彩画基本技法「ハッチング」は、

線を平行に並べて書き込んでいく技法です。

直線に限らず、曲線を並べたり、

線の長さを変えたりして、

立体感や質感、奥行きの感じなどを表現していきます。

ハッチングの線を交差させていく技法をクロスハッチングと言い、

これでさらに立体感を出すことができます。

この技法を使う前に、

下地を平塗りしておくことをお勧めします。

ハッチングの隙間から紙の白がチラつくからです。

鉛筆でがっちりクロスハッチングを使ったスケッチをし、

その上に透明水彩をしていくのもいいですね。

ペンでクロスハッチングのスケッチをやる人も結構いますね。

水彩画の基本技法⑥ マスキング(masking)

水彩画基本技法「マスキング」は、

色をつけたくない部分を

マスキングインク(塗った後ゴムのように固まる)や

マスキングテープなどで覆って、

その上から色を塗る技法です。

乾いたらインクやテープを剥がすと、

その部分が白抜きになります。

さらにそこに彩色して、

計画的に色の濃淡や変化をつけていきます。

上級者は、彩色した上にもマスキングして、

さらに複雑な表現を試みます。

見通しがないと頭が混乱しますが、

わかってくると、

特に透明水彩画を極めたい人にとっては、

光と影を明確にしたシャープな図柄を描けるようになり画力がアップします。

マスキングインクの扱いで面倒なのが、

固まってきて筆先がグニョグニョすることです。

そんな時は、専用クリーナーの液びんに筆を突っ込み溶かします。

その後石鹸で洗って乾かします。

マスキングインクを使うときは、

スピード勝負で使っていきましょう。

インクでのかたまり防止のため、

最初に中性洗剤を水で割って薄めた液体に筆をつけ、

それからマスキングインクを使用することもあります。

それから紙は擦っても耐えられる厚口にします。

私は、ウォーターフォード水彩紙中目を使っています。

2 水彩画の技法28種類【その2】透明水彩必須の8技法

水彩画の技法⑦ 重色/重ね塗り/グレーズ(wet on dry)

水彩画技法「重色」は、

濃い目の色を先に塗り、

乾かした後にその色に別の色(または薄めの同じ色)を塗り重ねて、

重なった所に透明感のある透き通った新しい色を作り出す技法です。

簡単な例で言うと、

赤を塗り乾かし、

黄色を塗り重ねてオレンジを作り出す。

画面には、赤と黄色とオレンジの3色、

つまり1+1=3という効果を生み出します。

では、3色の重色だったらどうでしょう。

答えは、1+1+1=7の効果です。

重色はこのように画面に美しいハーモニーを生み出します。

私は、これぞ透明水彩と思っています。

大大大好きな表現技術です。

水彩画の技法⑧ ふき取り(リフトアウト/lift out)

水彩画技法「ふき取り」は、

絵の具を塗って乾いたあとに、

ふき取りたい部分を濡らした筆で擦って溶かし、

ティッシュなどでふきとる技法です。

スポンジや綿棒を使う人もいますが、

私はティッシュが最も使いやすいです。

わざと濃い目に平塗りし絵の具を拭き取ります。

そして、紙の白地でハイライトを作り出します。

その後、陰を加筆するような描き方が多いのかなと思います。

ふき取りの際、明暗の境目をいかにぼかすかが腕の見せ所ですかね。

水彩画の技法⑨ グリザイユ(grisaille)

上の絵は、藍色と焦茶と黒の混色で陰をつけたグリザイユです。

私は、最初に「黒の漫画インク(耐水性)」を使い、

絵にグレー調の濃淡をつけます。

漫画インクは、上から別の色を重ね塗りしても色落ちしません。

このグレー調だけで完成させた絵は

「グリザイユ画」と言います。

これが褐色系絵の具だと「カマイユ画」と言います。

グリザイユの下書きができたら、

透明絵の具を使って、部分部分に固有色を重ね塗りします。

概ねこれで完成します。

ハイライトの部分をマスキングしておくのもいいと思います。

黒の漫画インク以外では、

プルシャンブルーで陰影を施す(上の猫の絵)のも、

グリザイユ画法としての効果が見られるのでいいと思います。

グリザイユは、陰の色がなかなか作れない人むきの描き方です。

※プルシャンブルーは、ステインカラー(粒子が細かい絵の具の仲間)に属する色なので、

紙に染み込みやすくふき取りにくい性格があります。

また、濃淡幅が広い色なのでグリザイユに適しています。

水彩画の技法10 にじみ(ウェットオンウェット/wet on wet)

水彩画技法「にじみ」は、

紙に水を塗り、紙が濡れている上にやや濃いめの色を落として滲(にじ)ませる技法です。

筆と紙が接触すると、

色がジワ~っと広がります。

広がった縁の模様が紙質の模様を

シワシワと浮かび上がらせます。

または、水分を多めに溶いた絵の具で下塗りをし、

そこに別の色を落として滲ませます。

これは「たらし込み」とも言います。

ドライヤーを使って気に入った瞬間に乾燥させたり、

絵の具の溜まりをわざと作ったりなど試してほしいと思います。

他にも、別々の場所に落とした絵の具同士が紙の上で出会い、

互いに絡み合ってシワシワの模様を作ります。

このように、にじみは画用紙の性質や水分量で違った表情を見せます。

水彩画を描いていると、

滲ませようと思わなくとも随所で偶然に発生する技法でもあるかなと思います。

透明水彩技法の横綱といった風格がありますね。

水彩画の技法11 ぼかし(blur)

水彩画技法「ぼかし」は、

水を含んだ筆を使って、

塗って乾いている絵の具の端をなぞって絵の具を溶かし、

紙の白とグラデーションになるようにする技法です。

また、色が重なって塗られている部分をなめらかに調和させるために、

筆でなぞって2色のグラデーションを作る技法です。

コツは、画用紙を筆でなぞった時に、

紙の上に浮き出る余分な水分をいかにティッシュで吸い取るか、

そして筆の使い方をどうするかにあります。

筆先で溶かし、筆の腹でぼかす、

または筆先で溶かしティッシュで拭き取り、点描でぼかすなど、

いろんな作業をうまく使い分ける修練が必要かと思います。

私は、広い画面では筆を2本使います。

溶かす筆、ぼかす筆のようにです。

小さな絵は1本でも大丈夫かな。

ぜひ、試してみてください。

水彩画の技法12 バックラン(back runs)

水彩画技法「バックラン」は、

カリフラワーと呼ぶ人がいるように、

カリフラワー状の模様を作り出すにじみの技法のことです。

最初に塗った色が半乾きになった時に、

別の色をその濡れている部分に差し込むことで、

カリフラワー模様に広がります。

「にじみ(NO10)」の項目に書いた「たらし込み」です。

ただし、半乾きでの作業がポイントで、

うまくいかないとただのにじみ(たらし込み)です。

紙質、絵の具の水分量などを色々工夫して練習してみましょう。

水彩画の技法 13 塩技法(salt)

水彩画技法「塩技法」は、

塩を使って雪の結晶のような模様を作り出す技法です。

最初に、紙に絵の具を塗ります。

次に、まだ湿っている状態の紙に塩を振ります。

すると、塩が溶け絵の具と水を吸い込み、

白い雪模様を作り出します。

塩と紙が乾くまで一服しながらしばらく待ち、

乾いたら塩を払って完成です。

塩の選び方に気をつけないと、失敗するぞ!

注意点は、

粒の大きい塩を使うと

ただくっ付いて固まるだけで、模様がうまく出ません。

小さい粒の塩を使ってやると

塩が溶けやすく模様が綺麗に出やすいです。

それと、塩を振るときは、

紙の水分量が多くても少なくても失敗します。

適度な量を練習で習得してください。

水彩画の技法 14 ドライブラシ(dry brush)

水彩画技法「ドライブラシ」は、

乾いた筆に絵具をつけて紙面を擦り、

筆跡のカスレを生かして草や動物の毛並みなど、

パサパサした筆跡やごつごつした質感などを表現したい時に使う技法です。

水墨で言うと「渇筆法」みたいな感じです。

抽象画でも大活躍する技法です。

穂先をどれくらいの強さで擦るかで、

出来栄えが変わります。

また、歯ブラシに絵の具をつけて擦ることもあります。

歯ブラシを使うと、

ガスガスした力強い表現になります。

使い古しの彩色筆があれば、

穂先をハサミでバツんと切って、

丸い歯ブラシみたいにします。

それを使ってこすると、上の絵のように描けます。

上の絵は、バツんと切った筆で描きました。

私は、普段は水の量を少なめに筆に含ませ、

毛先を指で掴んでギュッと捻り、

穂先をバサバサにさせて紙面を擦ります。

主に岩肌や草の表現などに使います。

子供達が草原を描きたい時は、

この技法を教えると一気に仕上げることができ、とても喜びます。

透明水彩でも使えますが、

私は失敗することが多いので、

透明水彩ではハッチング(線描)します。

ドライブラシ技法は、

筆が痛むので私はあまりお勧めしたい技法ではありませんが、

画面に勢いを出せるのでぜひ習得してください。

3 水彩画の技法28種類【その3】モダンテクニック10種

モダンテクニックは、

自分のイメージを自由に表現するための

偶発的な表現効果を狙った技法です。

筆で描く基礎的な技法ではないところが、

描画力に自信のない人にも人気があります。

中学生ではマーブリング(墨流し)が一番人気です。

誰が名付けた語源かは分かりません。

モダン(近代的な)ということで最近の流行かと思われがちですが、

昔から使われている技法も含んでいます。

シュールレアリストを始めとする近代の画家が試みていることからモダンテクニックと呼ばれたのではないかと思います。

分類すると、2種類があります。

- 自分の意図に応じて表現できるもの

- 偶然を生かした表現

水彩絵の具ばかりではなく、

アクリル絵の具や水墨、

ミクストメディア(2種以上の素材混合の表現技法/水彩絵の具+クレヨン、アクリル絵の具+金箔、油彩絵の具+アクリル絵の具+砂、布+ダンボール+アクリル絵の具のような合わせ技=無限)など、

発想次第で無限の技法が考えられると思います。

私が制作する時は、

ミクストメディアが大好きで、

水彩の場合は色鉛筆と組み合わせます。

最後にラメを振ってニスを塗って輝かせるのも好きです。

水彩画の技法 15 バチック(batik)

水彩画技法「バチック」は、

ろう染めとか、はじき絵と呼ばれる技法です。

水彩画では、

最初に水彩絵の具を弾かせたい図柄を画用紙にクレヨンで描きます。

蝋(ロウ)を使う時は、

ロウを溶かして筆で画用紙に塗るまたは蝋燭(ロウソク)などで描きます。

ニスを使う時は、筆で塗ります。

それらが乾いたらその上を水彩絵の具で描いていきます。

弾かせる素材の厚みによって、

しっかり絵の具が弾かれたり中途半端に弾かれたりするので、

そのまばらさを楽しむと言う考え方もあります。

マスキングをしてからクレヨンを塗ってみたり、

厚くロウを塗って紙を折り曲げ、

クラック(ひび割れ)を作って絵の具を染み込ませてみたり、

遊び心で楽しめる技法です。

染色のろうけつ染めを勉強すると奥の深さに触れることができる技法だと思います。

水彩画の技法 16 ドリッピング(dripping)

水彩画技法「ドリッピング」は、

紙に多めの水で溶いた絵の具を垂らして模様を描く技法です。

ジャクソン・ポロックと言うアメリカの抽象画家が最初に試しました。

床に敷いたキャンバスに、

缶に入った絵の具を垂らして表現したことから

ドリップペインティングと呼ばれました。

やがて、dripからドリッピングという呼び名が定着しました。

ポロック作/秋のリズム30 部分

筆で絵の具を垂らすだけでなく、

絵の具を手につけて振り回して垂らすなど、

ポロックに負けないアイデアで挑戦したい技法です。

絵の具が濡れているうちに次の絵の具を垂らすと、

滲み効果が出て偶然の感動に出会えます。

また、それを乾燥させてさらにその上にドリッピングを試みると、

重色の効果も楽しめます。

作品の構図を気にせず楽しむ技法なので、

構図を気にして行う場合は、

マスキングをしたり、後で切り貼り(コラージュ)して作品化します。

外でダイナミックに筆や刷毛を振り回し、

画用紙の外に飛び散るのを気にしないでやると、

とても良い作品ができます。

水彩画の技法 17 吹き流し(blow off)

水彩画技法「吹き流し」は、

多めの水で溶いた絵の具を画用紙にボチョンと丸く垂らして、

ストローで息を吹きつけ模様を広げていく技法です。

ドリッピングの仲間で、

私はドリッピングの子供版だと思っています。

これは比較的意図的な模様を作れます。

直接息を吹きかける場合は息の強さを調節します。

直接息を吹きかけるやり方は、

飛び散る先が予測しづらく、

ダイナミックかつ無差別な方向に模様が広がります。

どちらも息を吹く作業なので、

途中休み休みしないと酸素不足で頭痛を起こします。

子供がやる場合は要注意な技法ですので、

指導者は十分配慮してください。

息をふかないやり方では、

紙を振り回すという方法もあります。

風を起こしその空気で吹くと言うアイデアです。

周りの人や物に注意してやらないととんでもないことになりますが、

やっていてはとても面白いです。

水彩画の技法 18 デカルコマニー(decalcomania)

元々の「デカルコマニー」は、

オスカル・ドミンゲスと言う美術家が、

フュージングと言うガラス工芸の技法を応用し発明した技法です。

フュージングとは、

カットされた板ガラスにパウダーガラス(フリット)等を融合させて

模様を作るガラス工芸の技法です。

水彩画技法「デカルコマニー」のやり方は、

まずは吸水性の低い表面が滑らかなケント紙などを使い、

絵の具をたっぷりと塗ります。

塗ると言うより置くと言うイメージでやるといいと思います。

その紙を折りたたんで圧力をかけてさすり、

紙を開くという技法です。

開いた紙には、

偶然性の高い模様が現れます。

デカルコマニーの模様は、

ロールシャッハ・テスト(性格検査)で使われるカードみたいな模様が出てきます。

私はちょっと気味悪い感じがします。

でも、それが好きですけどね。

このテストのカードは

有彩色のものと無彩色のものがあるので、

私たちも無彩色の作品作りに取り組んでみると、面白そうです。

その他、絵の具を乗せたケント紙に別のケント紙を合わせたり、

ガラスや塩化ビニール板、アクリル板などを押し当てて引っぺがすと言うやり方もあります。

私は、塩化ビニール板とケント紙を合わせた時、

絵の具(この時は確か不透明水彩絵の具)が乾燥するまで放置しました。

数週間して引き剥がしたら、

カピカピになった絵の具がガラスのような光沢を発しました。

ツルツルな絵の具の表面を見て触った時の感動は忘れられません。

試行錯誤って実に楽しく感動的だと思った出来事です。

水彩画の技法 19 ビー玉転がし(marble rolling)

水彩画技法「ビー玉転がし」は、

ビー玉を転がして模様を作る技法です。

パレットに出した絵の具にビー玉を直接つけて、

ビー玉全体に筆でたっぷりと絵の具を塗ります。

そのビー玉を画用紙の上に落として自由に転がし、

太さに強弱のある線を描き出す技法です。

または、使いたい絵の具を画用紙に絞ります。

その時、少し間隔をあけて絞り落とします。

ビー玉を数個画用紙の上にのっけて転がします。

ビー玉は急にスピードを変えて画用紙の外に飛び出すので、

画用紙から飛び出さない工夫が必要です。

箱の中に画用紙を入れたり、

画用紙を額縁のようなもので囲んだり、

枠をつけてやると安全です。

また、ビー玉は使うたびに綺麗に絵の具をふき取ります。

不透明絵の具の場合、

1回目の画面が乾いてからやると、

下の色が隠れた重色効果が出ます。

透明絵の具や水っぽい絵の具を垂らした場合は、

1回目が濡れているうちにやると

微妙なにじみ効果が出ます。

やり方次第で偶然性と意図的な思いが表現できる面白い技法です。

年齢を問わず、とても楽しんで取り組める技法です。

水彩画の技法 20 スパッタリング(spattering)

水彩画技法「スパッタリング」は、

金網とブラシを使って、

絵の具を細かな粒子状にして画面に散らす技法です。

ブラシにつける絵の具はパレットに出して水分量を調節します。

金網は画用紙から10cmほど離し、

金網の上をブラシで擦ります。

手作業で大変ですが、

霧状の模様を美しく画面に描き出したときはとても嬉しくなります。

ブラシの擦り方は、

行ったり来たり擦るのではなく、

一方方向に弾くように擦ると成功します。

また、

行ったり来たり連続してこする場合は、

小さい幅でこすると成功率が上がります。

私は、透明水彩ではスパッタリングを使いません。

どうも見た目の彩度が落ちていく感じがして嫌な気分になるからです。

また、白い画用紙も使いません。

逆に、黒や群青の紙の上に、

星を描くように絵の具の粒を散らすと気分がスッキリします。

私は、黒や群青の紙に型を置いて(マスキングしながら)、

不透明絵の具に白を混色してスパッタリングするのが一番気持ち良い作品になります。

ボチョッ…!ああ〜やっちまった〜!に、注意せよ。

使う絵の具と水分量によって、

網の目をうまく抜けられる色と、

網の裏に溜まってしまう色があります。

夢中になってやっていたら、

ボチョっと裏に溜まった絵の具が落ちてショックを受けます。

予防策としては、

こまめに網の裏をチェックして、

流し場や新聞紙に網をバシッとたたいて

絵の具の溜まりを落とすといいでしょう。

もし画用紙にボチョっと落ちた時は、

そこをブラシで擦って、

ドライブラシ技法の模様にすると

新しいアイデアが広がります。

失敗は成功の母なりです。

アクリル絵の具作家の場合は、

缶スプレーやエアブラシを使って描く人もいますね。

楽して綺麗という作戦です。

霧の濃度でグラデーションを作り、

立体感を演出できていいですね。

私は小学生の頃、

ざるを借りて使い古しの歯ブラシでやっていました。

そのころはスパッタリングという言葉も知りませんでした。

また、指でブラシを弾くと粒が斜め模様になります。

これはドリッピングの仲間ですね。

【豆知識】

透明水彩絵の具に隠された2つの性格

透明水彩絵の具は、2種類に分類されます。

粒子が細かい絵の具は、

S(ステイン色/スティニング色)といい、

紙に染み付いて均一に染まる色です。

濃く平塗りをし、

それを拭き取り(リフトアウト)してみます。

その時に、最も定着して拭き取れない色が「ステイン色」。

半分くらい拭き取れるのが「セミステイン色」。

かなり薄くまで拭き取れるのが「ノンステイン色」で、

パンフレットに記号が記載されています。

粒子が荒く粒状化する絵の具は、

G(グラニュレーション色)と言います。

画用紙の溝に色がたまるのでざらざらした感じが出ます。

特に荒目の画用紙で分かります。

いろいろ試してみてください。

水彩画の技法 21 スタンピング(stamping)

水彩画技法「スタンピング」は、

凹凸のある型に絵の具をつけて、

上から画用紙に押し付けて模様を写し出す版画技法です。

この技法は、同じ模様を繰り返して押印できるので、

画用紙でない素材にアクリル絵の具などの耐水性絵の具や塗料、染料を使って、

バッグの模様にしたり

テーブルクロスの模様にしたり、

幅広く応用できます。

子供達は、消しゴムスタンプを作って絵を描いたり落ち葉を拾ってスタンプしたり、

いろいろ楽しんでいますね。

手に絵の具を塗ってやる

手形のスタンピングもよく見られますね。

「どすこい!」お相撲さんもよく

色紙に手形をスタンプしますよね~。

私は小さい頃さつまいもでスタンプし、

年賀状を書いたのを思い出します。

私の知る衝撃的なスタンピングといえば、

イヴ・クラインという芸術家の『人体測定』シリーズと言う作品です。

彼は、自分が指揮者となって自作曲『モノトーン・シンフォニー』を指揮しています。

オーケストラの演奏に合わせて、

ヌードモデルたちが踊りだします。

そして、IKB(インターナショナル・クライン・ブルーと言う青)という青の顔料のお風呂で全身を青まみれにします。

彼女らはキャンバスに寝ころんだり、

飛んで壁に張り付いたりしながら

自分の体をスタンプします。

これは、私の記憶に残る作品の中でも、

かなりぶっ飛んだ思想表現の部類の思い出です。

水彩画の技法 22 糸引き絵(string)

水彩画技法「ストリング」は、

絵の具が染み込んだ糸を画用紙に挟み、

手で押さえながら糸を引き抜いて描き出す技法です。

やり方は、毛糸や凧糸、麻ひもなどに、

絵の具と水を1:1で溶いた絵の具を最初に染み込ませます。

その後、二つ折りにした画用紙に糸をはさみます。

糸を画用紙に挟む前に、

液は垂れない程度に調整します。

デカルコマニー的な表現になります。

乾燥させてから繰り返しすることで、

さらに深みのある作品ができます。

糸の置き方や複数色で複数本の糸を並べたり、

引き抜くときに一方向だけでなく横にスライドさせたりして引き抜くと、

予想外の模様が出てきます。

水分量を変えることでも

模様に変化が出るので

いろいろ試してみたいですね。

私は、ボールチェーンなどで試すこともお勧めします。

水彩画の技法 23 バブルアート(bubble art)

水彩画技法「バブルアート」は、

コップの中に、洗剤と絵の具を入れて、

ストローで泡をたて画用紙に落として模様を作る技法です。

まずコップには、

「絵の具:台所用洗剤:水=1:1:2」(目安)を入れて、

ストローでよくかき混ぜて溶かします。

次に、ストローで息を吹き込みブクブク泡を立て、

その泡を画用紙に移して模様を作ります。

水や洗剤を混ぜるときは、

ペットボトルキャップに入れて分量を測ってコップに入れるといいですね。

シャボン玉を吹く専用ストローを使う時は、

画用紙に向かってシャボン玉を強く吹き付けることができます。

シャボン玉液を使う時は、

「絵の具:シャボン玉液=1:3」(目安)で混ぜます。

ストローでブクブクを作る時は、

ストローを輪ゴムで4~5本まとめて

画用紙に吹きつけるのもいいです。

また、コップの泡を溢れるくらい泡立てて、

スプーンですくって画用紙につけます。

その泡にストローで息を吹き込んで泡を増殖させます。

泡の大きさに変化をつけたり、

泡をどこに落として模様を作っていくかとか、

いろんなやり方があるので試してみると楽しいです。

間違って吸い込むことがないようにだけ気をつけましょう。

水彩画の技法 24 凧糸転がし(ローリング/rolling)

水彩画技法「ローリング」は、

絵具で色を付けたタコ糸を木の棒などに巻き付け、

画用紙の上で転がして出来る模様を楽しむ技法です。

糸を棒に巻いてから絵の具を染み込ませるやり方でもいいと思います。

ポイントは、棒に巻く糸の巻き方です。

日本には、縄文文様という素晴らしい文化があります。

例をあげると、

- 「撚(よ)り糸文」タコ糸を間隔をあけて、同じ方向で軸に巻き付けます。または、間隔を狭めて巻き付けます。ぼこぼこした平行線が並んだ模様が出ます。

- 「木目状撚り糸文」軸の中央でタコ糸の中央を留め、そこからそれぞれ逆巻きにします。木目のような模様が出ます。

- 「亀甲状撚り糸文」バッテンに見えるようにタコ糸を重ねて巻きます。バッテンの間隔を開けると、菱形模様が出てきます。これは「網目状撚り糸文」と言います。などなど。

- タコ糸の巻き付け方を工夫すると、いろんなバリエーションが出ます。素晴らしい、縄文人!

いずれも、思わぬ形や模様が出来たり、

水彩絵の具のきれいな色が重なり合ったりととても楽しい技法です。

「絵の具を使わないモダンテクニク」

番外編の技法4種(おまけ)

技法モダンテクニック 25 コラージュ(collage:仏)

貝殻やヒトデ、鍵などをコラージュし砂を被せたアクリル画作品(ロラン作)

モダンテクニックの「コラージュ(はり絵)」は、

様々な素材を組み合わせて作る絵画技法です。

素材としては、

雑誌や新聞の切り抜き、写真、ボタン、紐、布など、

平面に貼り合わせられる程度のものを選びます。

人間の顔と動物の体を組み合わせたり、

無秩序に貼って独創的な模様を構成したり、

自由気ままな創作活動です。

私は、絵の具を使わないので苦手な分野です。

ただ、私のアクリル画(上の絵)では、

下地が画用紙ではなくキャンバスなので、

砂や貝殻なども頻繁にコラージュ的な技法として使います。

皆さんには、どんなアイデアがあるか教えてほしいです。

技法モダンテクニック 26 フロッタージュ(frottage:仏)

モダンテクニックの「フロッタージュ」は、

まず凹凸のある平面に薄めの紙を置きます。

そして、鉛筆などの描画材で上からこすって

凸部分に芯の粉を濃くつけて、

対象の凹凸を写し取る技法です。

皆さんは、硬貨の模様(10円玉など)を擦り出した経験はありませんか?

私は、木目や年輪、タイル、マンホール、コンクリートのひび割れ、ざらざらしたセメントのテクスチャー、車のナンバープレート、タイヤの溝などを擦るのが好きです。

紙をしっかりと押さえ、

2B~4Bの柔らかい鉛筆を使って、

縦横斜めから擦ります。

擦る角度を変えることは重要です。

紙はコピー用紙が使いやすいです。

鉛筆だけでなく、

カッターで削った鉛筆の芯の粉を紙に乗せて、

インクふき用ウエス(人絹)で強くしごいて凹凸を浮き上がらせたりもします。

凹部にも芯の粉が入り、

グレートーンの作品が出来上がります。

これは、私が独自に考えた大好きなやり方です。

コンテよりも自分の意図した凹凸を出せます。

そのほか、凹凸の溝が深い場合は、拓本(たくほん)をします。

これもフロッタージュの一種だと思います。

魚や石碑を墨で型取りするやつです。

型になる凹凸に霧吹きで水を吹きかけ、

和紙や版画用紙を当てます。

しっかりと紙を貼り付けたら、

布で優しく紙を押し、

余計な水分を取りつつ凹凸を少し浮き出させます。

和紙の上から墨を染み込ませたタンポで優しく叩き、

凸部分を黒く浮かび上がらせます。

この拓本の必要部分を切り取り、

絵画の一部にコラージュするのを私は気に入ってます。

後から彩色をすると素敵な作品が生まれますよ。

技法モダンテクニック 27 マーブリング(marbling)

モダンテクニックの「マーブリング」は、

バットに水を入れて、

その水面に墨汁やマーブリング専用の色付き墨汁(彩液)、

または油彩絵の具を垂らし、

それを指や竹串などで静かにかき混ぜたり

息を吹きかけたりして模様を動かします。

ここだという瞬間を狙って水面に紙を上から当てて、

模様を転写する技法です。

紙は数秒で模様を吸い取るので、

紙を取り上げたら、

紙の表面を綺麗な水で洗い流します。

その後、

窓ガラスに貼り付けて乾かしたり、

新聞紙に乗せて挟んで乾かします。

水で流すのが重要なポイントです。

これをサボると、

くすんだ汚い作品になります。

また、私は用紙の選択を試行錯誤しました。

結果、今までで最も気持ちよく吸い取ってくれるのが版画用紙でした。

皆さんもいろいろ試してみてください。

画用紙は薄口で吸水性のあるものを選択するといいと思います。

子供達は大喜びで熱中します。

偶然の模様をいかに生かすか、

その後切り貼りして自画像の背景に当てるなど、

いろんな工夫を試みてほしいと思います。

技法モダンテクニック 28 スクラッチ(scratch)

水彩画で言う「スクラッチ」は、

彩色した面の上からカッターで白い線を削り出し、

ガサガサした感じを作り出す技法です。

私は、削るのではなく、

針で画用紙に線画し、

そこに絵の具を差し込んで糸のような細い線を彩色する技法を編み出しています。

この技法は「針描(しんびょう)/ニードルドローイング(needle drawing)」と命名したいと思います。

モダンテクニックで言う「スクラッチ」は、クレヨンを使う技法です。

最初に、画用紙に、

クレヨンで様々な色を思いのままにびっしりと塗ります。

その上を、

黒いクレヨンでさらに塗り重ねます。

その後、

コンパスの芯や先の尖ったスクラッチペン、ニードル、竹串などを使って削って線画を描き出します。

クレヨンで塗って図柄を削り出すので、

削りカスで手が汚れます。

その都度、カスを払って制作を進めなければなりません。

完成作品はニスを塗ると、

光沢が出て油彩画のような深みを見せます。

私は、下記に示す教材を使うより、

この苦労する瞬間が好きです。

ニスを塗った後の感動はひとしおです。

今は、黒いスクラッチ面がガラス板やアクリル板に塗られていて、

それをニードルで削って絵の具を塗ると、

表側に綺麗な絵が出来上がる教材が販売されています。

他にも、黒い面を削ると金色が出てくるスクラッチボードや

カラフルな色が出るスクラッチペーパーなど、

竹ペンとセットで販売されているものもあり、

親子でお絵描きを楽しめる時代なんだなと思います。

【まとめ】 技法活用の心得『創造は、十人十色、百人百色である』

今回は

「いろんな絵の具で使える技法」

「透明水彩に合った技法」

「モダンテクニックの技法+オマケの技法」

と3つに分類して解説してみました!

学校での授業をしていると、

「水彩画は筆を使って絵の具で描くのが当たり前。」

と言うイメージを持っている生徒が多いんです。

大人なら尚更だと思います。

でも、現代では多くの商品が生産され

「身の回りのものが画材に使えるぞ!」となってきました。

そのため、工夫次第でいろんな可能性が広がっていると思います。

今回の紹介以上に、無数の技法や画材が身の回りにあると思います。

あなたも頭を柔軟にして、

新技法の発見者になってエモい水彩画を描いてみてください!

『創造は、十人十色、百人百色である』(by Roran)

技法を知ることは目的ではなく、

表現の選択肢を増やすための手段です。

自分に合う技法を少しずつ試し、

作品づくりに活かしていきましょう。

その他にも、アクリル画や油彩画、漫画、イラスト、切り絵、デッサンなど、美術全般の指導書としてもやさしくていねいに学べるHPですぴー。

ぜひ別の記事でも楽しく学んでいただければと思いますぴー。