水彩画の描き方で学んだことを皆さんは思い出せますか?

私は正直90%は記憶喪失状態ですね。

ですから、

小学校の教師になった先生方は、

図工の指導にとても苦労していると思います。

図工の時間が苦痛と感じる先生方「かわいそう…!」と、

同情する気持ちもなくはないのですが、

指導のし方をマスターすれば、

こんなにも楽しい科目にはなかなかお目にかかれませんよ!

だって、図工・美術は、

子供たちが大好きな表現の科目ですもん。

平成時代は、受験を意識するがあまり、

算数などの座学が好きと洗脳された子供も多かったかもしれません。

しかし、SNS普及の令和時代こそ、

ビジュアル言語の図工・美術が花咲く時代だと私は思います。

ただし、デジタルの教材には流れてほしくはありません。

子供の頃は、わいわいとした見せ合いや素材との触れ合いを体感して情操を養うことが大事ですからね。

私が説明するより具体的で分かりやすいサイトもありますので、

そちらもぜひ参考にしてください。

図工・美術の授業で水彩絵の具を扱う際に、

先生方が迷いやすいポイントや指導のコツを、

現場目線で整理しています。

Contents

1 文部科学省恐るべし!分かりやすい水彩絵の具指導の解説あり

文科省と言うとお堅いイメージしかないのですが、

なんと文科省HPに以下のサイトがあるんですね。

「インド人もびっくり!」と言うくらいの衝撃です。

世の小学校の先生方はどれくらいこのサイトを利用しているかな。

ぜひ自分でもクリックして勉強してください。

文科省サイトの画像を引用させていただいてます。 (https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zukou/suisaiyouenogu/before/index.htm)

2 図工・美術で水彩絵の具を使う【授業の前に】確認したいこと

その1「使う水彩絵の具の量を考える」について

水彩絵の具は、小学校1年時に、

学校単位で購入しているのが一般的かと思います。

そして、そのまま中学校でも使っているのではないでしょうか。

中学校ではアクリル絵の具を購入する場合も多いかもしれませんが、

昨今の貧困化によって小学校の絵の具をそのまま使用する場合も多いかと思います。

その時、できればどの学校も同じセットであると、

中学校の水彩画指導では使いやすいです。

小中連携のためにも、

ぜひ小学校部会で検討されてはどうでしょう。

ところで、低学年児童が好む色は「赤・青・黄・緑」です。

「赤・青・黄」は絵の具の三原色なので、

他の色を混ぜて作り出せない色です。

「緑」は「緑=青+黄」で作れる色ですが、

セットによっては「ビリジャン」と言ってとても彩度の高い色で、

樹木の緑とはかけ離れた絵の具になっています。

この「緑」の扱いが高学年の授業で鍵になることがあるので心に留めておいてください。

その2「必要な材料や用具を考える」について … 画用紙の選定も大事

共同作品の場合は、

パレット代わりに紙皿や給食で廃棄されたお盆(再利用可能)などひっくり返らずに広い面積のものを準備するといいですね。

絵の具は、ポスターカラーがおすすめです。

アクリル絵の具は色落ちしなくなるので。

アクリルは、野外展示用の運動会看板や旗などの彩色用にすべしですね。

もっとも、絵の具の扱いに慣れていれば、

アクリル絵の具使用もおすすめですが。

画用紙選びに悩む先生方へのアドバイス

また、図工初心者の先生方は、

画用紙選びに悩むことが多いかと思います。

画用紙の厚みは「薄口」「中厚口」「厚口」の3種類です。

当然、紙は厚いほど価格が高いです。

教材費が削られていく昨今、

最初は安い「薄口」を検討してはどうでしょう。

ただし、お使いになっている先生方はご存知だと思いますが、

絵の具をたっぷり、または水の量を多めに使うなどの際は、

「中厚口」や「厚口」の画用紙を選んだ方がいいです。

間違っても「特薄口」はやめてね!

「中厚口」の画用紙は、

絵の具をたっぷり使ったりにじみの技法を使ったりしても紙がたわみづらく、

力強いのびのびとした表現が可能です。

「厚口」は、描き込みに強いので、

応募作品などに適した品質と思われます。

⭐️描画を上達させたい時は、

ふにゃふにゃにならない紙を選んだ方が確実に上達します。

⭐️もう一つの注意点…紙には「酸性紙」「中性紙」があります。

「酸性紙」は劣化し時が経てば黄色くなります。

選ぶ時は「中性紙」を選んであげたいですね。

水彩画に適した画用紙の選び方については、

初心者向けに整理したこちらの記事も参考になります。

水彩画初心者の悩み解決!【水彩紙の選び方】3つの視点で優しく解説

その3「基本的な使い方や安全指導について確認する」について

👅たまに絵の具をなめたがる子供がいるので注意しましょう。

マット水彩・ポスターカラーは

有害な物は規制以上含まれておらず、

多少の誤食であれば、

特別心配する必要はなしです。

パレットへの絵の具の出し方は、

「🥜ピーナッツの大きさくらいを出すんだよ。」

「お母さん指の爪の大きさくらいを出してね。」

などのように具体的に伝えるべし。

2つの色を混ぜたいときは

「大きなお部屋に白のうんち💩をプリ!赤のうんち💩をプリ!白さんに赤さんを少しずつ混ぜていくんだよ~」(🤣ゲラゲラ)

先生方の可愛い演技で実演するべし。

その4「材料や用具を用意する」について

ここは、先生が実践したい題材によって工夫すべし。

材料揃えは、固定観念をいかに外せるか。

その5「活動場所を考える」について

絵の具は垂れてくるので、

それをねらう以外は床をゆったり使える空間を確保すべし。

机が邪魔なら廊下や体育館。

危険がないところを工夫すべし。

その6「保管方法を確認する」について

よくカビが生えると言いますが、

私はそんなに気にしません。

パレットに絵の具を貼り付けている場合はかびやすいですが、

チューブをしっかり閉めておけば大丈夫。

カビたら水でちょちょっと洗えば問題なし。

その7「保管場所を確認する」について

図工室などにまとめておくといいですね。

個人ごとにすると紛失トラブルが起きます。

その8「児童への連絡」について

前日連絡は準備が整わないこともあります。

学校のシステムに合わせて、揃えられる工夫をすべし。

3 図工・美術で水彩絵の具を使う【授業中】の指導ポイント

その1「用具を準備する」について

用具の準備は、授業開始前に完了しておくようにしつけます。

準備と片付けの指導を低学年から徹底しておかないと、

肝心の制作時間がなくなって不完全燃焼になってしまいます。

その2「配置を考える」について

概ねサイトの図のようになります。

筆洗具を床に置くように指導している先生を見かけることがありますが、

絶対に机の上に配置させます。

水、拭き取り用の雑巾(ティッシュ)、

画用紙の距離はすぐ近くに置きます。

筆に含ませる水の量の調整は、

水彩画の命とも言えるからです。

その3「利き手に配慮して配置する」について

左手側の近くに右利きの子供がいないことが望ましいです。

その4「濃さを調整する」について

白と黒を使う混色での注意点を知っていますか?

白の混色は、白に他の色を少しずつ加えて色味を調整します。

黒の混色は、他の絵の具に黒を少しずつ加えて色味を調整します。

少しずつ、ていねいに、ゆっくりと。

この3語がキーワードです。

また、パレットの小部屋(シャーレと言う場合もある)には、

あまり絵の具を入れることはないかもしれませんね。

子供達は大胆なので、

大部屋にモリッと絵の具を絞ると思います。

2色を混ぜる時は、一気に混ぜさせないで、

お互いの色の量を変えさせながら少しづつ混色させ、

好みの色を見つけさせましょう。

画用紙が小さい場合は、小部屋に絵の具を出させて、

そこから絵の具を取ってくる感じでいいと思います。

その5「パレットや筆を使い分ける」について

広い面積を塗る場合は太い筆、

狭いところや線描の場所は細い筆。

同じ筆で違う色を塗る時の水洗いは、

しっかりと指導しましょう。

筆洗具の使い分けは、

①大で洗う。

②小の向こうで洗う。

③小の真ん中で洗う。

④小の手前の水で絵の具をとく。

その6「筆を使う」について

刷毛があると便利。

安価なものでいいので一人1本使えるように準備しましょう。

広い画面が一気に塗れてムラが出ません。

その7「筆やパレットを片付ける」について

ティッシュで最後に拭き取れば大丈夫。

※筆の穂先がぬれた状態でキャップをすると、

毛が傷む原因となるため、筆のキャップはしない。

※ぬれたまま道具をしまうと、

カビがはえてしまう。

又、動物の毛の筆の場合、

毛が抜ける原因となるのでよく乾燥させてからしまう。

その8「絵の具を片付ける」について

蓋を開けておくとカビが出ることがあります。

「絵の具さんのウンチ💩を出したら、

蓋をしっかり閉めて、もとの箱に戻しておくれよ~、カビカビがやってくるぞ~!」

先生の演技で楽しくきれいな使い方にすべし!

以下、文科省サイト

(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zukou/suisaiyouenogu/inclass/index.htm)

4 図工・美術の授業で使える水彩絵の具のアイデア&アドバイス

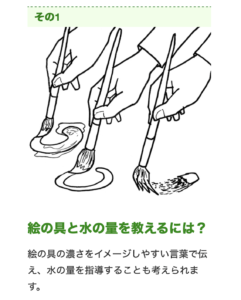

その1「絵の具と水の量を教えるには?」について

大きく分けて3種類。

- その1…紙が透き通る透明水彩画の技法「水多く、絵の具少なし」。

- その2…適度な水分量で不透明水彩画の技法「水少なく、絵の具多し」。

- その3…筆先のパサパサな絵の具でかすれさせる技法「水なく、絵の具だけ」。

一つひとつ体験させて各自の面白さに気づかせるべし。

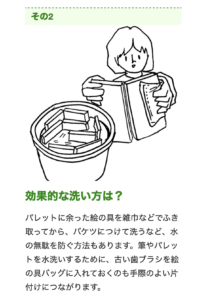

その2「効果的な洗い方は」について

パレットの絵の具はティッシュで拭き取ってから、

必要であれば水洗いする程度で大丈夫。

少し色が残っているくらいで、

前回使った置き場所を思い出したり

前回の作業を思い出したりするだろうくらいの気持ちでよかよかと私は思う。

その3「使った雑巾はどうしている?」について

雑巾はきちんと乾かさせるべし。

とにかく臭くなるから、ここの指導はていねいに。

以下、文科省サイト

(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zukou/suisaiyouenogu/idea_advice/index.htm)

図工で「絵を描く」ことに悩んでいる児童を救え!

その1 子供達は「絵を描く」ことのどこにつまづいているのか?

まずは、子供の絵の中に飛び込んで、

子供の声を聞いてみよう。

先生自身が、絵の中を旅してみようよ。

絵の中の音や風、香りなどを感じ取ってみよう。

慣れてくると、

少しづつ子供の声が聞こえてくるよ。

絵には、その人の思いが込められている。

絵の中に飛び込んで、子供の声を聞いてみよう!

その2 もしも、絵を描きたくない児童がいたら

絵の中に「自分の思いの声」を描き出すと責められる。

きっと、そう思っているのかもしれんのう。

そして、仲良しの子に

「一緒に描こう。」って誘ってもらえるといいですね。

褒めてあげましょう!

思いついたことを色と形にしていく楽しさに気づかせてあげましょう。

参考作品などを見せてあげるといいかと思います。

子供と一緒に他の子の作品を見ながら、

おしゃべりしてまわるのもいいですね。

その3 もしも、失敗してすぐ別の紙を欲しがる児童がいたら

どこがどうして気に入らないのかを聞いて、

そこから「こうしたらなんか面白いぞ」と

ちょっとだけ加筆してあげてはどうかな。

大好きな先生の励ましは、

新しい発見につながる可能性大!

それでもダメだったら、

裏を使ってやり直しに挑戦かな。

それでもダメなら「紙さんを触ってごらん。ほら、大事にしてねって声が聞こえるね。」

紙1枚も、大事な命があると教えてあげましょう。

その4 もしも、キャラクターに走って本題材を無視する子がいたら

「う、今日の題材無視されてる~!」

そう思う先生、

ちょっと我慢して好きなだけキャラクターを描かせましょう。

それと題材がどう結びつかせられるか、

子供への語りかけを頑張ろう、先生ファイト!

子供達と同じ、先生方にもつまづきがあって当たり前!

その1 子供達の集中力は?

経験上、10分…。

これは、先生の説明を聞いていられる集中力。

だって、表現したくてうずうずしてるんだよ。

座学で苦痛だった生徒も生き生きできる貴重な時間。

余計な説明は極力避けよう!!

説明は、板書しておき、

見ればわかるように言葉は簡潔に。

集中して制作に打ち込める時間を

35分は確保してあげよう!

小学校の先生は、

導入は特に演劇者になって実践して見せよう!

「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、褒めてやらねば、人は動かず。」だね。

その2 上手に出来上がらせないと…と言う、目に見えぬプレッシャー

子供達の能力に学びましょうよ。

生徒の絵が下手に見えても、

それはあなたが踏み込めないその子の個性という領域。

だからこそ、その個性を伸ばせる

プラスの言葉掛けができるか否か。

そのための材料や道具が準備できているか、

それが先生の仕事。

それはあなたの指導が素晴らしいからです!

同じようなのが並んだら失敗です。😫

その3 出来上がった水彩画の見方がわからない…。

あなたの指導したかったことが明確であれば、それを評価します。

逆に、どんな視点で指導すればいいのかと言えば、…

視点は2つ。

① 描きたい主役の存在感が伝わってくるか。

のびのびとした感じ、

ユーモラスな感じ、

子供らしい可愛らしい感じなどが伝わってくれば、

きっと感動的な絵になっているのではと思います。

花丸🌼🌼🌼🌼🌼ですね。

多少大胆な筆使いで塗られていた方が絵の具の持ち味が出ているかな。

② 3つの造形要素「色」「形」「テクスチャー」はどう表現されているか。

👁️ ていねいに塗られていて、きれいに見える。

👁️ ぐちゃぐちゃに混色して面白がっていたら、

それは造形遊びをしていると思って、筆使いなど別の角度から褒めてあげよう。

👁️ あくまでも、ていねいに塗ってきれいに見えるかを大事にしたいですね。

👁️ 時には意図してぐちゃぐちゃがテーマでもいいと思います。(特に造形遊び)

👁️ 構図に工夫があって目をひくか。

実のところ、絵の印象は構図でほぼ決まるんです。

👁️ これについては、別の記事(イラスト・水彩画<かっこいい構図の基本12種>一緒に学んで上達!)も参考にしてください。

👁️ 透明感が出るように塗っている子は、紙の白さなどが生かされているか。

👁️ 濃く塗っている子は、絵の具のモリモリ感や筆跡の生き生きさが感じられるか。

👁️ 何かを貼っていく絵では、その貼り方の面白さが感じられるかなど。

紙をくしゃくしゃにしてから伸ばすとか、

やぶいて四角にこだわらないとか、

そうなったら手がつけられないか…ハハハ😀

でも、そんな行為を面白いと思えたらきっと子供の感性を伸ばすよ。

水彩絵の具選びなら、次のサイトがオススメ!

my best 水彩絵の具のおすすめ人気ランキング【2025年】 https://my-best.com/1216

学校現場でも扱いやすい水彩絵の具の選び方については、

こちらの記事で詳しく解説しています。

水彩画初心者の絵の具の選び方|パン・チューブ・セット比較

【まとめ】

私の心はつぶやいた。😮💨

「文部科学省の学習指導要領って、

読んで理解するのめっちゃ大変。

図版で解説されないかなあ~。

そもそも美術科の教師に長~い文章で伝達するって、地獄ですよ~。

美術科って、表現で会話する人種ですからね。

原始の時代、絵画表現は文字表現より先に発展していることをお忘れなく(^○^)。

学習指導要領を編集される有識者の皆さま~、

何とかして文章地獄から図工美術の先生方を解放させてあげてくださいませ~。」と。

何気なく文科省のサイトを見たら、

「えええ?画像の説明あるじゃん。😀😀😀」

いやあ驚きました。一歩前進。

文科省、その調子で頑張って~😀😀!!

先生方が安心して授業に臨めることが、

結果的に子供たちの表現の自由さにつながります。

完璧を目指さず、

「試してみる時間」を大切にしてください。

図工・美術の先生、今日も明日も張り切って楽しみましょう!!

その他にも、アクリル画や油彩画、漫画、イラスト、切り絵、デッサンなど、美術全般の指導書としてもやさしくていねいに学べるHPですっぴー。ぜひ別の記事でも楽しく学んでいただければと思いますにゃん。

今日は図工の授業を楽しめましたか?