こんにちは、画家のマキノロランです。

皆さんは、水彩画がいつどのようにして描かれ、

現代の日本に広まってきたと思いますか?

「だったら、昔から日本でも描かれているんじゃないの。」

と思われるかもしれませんね。

その通り、私はそう思っています。🤔

その通り、私もそう思うんですが…。

テンペラ画といえば、ボッティチェルリのプリマべーらやダ・ヴィンチの最後の晩餐。

これらも水彩画の分類だったらすごかったんだけどなあ。

Contents

水彩画の歴史シリーズ第1話

『水彩画の起源を模索せよ!』

水彩画の技法を勉強しすぐに制作に取り組もうとしているあなたにこそ、ぜひ少しだけでも水彩画の起源を考えて欲しいと思います。

歴史を紐解くと言うと、少しマニアックな記事になってしまいそうです。

しかし、私たちが命を繋ぐのと同様に、水彩画にも古代より綿々と繋がるDNAがあるはずです。

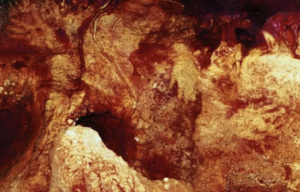

旧石器時代に水彩画…が???

水彩画の起源は旧石器時代ヨーロッパの洞窟画にまでさかのぼるようなのです。

本当かなあ…。

32,000年前のショーヴェの壁画なのか、

20,000年前のラスコーの壁画なのか…。

現生人類が欧州に現れたのは約45,000年前。

当時欧州にいた唯一の人類、ホモサピエンスに近いネアンデルタール人が描いた壁画、

今のところ見つかっているのは、抽象的なもののみのようです。

😱 マルトラビエソ洞窟の手形は、赤い顔料が吹き付けてあるようです。

一方、フランスのラスコーの洞窟壁画は、

20,000年前の後期旧石器時代のクロマニョン人によって描かれました。

そしてこれまた顔料を吹き付けて刻印した人間の手形が、なんと500点も見つかっているようです。

😱 彼らは、黒・褐色・赤・黄の顔料を作るために、赤土・木炭を獣脂・樹液・血を溶かして混ぜていました。

😱 血ですよ。驚きです。

さらに、苔をおそらくスポンジがわりにし、

動物の毛、木の枝をブラシがわりに、

または指を使いながら壁画を塗って描いていたと考えられているようです。

私も若い頃、絵の中に鼻血を混ぜたような記憶が…。

気になる 日本の古墳壁画

これらの装飾古墳は、6世紀を中心とした5世紀~7世紀前半に描かれています。

通常の壁面には、漆喰は用いられていませんでした。

奈良県にある高松塚古墳・キトラ古墳は、

やや遅れて7世紀末~8世紀初頭に描かれたものです。

十二支の動物たちが描かれています。

現在6体のみ(子、丑、寅、午、戌、亥)が

確認されています。

東に金箔の太陽、西に銀箔の月。金箔の星は350ほどあるみたいよ。

本当にすごいと思わざるを得ません。

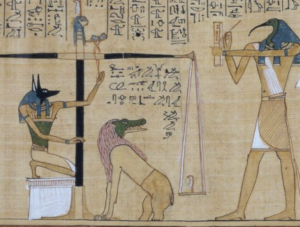

エジプトにも水彩画は、あったの?

水彩画らしきものは、エジプトにもあったのでしょうか?

この問いを深掘りしましょう。

とても興味深いですね。

パピルスが発明されました。

新王国時代(紀元前1567~525年)の副葬品として有名な『死者の書』は、パピルスの巻子(かんす)で多数発見されています。

※巻子は製本されていない状態のものです。最長30mくらいの巻物も作られています。

皆さんもお分かりじゃろうが、顔と両足は横向きなのに、体は正面を向いているぞなもし。

約2500年もの長い間、ほぼ同じスタイルで描かれ続けてきたと言われているぞなもし。

⚜️ 【作り方】

この草の茎の芯を薄く剥いでつなぎ、

潰して腐らせ乾燥させる。

⚜️ 【短 所】

木炭と樹脂で作られたインクの文字が消えやすかったり虫害に弱かったり、

原材料がエジプト特産といった短所がありました。

⚜️ 【長 所】

粘土板に比べれば軽いし、繋げられるし、

巻くこともできるなどの利点があり、

製紙術が中国から伝播するまで、

西アジア、北アフリカ、ヨーロッパの広い地域で長く使い続けられた。

ピラミッド墳墓の壁画は、

漆喰を下地として塗ってから描くのが一般的でした。

壁画に使う顔料の素材は、

鉱物性の粉末です。

これを玉にして大事に保存し、

使うときに砕きました。

その粉を、少量のゴムを混ぜた水に溶かして絵を描きました。

絵に使う主な色は、オーカー系の赤・黄・褐色で、青・緑系は酸化銅から作り、黒は煤から作ったようです。

私たちも見習うべきところがあるかもしれませんね。

雑学タイム 〜漆喰ってなんだろう?

🧑🏻🌾 【問題】

これまでによく出てきた素材に、

「漆喰(しっくい)」があります。

では、漆喰とは一体何でしょう?

🧑🏻🌾 【答え】

「漆喰」は、「石灰」の唐音(とうおん)がなまった当て字です。

(せっかい)→(しっくい)。

本当にすごいと思います。

はたまたエジプト人がヨーロッパの洞窟壁画を見る機会に触れ、

壁の素材を知ったのか、そのあたりは謎です。

いずれにせよ、

この技術はやがてヨーロッパのルネサンス期に

フレスコ画(生乾きの漆喰の上に描く絵画技法)として、

システィーナ礼拝堂やバチカン宮殿にその作品が残されていきます。

さらにレオナルドの「最後の晩餐」も。

日本へは、シルクロード、中国を経て

飛鳥時代、奈良の高松塚古墳やキトラ古墳などに到達するわけです。

漆喰の優れた防火性と耐久性を生かして建築された

「姫路城」別名「白鷲城」が白色の芸術品ですね!

漆喰は優れた素材だと思います。

中世ヨーロッパ、アラビアゴムとの出会い

内容は、「ミサ典書」「聖務日課」が中心でした。

ゴシック期に一般信徒対象に

「詩書(詩篇・交唱聖歌・聖者の連祷・暦)」

「時祷書(祈祷文・讃歌・月歴図など自由な構成)」が作られました。

文字の装飾からこだわり、

挿絵はついには細密画になっていきました。

写本製作場所は、

キリスト教の修道院が中心拠点でした。

修道院内の写本製作室(または写字屋)で

修道士が聖務または修業の一環として製作しました。

それほど重要な聖務でした。

ただ、中世後期には、写字を職業とする外部の人たちの組織に任せていく修道院もあったそうです。

彩飾写本の作り方

作り方は、パーチメント(羊の皮)やヴェラム(子牛の皮)をはいで、皮を薄く伸ばして加工して紙にすることから始まります。

手間のかかる作業だと分かりますね。

ちなみに、

羊皮紙を薄く伸ばすときは羊皮紙屋に注文し、

見開きサイズにカットしてもらったりしました。

間違いが許されない緻密な仕事です。

「あ、間違った!」となると、

ゴシゴシ削る人や打ち消し線でズルする人などさまざまでした。

そして、筆写が終わると…。

そのために下地塗りをします。

この下地をジェッソと言います。なんかアクリル画みたいですね。

ジェッソ作りも手が込んでます。

💚 【材料】

「鉛白、石膏、ニカワ(魚かウサギ)、砂糖か蜂蜜、赤土(アルメニアンボーロ)」を混合する。

💚 【工程 ①】

金箔を貼るところに羽ペンでジェッソをたっぷり塗り3日間乾燥させる。

💚 【工程 ②】

乾燥後は、メノウ(瑪瑙)石を削って軸につけた筆状のメノウ棒で磨く。

💚 【工程 ③】

次に、金箔を貼る場所に、心を込めてあたたかい息をハアハアと吹きかける。

🩷 【理 由】

ジェッソのニカワを湿らせることで、金箔と下地をくっつきやすくさせるためです。

💚 【工程 ④】そっと金箔を貼りつける。

上から金箔を布でそっと押さえ、しっかり貼り付ける。

シワを作ったり、鼻息で吹き飛ばしたり破いたりするのじゃ。

とことん散らかるぞなもし。ははは…。

金箔が貼りついたら、押さえていた布をとって筆で余分な金箔を剥がします。

💚 【工程 ⑥】

ジェッソの上に貼り付いた金箔をメノウ棒で磨けば素晴らしい光沢が出てきます。

仕上げは、彩色です。

なんでも手作りです。

顔料を羊皮紙に固着させるためには、

卵白を用います。

泡がなくなった卵白に顔料を溶きます。

そして、彩色をします。

なんかこれって、テンペラ画ですね。

よほどの富裕層でないと持てない価値ある一冊ですね。

この彩飾写本はテンペラ画みたいですが、水彩画と言えるでしょうかね…?

- ろうそくの煤(すす)またはぶどうの若枝を燃やして得られる煤に、ゴムのりと水を加える方法。

- 樫の木に昆虫が作る虫こぶの中身を、ワインか雨水に浸して柔らかくし、緑礬(りょくばん/淡緑色の鉱物)を混合して、最後にアラビアゴムを加え、陽光にさらして濃度を調整する方法など。

彩色には使われなかったのかな?

またしても謎です…。

水彩画の歴史シリーズ第2話 『芸術としての水彩画』

作品が「鑑賞的価値を創出する人間の活動およびその所産」となっていくわけです。

水彩画は、15世紀後半にイタリアで普及した油彩画の陰にあるイメージですが、

なになに水彩画の天才の登場ですぞ~!

その筆頭は、ドイツの画家アルブレヒト・デューラーです。

ではシリーズ第2話の始まり始まり~!

アルブレヒト・デューラー(1471~1528年)

数秒で描き切れるわけもなく、

カメラアイの持ち主かな~!?

もしくは、剥製にしたとか…。

水彩画の芸術的スタートと気合を入れてみましたが、

水彩って、しばらくは油彩画の下書きスケッチや模写といった練習用に描かれる下積み生活が続きそうです。

イギリスで水彩画黄金時代の幕開け、きっかけはグリセリンの発見???

イギリスでグリセリンが発見!

グリセリンと言うと皆さんはどんなことを思い浮かべますか?

このグリセリンは、バロック時代後の

1760年代に始まったイギリスの産業革命で発見されます。

1790年代に登場したイギリスの絵の具メーカーが水彩画の発展に寄与します。

メーカーは、小売りの絵の具屋として「水彩絵の具と水彩画技法書」をセットで販売しました。

この時の水彩絵の具は小さな皿に固められたり半固形品だったりしました。

本場イギリスでは、水彩画が上流貴族の女性の教養の1つとなりました。

水彩画を学ぶ子どもはちょっと見かけないな〜😭。

その他にも、建築物を立てるときの設計図作成にも用いられました。

高橋由一(本業は油彩画家)が数多くの水彩画を描きましたね。

全行程1,300kmの150〜160図を約4ヶ月で貫徹した写生旅行でした。

徒歩、人力車、小舟を使って。

公用車なんてありませんからね。

平均して考えれば、13km歩いて1〜2枚描くの繰り返し。

下絵を東京の息子源吉に送って石版画(現存する冊子名「三県道路完成記念帖」)にさせて手彩色を加える。

とてつもない写生旅行をしたものです。

お伴をした役人の伊藤十郎平(60歳)も大変でしたね。

「一目シテ驚愕セサルナクーノ新世界二在ルカト疑ハシムルニ到ル実未曾有ノ絶勝卜奉存候」

(一目見て驚愕し、新世界にいるかと疑うほど、今までにない絶景である)でした。

興奮する気持ちが伝わりますね。

この言葉からも、日本には、本当に心が癒される風景が随所にあることがわかります。

また、この頃は、未開拓地の植民地化が起こった時代でもあり、その随行者として探検隊に水彩画家が同行し、この時の発見を記録したと言うのもありました。

イギリス水彩の父 ポール・サンドビー(1731~1809年)

黄金時代幕開けのトップバッターは、サンドビーですね。

私は彼が常に水彩画を描き続け、

イギリスの風景をイギリス人自身に美しいと感じさせることができた画家であったからだと思います。

🧑🏻🌾 彼は、スコットランドのハイランド地方にあるジョージ砦への新しい補給路を調査する旅に参加し、製図係を務めました。

🧑🏻🌾 その時も、彼は、スコットランドの風景や出来事を水彩で描いていました。

🧑🏻🌾 幼少期から時間のあるかぎり、水彩画に打ち込んでるんですね。

🧑🏻🌾 彼は、軍をやめた20歳の頃も、兄の仕事の助手をするかたわら、王室狩猟場近くの城や街などの風景をスケッチしていました。

🧑🏻🌾 37歳で王立陸軍士官学校の絵の教師に任じられ、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ創立者28人の一人となりました。

🧑🏻🌾 仕事は68歳まで続けながら、イギリス各地を旅し、風景を描き発表し続けました。

油彩画と同等レベルに水彩画の立場を持ち上げたことが

「イギリス水彩の父」と言われる所以かなと思います。

水彩でダンテの神曲を描いたウィリアム・ブレイク(1757~1827年)

私の好きな画家紹介です。

フランス・ベルギーの象徴主義の画家に影響を与えたのではないかと思うのだけど…。

そこは謎です。

👩🏻🎨 生前は世にほとんど知られず、貧困生活を送った人生なんです…。

👩🏻🎨 彼は、銅版画や挿絵画家として生計を立てました。

👩🏻🎨 初期は、政治的な出版物に挿絵を描きました。

👩🏻🎨 やがて自分で詩を書き、詩集に挿絵を描いて出版しました。

👩🏻🎨 どちらかというと、知名度は詩人の方が上でした。

👩🏻🎨 よって、画家としては無名画家というわけです。

👩🏻🎨 そんな彼は、神話的人物が登場する「予言書」からの影響を受け、

独自の象徴的な神話のイメージを作り上げました。

👩🏻🎨 これが「幻視者」の異名を持つ所以です!

👩🏻🎨 晩年は、ミルトンの宗教詩やダンテの「神曲」に傾倒し、絵本の出版に打ち込みました。

👩🏻🎨 最期は、病床にありながら約100枚に登る「神曲」の挿絵を水彩で描きました。

厚紙に油絵で下書きし、それを水彩紙に写して水彩絵の具で仕上げる手法を取ったようなのじゃよ。

シュールな画風が個性的で本当に良い絵だなあ~。

ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー(1775~1851年)

ターナーは私の名前と同じ「クロード・ロラン」を生涯尊敬したイギリス・ロマン主義の画家です。

良いお父さんですね!

褒められた子供はよく伸びますからね。

「大気、光、雲の劇的な表現」が魅力的です。

彼は、油彩画制作の傍ら、

ヨーロッパ各地を旅行し多数の風景スケッチを制作した画家です。

20歳代で画家の地位を確立し、

「イギリス風景画の天才」という名を欲しいままにしました。

作品は爆売れで、たくさんの注文が殺到したと言われてます。

ターナーは、本来水彩専門の画家として、画業をスタートさせました。

今日の水彩画家が用いているテクニックで、ターナーが用いなかったものはないといわれるほど、水彩画の技術の発展に尽くしています。

ターナーは、水彩画を「油彩の下絵」から

「光と大気を描く独立した芸術表現」へと押し上げた画家でもあります。

彼の水彩表現や制作姿勢については、

▶︎ ウィリアム・ターナー|水彩画を芸術へと押し上げた画家の生涯

で、初心者にも分かりやすく詳しく解説しています。

多彩なスイスの天才 パウル・クレー(1879~1940年)

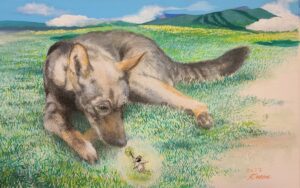

「秋風のディアナ」は、水彩画の技法に革新をもたらした画家クレーが、

テクスチャーつくりを楽しんでいる作品です。

彼は11歳でベルン・オーケストラのバイオリニストにもなるほどの腕前を持っていた音楽の天才でしたが、

十代半ばで画家になることを決意し、ミュンヘンの美術学校で学びました。

35歳の時、北アフリカのチュニスに旅行したことがきっかけで色彩に目覚め、

それまでの作品が一変しました。

「芸術は見えないものを見えるようにする」と言う彼の作風は、

色彩と抽象への挑戦のように思われます。

56歳で膠原病を発症し、創作にかげりが出ましたが、

死の前年には1200作の作品を作り60歳で亡くなりました。

そのほかにも著名な水彩画家はたくさんいますが、そろそろ我祖国日本に話を移していこうと思います。

水彩画の歴史シリーズ第3話『水彩画、日本上陸』

その2年後には、日本国内でも水彩絵の具が製造されるようになります。

しかし、輸入される前は、どのようにして「水彩画」が日本に伝わってきたのでしょうね…?

では、「水彩画」が日本に上陸してきた、

その辺りから探ってみましょう。

画家・漫画家チャールズ・ワーグマン(1831~1890年)の来日

文久1年(1861年)

チャールズ・ワーグマンがロンドンニュースの記者兼報道画家・漫画家として長崎に来日しました。

彼は日本最初の漫画雑誌『ジャパン・パンチ』を創刊しました。

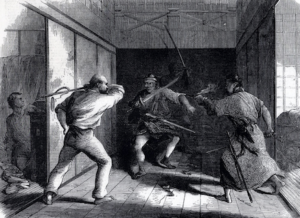

彼に起きた最大の事件は、「東禅寺事件」ですね。

イギリス公使オールコック御一行様が長崎から江戸へ向かう際、ワーグマンはお伴していました。

尊皇攘夷派の水戸脱藩浪人らは陸路をとったこの一行に

「神州日本がけがされた!😱」と、

高輪東禅寺内のイギリス公使館に着いたのを見計らい襲撃したのです!

機転をきかしてワーグマンは縁の下に避難😫。

報道記者魂に火がついたワーグマンは、隠れながら事件の一部始終を記録し、

この記事とスケッチをイギリスに送り特ダネをものにしました。

斬り殺されなくてよかった…。😮💨

ワーグマンの名が知れ渡り、五姓田(ごせだ)義松、高橋由一ら日本画家が弟子入りを希望しました。

彼は熱意にほだされ、渋々洋画(水彩画少々)を指南したようです。

日本での30年間、お疲れ様でした。

風景画教師アントニオ・フォンタネージ(1818~1882年)

「工部美術学校(1876~1883年)」が開設!!!!!

この学校の画学教師として、外国から呼ばれたのは一体誰なのか?

それは、イタリア人画家フォンタネージ(1878年帰国)です。

その時、油彩画を学ぶための重要な課程として、水彩画が教授されました。

画学生には、浅井忠、五姓田義松、小山正太郎、松岡壽、山本芳翠らがいましたが、

主に彼らは油彩画の方に学びの重点を置いていたようです。

(水彩絵の具はまだ輸入されていません。)

水彩画の歴史シリーズ第4話『明治時代と画家たち』

美味しそうな「ケーキ」と言う名前。

実はこれ、明治20年に初めて日本に輸入された水彩絵の具の名前です。

「ケーキ」とは、絵の具を固めて乾燥させた固形タイプの水彩絵の具のことです。

良い香りがしそうですね~。

明治26年(1893年)

このサラ入りの絵の具は図画教育の描画剤として使うことに決定!!by 文部省。

明治30年(1897年)

チューブ入りの絵の具が輸入され始めました。

絵の具の容器が大きな進歩を遂げた時代です。

水彩画で日本人を魅了したイギリス人たち

🙋🏻♀️ 【答え】

サー・アルフレッド・エドワード・イースト。

アルフレッド・ウィリアム・パーソンズ。

ジョン・ヴァーレィ・ジュニア。

彼らの繊細で、詩情豊かな水彩画は、日本人を虜にしましたね~。

作品の展覧会だけでなく、講演会を開いて若い日本人の水彩画家たちに多大な影響を与えました。

サー・アルフレッド・エドワード・イースト(1844~1913年)

1890(明治23)年の6か月間、日本に滞在して風景画や日本の人々を描きました。

アルフレッド・ウィリアム・パーソンズ(1847~1920年)

園芸家エレン・ウィルモットの著書「The Genus Rosa」の図版を描いたり、

挿絵画家としては、ウィリアム・ロビンソンの著書「The Wild Garden(1870)」に挿絵を描いたりしています。

彼は、1892(明治25)年に日本を訪れ、早春から晩秋まで滞在し、長崎から関西などを旅し水彩画を描きました。

「水彩画は油彩画の習作ではないのだ!

油彩画と同等の芸術的価値が水彩画にもある!」と気持ちが昂りました。

水彩画の発展に身を捧げた二人の男たち

『みずゑ』の創刊者、大下藤次郎の活躍

水彩画の専門誌「みずゑ」(1905(明治38)年)を創刊し、水彩画研究所を開設(1906年)するなど、水彩画の普及発展に大貢献した人物です!!

明治35年の第1回太平洋画会展(明治34年に解散した明治美術会の後身、大下は会務委員)での水彩画の出品作は、油彩画と半々に並ぶほどで、水彩画ブームは爆上がりしました。

大下の活動は、このように多くの素人画家が誕生した「水彩画の時代」を築いた第一人者と言えるでしょう。

なんでそうなるのかのう~?

絵を描く安易さにかまけて、

精神の鍛錬と技能習得をサボったのではあるまいのう…。

三宅克己、ジョン・ヴァーレィ・ジュニアの作品に衝撃!

生涯水彩画に身を投じる青年がいました。

青年の名は、三宅克己(かつみではありません。こっきです。)

(1874(明治7)~1954(昭和29)年)

彼は、1891(明治24)年、

来日したイギリス人水彩画家

ジョン・ヴァーレィ・ジュニア(ヴァーレィの孫)の作品に接して稲妻が走ります。

「これを見た私は、忽然(こつぜん)自分の進むべき世界の入り口が目前に開かれたように思った。」と。

さらにパーソンズの作品にも影響を受け

「私の水彩画熱は、いっそうその度を高めた。」と言い残しました。

23歳で渡米し、一時イェール大学付属美術学校に学びました。

翌年には、さらに研究を深めようと

1年間ヨーロッパ各地での写生旅行へ旅立ちます。

その後も、海外へたびたび出かけ、風景を描き続けました。

20歳代後半から、渡米滞在中の作品を白馬会に出品。

その後も、1912(明治45 ・大正元)年の光風会結成に参加したり、

帝展、新文展など当時の最高の舞台で活躍しました。

水彩画の歴史シリーズ第5話『大正時代(1912~1926年)~戦前と画家たち』

この頃の、激動の時代背景を少し見てみましょう。

大正時代の幕開けは、1914(大正3)年の第一次世界大戦勃発と言えるのでは…。

人類最初の世界大戦です。

主戦場は、ヨーロッパ。

日本は1902年に日英同盟を結んでいたために参戦。戦場は…、

ヨーロッパ中心だったため、日本からは軍需品の輸出が増えました。

第一次世界大戦特需です。

😄😄😄日本経済は好況に沸きました。

特に、造船、製鉄、繊維分野は格別の発展を遂げました。

😄1918(大正7)年、

第一次世界大戦終了した以降も、ヨーロッパの復興需要で日本の貿易は拡大しました。

😱しかし、ヨーロッパの生産が回復すると、日本からの輸出が落ちはじめます。

悪いことは連鎖します。株価も暴落して景気が悪化、物が売れず、事業拡大した企業は借金返済に苦しみました。

😱😱😱「1920(大正9)年恐慌」です。

「水彩画はいつ描くの?」と言ってる場合ではない状況かもしれない…。が、若き芸術家はそんなに緩くはないのですじゃ。

😱😱😱1923(大正12)年、

関東大震災が起こり、日本経済は泥沼状態へと…。

😱😱😱1927(昭和2)年、

「昭和金融恐慌」が起きます。

国の緊縮財政で物価の下落、関東大震災で発生した不良債権などで国民に金融不安が広がり、銀行への「預金の取り付け騒ぎ」が起きました。

国内では、貧困の深刻化、農村の娘は工場労働者や芸妓として身売りさせられるなどの状況でした。

😱😱まさにパニック・ジャパン!です。

この不満が、満州事変勃発とも繋がってます。

1929(昭和4)年、

😱ニューヨークでの株価大暴落で世界恐慌へと。

日本は国内取引に力を入れ国内の農業、工業を発展させ、この国難を乗り切る努力をします。

😄1930(昭和5)年代に入ると徐々に繊維貿易や重工業産業が回復しだします。

1931(昭和6)年、満州事変が起きます。

経緯はややこしいので割愛しますが、

😱😱日本は世界の避難を浴び孤立します。

😱😱😱1932(昭和7)年、

満州国建国に消極的との理由で犬養毅首相が海軍軍人と右翼に暗殺。

5・15事件。

暴力による自由な政治活動の統制が始まります。

😱😱😱1933(昭和8)年、

日本は、満州国不承認をきっかけに、国際連盟を脱退します。

国際的に孤立するようになって行きました。

🥶1941(昭和16)年、太平洋戦争に突入!

こうして、大下藤次郎を明治44年に失った水彩画壇は、急激に色褪せていくのです。

が、反骨精神は、必ずや芽生えるのだ!

「東京三脚会」「蒼原会」「日本水彩画会」

「若き同志たちよ、我らで水絵の時代を復活させようぞ~!「東京三脚会」の結成じゃあ~!」

とおそらく吠えたのではと私は思うのですが、

1922(大正11)年に、

日本水彩画会仮研究所の仲間であった

東大医学部学生の小山良修24歳、

東京美術学校1年生の中西利雄22歳、

銀行員の富田通雄21歳、

このトリオが油彩画に優る水彩画の本質追究を目指して「東京三脚会」を結成しました。

大正13年に「蒼原会」と改名し、

写生会や人体研究会、展覧会など、

実践交流を行う研究会としての存在感を示しました。

前年の関東大震災にも負けない熱意を感じます。

1930(昭和5)年頃から、

地方支部が設けられたり、各地で水彩画の講習会を開催したりと、美術教育普及に貢献する活動が全国に浸透しました。

水彩画の歴史シリーズ第6話『若き自分と水彩画の思い出』

戦前までの水彩画の流れを調べ、すでに私の頭はパンク寸前です。

戦後は、美術団体乱立の様相もあり、説明困難と見て割愛します。

代わりに、私の思い出を少しだけ綴ります。

若い頃の私は、愛の裏にある人間の醜悪な裏の顔を追求していました。

それは、自分への愛の渇望だったと思います。

振られては飲んで、荒れて騒いで、切ない苦しい思いを画面にぶちまける。

今思えば実に情けのない弱い自分だったな。

満たされない自分の欲望をキャンバスに記録するような制作に浸っていました。

(この頃は主に、油彩画を勉強中だった。)

私は、四つ切りのスケッチブックに「ナルシスト」と言う題名の水彩画を描きました。

水に映る腐敗した自我像でした。

水中でドクロになっている自分を見つめ愛しい気持ちに浸っているちょっとイケメンの自我像。

私のお気に入り作品です。

5000円で額装し大事にしていました。

(自画像でもいいんだけど、自我像の方が心象絵画的で自分的には納得。)

あるとき、山形県山形市七日町のフリーマーケットに参加し、売上金をユニセフや赤十字などに寄付しようと思いました。

黒曜石にフクロウを描いたペーパーウェイトや、卵の殻に地球を描いた置物、トイレットペーパーの芯に彩色して作った鉛筆たて。

そして、売るつもりもなく飾りで並べた「ナルシスト」。

価格は、額装と同額の5000円で出品しました。

すると、言い方は失礼ですが、いかにも根暗そうな女性がやって来ました。

私の絵の前にしゃがみ込んで、じーっと眺めていました。

「ナルシスト」を。

彼女は一度退席してまたやってきました。

しばらく眺めた後「これください。」と指をさされたのでした。

心臓がドキン!としました。

初めて作品が売れる!?

喜んだ刹那「私、3000円しか持っていないんです。」

(心の声「…え?値札の表示は5000円ですよ…。」)

私は心の中で「欲しいと言う人がいるなんて予想外だ〜。買って欲しいなあ、売りたい…、けど、額装に5000円かけて作品自体の価格は0円の作品。

売ったら額装代だけでも2000円の赤字だぞ。」

迷いに迷って、

「額装代だけでも5000円しているので、3000円では売れません。」と断りました。

この販売は寄付金を集めるボランティアの企画なんだ。

売ったとしても、自分が全部寄付金を背負うことになるんだ。

売らずに飾るだけにしておこう。

諦めて去った女性の後ろ姿は寂しく見えました。

私のこのグロテスクとも言える作品に興味を示した貴重な人間を、私は失ったのです。

当然その後は、他の人に売れる気配はありませんでした。

しばらくして、またあの女性が現れました。

再び、作品の前に居座りじーっと眺めていました。

な〜んか緊張するなあ…。

数十分眺めた後「売ってください。」と。

「私、本当に3000円しかないんです。

全財産なんです。

明日から納豆だけ食べていきます。

お米だけにして生きていきます。

どうしても欲しいんで、3000円で売ってください。」

(心の声「うわ〜、なんだこれ、いきなり感情をぶつけてきた〜!!!!! 押し売りでなく、押し買いだよ、これは〜〜〜!!!!!」)

最後は圧に押されて3000円で販売することに…。

赤字だった。

でも、良い人助けになった。

爽快感も少なからずあった。

「ナルシスト」、きっと大事にしてもらえる。

すごく嬉しい…。

私にとっては、初めて水彩画が売れた甘く切ない思い出です。

ちなみに、私が水彩画を真面目に研究し出したのは、50歳代からです。

今は、事故で障害者になってしまいましたが、描くことは続けます。

皆さんも、いつから始めても大丈夫。一緒に頑張りましょう。

【まとめ】生き生きとした精神性があるから、絵画は心をときめかせる

今回の記事「水彩画の歴史をチェック!どんな歴史を刻んできたのか、真相に深掘り!」は、いかがだったでしょうか?!

長々と付き合ってくださり、ありがとうございました。

水彩画に限らずですが、絵画の歴史を深掘りすることは、とても楽しく興味が湧きます。

原始時代のラスコーやアルタミラの洞窟壁画は、誰も彼も適当に描いたものではないようです。

呪術を目的とした職業的な多くの芸術家がいたと言われています。

それにしても、彼らが描くバイソン(野牛)が、なぜこんなにも多くの人々の目を惹きつけるのでしょうか?

どの時代の絵画もそうですが、単に技巧を凝らしてうまく描かれていても、決して良い「絵画」とは評価されてこなかったと思えます。

技術も重要ですが、その生き生きとした精神性が見る人に伝わって来なければ、良い「絵画」とは言えないのだなと思う今日この頃です。

その他にも、アクリル画や油彩画、漫画、イラスト、切り絵、デッサンなど、美術全般の指導書としてもやさしくていねいに学べるHPですにゃ。

ぜひ別の記事でも楽しく学んでいただければと思いますにゃん。

水彩画の歴史についての記述に熱量を感じました。そして、私は紙に描く水彩画はしばらく制作していないので、描きたくなりました。精神性が観る人に伝わる絵を描きたいものです。今は庭の草木や花に心惹かれるので、先ずは身近なものをよく観察することが作品作りに結びつきそうです。

コメントいただきありがとう。君の水彩画で確かラ・フランスだったか見た記憶(間違ってたらごめん)があるんだけど、すごく心にのこる美しさだった。ぜひ描いて見せて欲しいな。